-

빛 이용해 알츠하이머 완화 가능성 열어

박 찬 범 교수

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수 연구팀과 한국생명공학연구원(원장 오태광) 바이오나노센터 유권 박사팀이 빛과 유기분자인 포르피린을 이용해 알츠하이머 증후군의 원인 물질로 알려진 베타-아밀로이드(beta-amyloid)의 응집 과정을 억제하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 알츠하이머 증후군을 비롯한 여러 가지 퇴행성 뇌질환 치료에 새로운 가능성을 제시할 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 독일의 국제 저명 학술지인 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 21일자 표지논문에 게재됐다.

빛을 이용한 치료는 시간과 치료 부위를 조절하기 쉽다는 장점이 있다. 암과 같은 경우에는 유기 광감응제를 투여하고 빛을 병변 부위에 조사하는 광역학 치료(photodynamic therapy)가 활용되고 있다. 하지만 광역학 치료가 알츠하이머병과 같은 퇴행성 뇌질환에 적용된 사례는 없었다.

알츠하이머 증후군은 환자의 뇌에서 생성되는 베타-아밀로이드라는 단백질이 응집돼 뇌에 침착하면서 시작된다. 이렇게 형성된 응집체는 뇌세포에 유해한 영향을 주고 손상을 일으켜 치매와 같은 뇌 기능 저하를 일으킨다.

이 과정에서 베타-아밀로이드의 응집 과정을 억제하면 아밀로이드 퇴적물의 형성을 막을 수 있고, 따라서 알츠하이머 증후군을 예방하거나 완화시킬 수 있다.

연구팀은 생체 친화적 유기 화합물인 포르피린 유도체와 청색 LED 광을 이용해 베타-아밀로이드 응집을 효과적으로 억제했다.

포르피린과 같은 광감응제는 빛 에너지를 흡수해 여기 상태가 된 후 바닥상태로 돌아가며 활성 산소를 생성한다. 생성된 활성 산소가 베타-아밀로이드 단량체와 결합해 산화시킴으로써 베타-아밀로이드의 응집을 방해하는 원리이다.

연구팀은 이를 무척추 동물에 적용해 알츠하이머 초파리 모델에서 신경 및 근육 접합부의 손상, 뇌 신경세포의 사멸, 운동성 및 수명 감소 등 알츠하이머 증후군에서 발견되는 증상의 완화를 확인했다.

빛을 이용한 치료법은 기존 약물 치료에 비해 적은 양의 약물로도 높은 치료효과를 볼 수 있고 부작용이 적다는 장점이 있다. 뇌질환에 적용할 수 있는 기술 개발이 완료된다면 그 활용도가 높을 것으로 예상된다.

박 교수는 “빛과 광감응화합물을 사용해 무척추 동물(초파리)에서 베타-아밀로이드 응집과 독성을 막는 것을 세계 최초로 확인한 것에 의의가 있다”며 “향후 다양한 유기 및 무기 광감응소재들의 적용가능성을 알아보고, 알츠하이머 마우스 등 척추동물을 대상으로 알츠하이머병의 광역학적 치료 가능성을 연구하고 싶다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 포르피린과 빛을 이용해 알츠하이머 원인 물질의 응집을 제어한 모식도

그림2. 앙케반테 케미에 게재된 표지논문

빛 이용해 알츠하이머 완화 가능성 열어

박 찬 범 교수

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수 연구팀과 한국생명공학연구원(원장 오태광) 바이오나노센터 유권 박사팀이 빛과 유기분자인 포르피린을 이용해 알츠하이머 증후군의 원인 물질로 알려진 베타-아밀로이드(beta-amyloid)의 응집 과정을 억제하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 알츠하이머 증후군을 비롯한 여러 가지 퇴행성 뇌질환 치료에 새로운 가능성을 제시할 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 독일의 국제 저명 학술지인 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 21일자 표지논문에 게재됐다.

빛을 이용한 치료는 시간과 치료 부위를 조절하기 쉽다는 장점이 있다. 암과 같은 경우에는 유기 광감응제를 투여하고 빛을 병변 부위에 조사하는 광역학 치료(photodynamic therapy)가 활용되고 있다. 하지만 광역학 치료가 알츠하이머병과 같은 퇴행성 뇌질환에 적용된 사례는 없었다.

알츠하이머 증후군은 환자의 뇌에서 생성되는 베타-아밀로이드라는 단백질이 응집돼 뇌에 침착하면서 시작된다. 이렇게 형성된 응집체는 뇌세포에 유해한 영향을 주고 손상을 일으켜 치매와 같은 뇌 기능 저하를 일으킨다.

이 과정에서 베타-아밀로이드의 응집 과정을 억제하면 아밀로이드 퇴적물의 형성을 막을 수 있고, 따라서 알츠하이머 증후군을 예방하거나 완화시킬 수 있다.

연구팀은 생체 친화적 유기 화합물인 포르피린 유도체와 청색 LED 광을 이용해 베타-아밀로이드 응집을 효과적으로 억제했다.

포르피린과 같은 광감응제는 빛 에너지를 흡수해 여기 상태가 된 후 바닥상태로 돌아가며 활성 산소를 생성한다. 생성된 활성 산소가 베타-아밀로이드 단량체와 결합해 산화시킴으로써 베타-아밀로이드의 응집을 방해하는 원리이다.

연구팀은 이를 무척추 동물에 적용해 알츠하이머 초파리 모델에서 신경 및 근육 접합부의 손상, 뇌 신경세포의 사멸, 운동성 및 수명 감소 등 알츠하이머 증후군에서 발견되는 증상의 완화를 확인했다.

빛을 이용한 치료법은 기존 약물 치료에 비해 적은 양의 약물로도 높은 치료효과를 볼 수 있고 부작용이 적다는 장점이 있다. 뇌질환에 적용할 수 있는 기술 개발이 완료된다면 그 활용도가 높을 것으로 예상된다.

박 교수는 “빛과 광감응화합물을 사용해 무척추 동물(초파리)에서 베타-아밀로이드 응집과 독성을 막는 것을 세계 최초로 확인한 것에 의의가 있다”며 “향후 다양한 유기 및 무기 광감응소재들의 적용가능성을 알아보고, 알츠하이머 마우스 등 척추동물을 대상으로 알츠하이머병의 광역학적 치료 가능성을 연구하고 싶다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 포르피린과 빛을 이용해 알츠하이머 원인 물질의 응집을 제어한 모식도

그림2. 앙케반테 케미에 게재된 표지논문

2015.09.21

조회수 9775

-

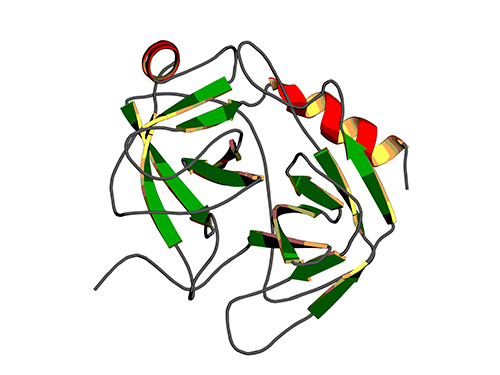

단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

2014.04.25

조회수 15071

-

신개념 심혈관질환 진단시스템 개발

- 심혈관질환 진단을 위한 호모시스테인 분석법 개발 연구에 큰 진보- 분석화학분야 세계적 학술지‘어널리티컬 케미스트리誌’4월호 표지논문 선정

신속하고 간편한 신개념 심혈관질환 진단시스템이 국내연구진에의해 개발됐다.

우리학교 생명화학공학과 박현규 교수는 대장균을 이용해 심혈관질환을 유발하는 혈액 속 호모시스테인(Homocysteine)의 농도를 분석하는 기술을 개발했다.

연구팀은 유전자 재조합을 통해 서로 다른 두 개의 생물발광 대장균 영양요구주를 만들어 호모시스테인에 대한 두 균주의 성장차이를 생물발광 신호로 분석했다.

이 기술은 많은 수의 혈액 샘플을 대량으로 동시에 분석할 수 있어 매우 경제적이기 때문에 최근 급성장하는 호모시스테인 정량검사 분야의 상업화에 커다란 진보를 일궈낸 것으로 평가받고 있다.

기존의 효소반응 또는 고성능 액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography)를 이용하는 방법은 비교적 긴 시간이 소요되며 가격이 비싼 단점이 있었다.

연구팀은 이를 극복해 아무런 추가 조작 없이 유전자 재조합 대장균을 배양하고 이에 따라 자동적으로 생성되는 발광신호를 측정함으로써 호모시스테인을 매우 신속하고 간편하게 측정할 수 있었다.

박현규 교수는 “이 기술은 심혈관질환을 유발하는 호모시스테인을 유전자 재조합 대장균을 이용해 정확하게 분석하는 신개념 분석법으로 학계에서 최초로 발표된 신기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 그 중요성을 인정받아 분석화학 분야의 세계적인 학술지인 ‘어낼리티컬 케미스트리(Analytical Chemistry)’ 4월호(4월 15일자) 표지논문으로 선정됐다.

한편, 생명화학공학과 박현규 교수와 우민아 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 한국연구재단(이사장 오세정)이 시행하는 ‘중견연구자지원사업(도약연구)’의 지원을 받아 수행됐다.

신개념 심혈관질환 진단시스템 개발

- 심혈관질환 진단을 위한 호모시스테인 분석법 개발 연구에 큰 진보- 분석화학분야 세계적 학술지‘어널리티컬 케미스트리誌’4월호 표지논문 선정

신속하고 간편한 신개념 심혈관질환 진단시스템이 국내연구진에의해 개발됐다.

우리학교 생명화학공학과 박현규 교수는 대장균을 이용해 심혈관질환을 유발하는 혈액 속 호모시스테인(Homocysteine)의 농도를 분석하는 기술을 개발했다.

연구팀은 유전자 재조합을 통해 서로 다른 두 개의 생물발광 대장균 영양요구주를 만들어 호모시스테인에 대한 두 균주의 성장차이를 생물발광 신호로 분석했다.

이 기술은 많은 수의 혈액 샘플을 대량으로 동시에 분석할 수 있어 매우 경제적이기 때문에 최근 급성장하는 호모시스테인 정량검사 분야의 상업화에 커다란 진보를 일궈낸 것으로 평가받고 있다.

기존의 효소반응 또는 고성능 액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography)를 이용하는 방법은 비교적 긴 시간이 소요되며 가격이 비싼 단점이 있었다.

연구팀은 이를 극복해 아무런 추가 조작 없이 유전자 재조합 대장균을 배양하고 이에 따라 자동적으로 생성되는 발광신호를 측정함으로써 호모시스테인을 매우 신속하고 간편하게 측정할 수 있었다.

박현규 교수는 “이 기술은 심혈관질환을 유발하는 호모시스테인을 유전자 재조합 대장균을 이용해 정확하게 분석하는 신개념 분석법으로 학계에서 최초로 발표된 신기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 그 중요성을 인정받아 분석화학 분야의 세계적인 학술지인 ‘어낼리티컬 케미스트리(Analytical Chemistry)’ 4월호(4월 15일자) 표지논문으로 선정됐다.

한편, 생명화학공학과 박현규 교수와 우민아 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 한국연구재단(이사장 오세정)이 시행하는 ‘중견연구자지원사업(도약연구)’의 지원을 받아 수행됐다.

2011.04.27

조회수 14305

-

랩온어칩 저널 한국 특집호 편집 발간

우리학교 바이오및뇌공학과 박제균 교수가 서울대학교 기계항공공학부 서갑양 교수와 공동으로 편집한 ‘랩온어칩(Lab on a Chip)’지의 한국 특집호가 2011년 1월호로 발간됐다.

이번 호에는 그동안 국내 나노기술의 발전에 기여해 온 학계, 연구소, 기업의 랩온어칩 전문가 13명의 논문과 함께 미세유체기술 및 랩온어칩의 상용화와 관련된 이들 전문가들의 의견을 별도의 지면을 통해 소개했다. 박 교수는 2010년부터 랩온어칩의 편집위원으로 활동 중이다.

랩온어칩 저널에서는 학회지 발간 10주년을 기념하기 위한 국가별 기념 특집호를 금년 초부터 준비해 왔으며 지난 9월 스위스 편을 시작으로 내년 중반까지 랩온어칩 분야의 기여도가 높은 10 개국에 대해 특집호를 발간 중에 있다.

랩온어칩지는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 화학, 물리학, 생물학 및 바이오공학을 위한 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 최고 전문 국제학술지이다. 과학논문 5년간 평균 인용지수는 6.9이다.

참고 : http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/LC#/Issues

랩온어칩 저널 한국 특집호 편집 발간

우리학교 바이오및뇌공학과 박제균 교수가 서울대학교 기계항공공학부 서갑양 교수와 공동으로 편집한 ‘랩온어칩(Lab on a Chip)’지의 한국 특집호가 2011년 1월호로 발간됐다.

이번 호에는 그동안 국내 나노기술의 발전에 기여해 온 학계, 연구소, 기업의 랩온어칩 전문가 13명의 논문과 함께 미세유체기술 및 랩온어칩의 상용화와 관련된 이들 전문가들의 의견을 별도의 지면을 통해 소개했다. 박 교수는 2010년부터 랩온어칩의 편집위원으로 활동 중이다.

랩온어칩 저널에서는 학회지 발간 10주년을 기념하기 위한 국가별 기념 특집호를 금년 초부터 준비해 왔으며 지난 9월 스위스 편을 시작으로 내년 중반까지 랩온어칩 분야의 기여도가 높은 10 개국에 대해 특집호를 발간 중에 있다.

랩온어칩지는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 화학, 물리학, 생물학 및 바이오공학을 위한 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 최고 전문 국제학술지이다. 과학논문 5년간 평균 인용지수는 6.9이다.

참고 : http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/LC#/Issues

2010.12.21

조회수 14574

-

이효철 교수, ‘ChemPhysChem’지 편집위원 선임

우리학교 화학과 이효철 교수가 물리화학분야에서 저명한 학술지인 ‘켐피즈켐(ChemPhysChem) 誌’ 편집위원으로 선임되어 2011년부터 2014년까지 4년 간 편집위원으로 활동하면서 논문 심사 및 편집 방향 설정 등에 참여하게 된다.

이 교수는 세계 최초로 액체 상태의 분자 구조 변화를 실시간 관찰해 사이언스지 및 네이처 자매지 등에 논문을 게재하는 등 분자구조동역학 분야에서 주목할 만한 업적을 쌓았다.현재 교육과학기술부와 한국연구재단이 지원하는 창의적연구사업의 시간분해회절연구단장을 맡고 있다.

ChemPhysChem 誌는 2000년 창간되어 물리화학 분야에서 저명한 학술지로 알려져 있으며, 편집위원들 중에는 아메드 즈웨일(Ahmed Zewail), 리원철(Yuan-Tseh Lee), 게르하르트 에르틀(Gerhard Ertl) 등 세 명의 노벨 화학상 수상자들과 물리화학 각 분야의 권위자들이 포진되어 있다.

이효철 교수, ‘ChemPhysChem’지 편집위원 선임

우리학교 화학과 이효철 교수가 물리화학분야에서 저명한 학술지인 ‘켐피즈켐(ChemPhysChem) 誌’ 편집위원으로 선임되어 2011년부터 2014년까지 4년 간 편집위원으로 활동하면서 논문 심사 및 편집 방향 설정 등에 참여하게 된다.

이 교수는 세계 최초로 액체 상태의 분자 구조 변화를 실시간 관찰해 사이언스지 및 네이처 자매지 등에 논문을 게재하는 등 분자구조동역학 분야에서 주목할 만한 업적을 쌓았다.현재 교육과학기술부와 한국연구재단이 지원하는 창의적연구사업의 시간분해회절연구단장을 맡고 있다.

ChemPhysChem 誌는 2000년 창간되어 물리화학 분야에서 저명한 학술지로 알려져 있으며, 편집위원들 중에는 아메드 즈웨일(Ahmed Zewail), 리원철(Yuan-Tseh Lee), 게르하르트 에르틀(Gerhard Ertl) 등 세 명의 노벨 화학상 수상자들과 물리화학 각 분야의 권위자들이 포진되어 있다.

2010.12.02

조회수 11924

-

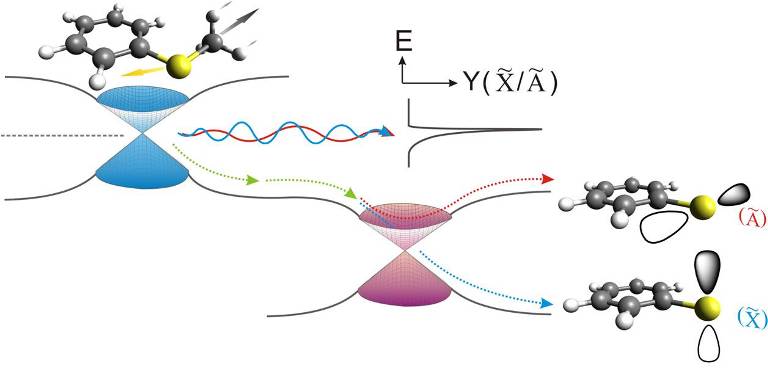

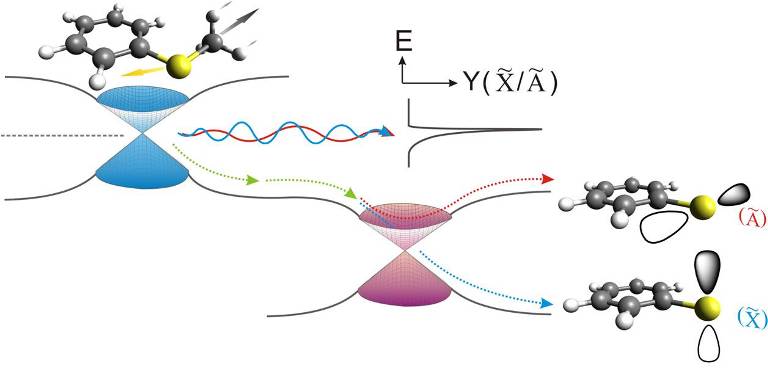

김상규교수 화학반응의 비밀을 밝히다

네이처 케미스트리誌 발표, "화학반응을 원하는 대로 제어할 수 있는 방법 개발 가능성 열어"

화학반응의 핵심적인 개념이지만, 지난 60년간 학계에서 이론적으로만 예측되었던 원뿔형 교차점(conical intersection)의 존재와 분자구조가 국내연구진에 의해 실험적으로 규명되었다.

우리학교 김상규 교수와 임정식 박사가 주도한 이번 연구는 교육과학 기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 중견 연구자지원사업(도약연구)과 우수연구센터(SRC)사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 화학분야 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’지 온라인 속보(7월 4일자)에 주요 논문으로 게재되었다.

김상규 교수 연구팀은 지금까지 이론적으로만 존재했던 원뿔형 교차점을 실험적으로 구체화하고, 화학반응의 핵심이론을 검증했으며, 화학 반응을 제어하는 새로운 방법론 구축에 성공하였다.

원뿔형 교차점은 화학반응은 물론이고, 우리 눈의 망막에서 일어나는 광이성질체화(光異性質體化)* 반응 및 DNA의 강한 자외선 보호 메커니즘 등 화학과 의학 문제를 설명하는데 필수적인 매우 중요한 화학적 개념이다. ※ 광이성질체화(photoisomerization) : 분자가 빛을 흡수하여 들뜬상태를 거쳐 이성질체화를 일으키는 현상

학계는 눈 깜짝할 사이에 사라지고, 다차원적 위치에너지의 복잡한 구조를 지닌 ‘화학반응의 특이점’에 접근하는 것이 사실상 불가능해, 지금까지 원뿔형 교차점의 존재를 실험적으로 규명하기 위해 무수히 시도하였지만 실패하였다.

김상규 교수팀은 서로 다른 두 개의 전자적 양자상태가 화학반응을 하면서 중첩하는 지점에 발생한 원뿔형 교차점을 관측하고, 에너지 위치와 자세한 분자구조를 유추해냈다.

김 교수팀은 레이저와 분자선 기술을 사용하여 분자의 특정 양자 상태에서 일어나는 화학반응의 자세한 동역학적 움직임을 살펴본 결과, 두 개의 서로 다른 전자적 양자상태가 중첩될 때 뚜렷한 공명 (resonance)현상이 발생하며, 이것은 원뿔형 교차점에 의한 것임을 확인하였다.

김상규 교수는 “화학반응에서 전자와 핵 사이에 상호작용이 가장 크게 일어나는, 화학반응의 핵심개념인 원뿔형 교차점을 최초로 관측한 점은 이번 연구의 가장 큰 성과로, 향후 화학반응을 원하는 대로 제어하여, 치료 및 제약 등 다각적으로 활용될 수 있는 원천적 기초지식 기반을 마련하였다”라고 연구의의를 밝혔다.

김상규교수 화학반응의 비밀을 밝히다

네이처 케미스트리誌 발표, "화학반응을 원하는 대로 제어할 수 있는 방법 개발 가능성 열어"

화학반응의 핵심적인 개념이지만, 지난 60년간 학계에서 이론적으로만 예측되었던 원뿔형 교차점(conical intersection)의 존재와 분자구조가 국내연구진에 의해 실험적으로 규명되었다.

우리학교 김상규 교수와 임정식 박사가 주도한 이번 연구는 교육과학 기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 중견 연구자지원사업(도약연구)과 우수연구센터(SRC)사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 화학분야 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’지 온라인 속보(7월 4일자)에 주요 논문으로 게재되었다.

김상규 교수 연구팀은 지금까지 이론적으로만 존재했던 원뿔형 교차점을 실험적으로 구체화하고, 화학반응의 핵심이론을 검증했으며, 화학 반응을 제어하는 새로운 방법론 구축에 성공하였다.

원뿔형 교차점은 화학반응은 물론이고, 우리 눈의 망막에서 일어나는 광이성질체화(光異性質體化)* 반응 및 DNA의 강한 자외선 보호 메커니즘 등 화학과 의학 문제를 설명하는데 필수적인 매우 중요한 화학적 개념이다. ※ 광이성질체화(photoisomerization) : 분자가 빛을 흡수하여 들뜬상태를 거쳐 이성질체화를 일으키는 현상

학계는 눈 깜짝할 사이에 사라지고, 다차원적 위치에너지의 복잡한 구조를 지닌 ‘화학반응의 특이점’에 접근하는 것이 사실상 불가능해, 지금까지 원뿔형 교차점의 존재를 실험적으로 규명하기 위해 무수히 시도하였지만 실패하였다.

김상규 교수팀은 서로 다른 두 개의 전자적 양자상태가 화학반응을 하면서 중첩하는 지점에 발생한 원뿔형 교차점을 관측하고, 에너지 위치와 자세한 분자구조를 유추해냈다.

김 교수팀은 레이저와 분자선 기술을 사용하여 분자의 특정 양자 상태에서 일어나는 화학반응의 자세한 동역학적 움직임을 살펴본 결과, 두 개의 서로 다른 전자적 양자상태가 중첩될 때 뚜렷한 공명 (resonance)현상이 발생하며, 이것은 원뿔형 교차점에 의한 것임을 확인하였다.

김상규 교수는 “화학반응에서 전자와 핵 사이에 상호작용이 가장 크게 일어나는, 화학반응의 핵심개념인 원뿔형 교차점을 최초로 관측한 점은 이번 연구의 가장 큰 성과로, 향후 화학반응을 원하는 대로 제어하여, 치료 및 제약 등 다각적으로 활용될 수 있는 원천적 기초지식 기반을 마련하였다”라고 연구의의를 밝혔다.

2010.07.06

조회수 16889

-

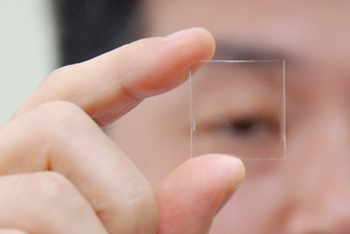

배병수교수팀, 새로운 LED봉지재 개발

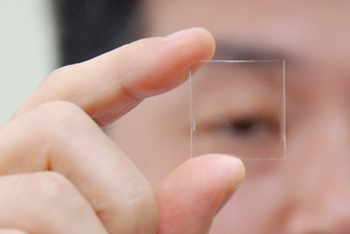

신소재공학과 배병수 교수연구팀이 고휘도 LED 개발에 필수적인 고굴절률 고내열성 하이브리드소재 LED 봉지재를 개발했다. LED 봉지재는 백색 빛을 내는 형광체를 포함해 LED 칩을 둘러싸서 외부 충격과 환경 등으로 부터 LED 칩을 보호하는 핵심 소재다. LED의 빛은 결국 봉지재를 통해 나오기 때문에 빛의 흡수, 산란, 굴절을 최소화한 고휘도 LED 구현을 위해 고굴절률 투명 봉지재 소재의 개발이 필요하다.

또, 봉지재는 외부 노출에 견디는 내후성 외에 LED칩에서 발산되는 열을 견디는 내열성이 매우 중요하다. 특히, 향후 상용화하게 될 고출력 조명에서는 매우 높은 열이 발생될 것으로 예상되기 때문에 이를 상용화하기 위해서는 고내열성 봉지재 소재의 개발이 필수적이다.

기존 에폭시 봉지재는 최근 고내열성의 요구로 실리콘소재로 대체되고 있으며, 현재 해외 주요 실리콘업체들이 국내에 독점 공급한다. 일반적으로 굴절률이 낮은 메틸 실리콘소재에 비해 굴절률이 높은 페닐 실리콘소재가 사용된다. 그러나 고온에서 쉽게 노란색으로 변색(황변)되어 전 세계 업체들은 굴절률을 높이면서 내열성이 우수한 소재를 개발하기 위해 노력하고 있다.

배교수 연구팀은 기존 LED 봉지재 소재인 실리콘소재의 제조방법과 달리, 실리카 유리 제조에 사용하는 솔-젤 공정과 함께 실리콘 제조공정인 하이드로실릴레이션(Hydrosilylation) 반응을 함께 사용해 다량의 페닐기를 포함하고 치밀한 네트워크 분자구조를 갖는 투명 하이브리드소재를 개발했다. 이번에 개발된 하이브리드재료는 1.56이상의 고굴절률을 가지면서 200도 이상의 고온에서도 황변이 일어나지 않는 고내열성을 보인다. 현재까지 전 세계적으로 1.53이상의 고굴절률 투명소재가 200도 온도에서 황변이 일어나지 않는 고내열성은 아직 보고되지 않았다.

이와 함께 하이브리드소재는 기존 실리콘소재에 비해 기체투과성이 낮으며, 경도가 높아 장기 안정성 높은 고휘도 LED 봉지재로 매우 유리하다. 이번에 개발된 하이브리드소재 봉지재를 사용하는 LED 제품은 일반 조명용 제품은 불론 LED TV용 백라이트 광원용 제품에 널리 활용될 수 있다. LED 산업의 성장과 함께 최근 세계 주요 소재업체들이 줄이어 고성능 봉지재 소재들을 출시하고 있는 시점에, 국내에서 세계 최초로 봉지재 원천소재를 개발한 것은 국내 LED산업의 발전은 물론 소재산업 위상 제공에 기여할 것으로 기대된다.

한편, 이번 연구결과는 미국화학회에서 발간하는 재료화학(Chemistry of Materials)저널 최근호에 게재됐으며, 관련 원천소재 특허 3건을 국내외에 출원했다. 연구팀은 현재 국내 실리콘 제조업체인 (주)KCC와 이번에 개발된 봉지재가 실제 LED칩에 실장되는 생산 공정에 적합하도록 최적화하고 굴절률을 더 높여 해외 선진사 제품 대비 경쟁력 높은 제품으로 상용화할 계획이다.

<사진설명>배교수 연구팀이 개발한 하이브리드소재 LED 봉지재와 해외 선진사 상용 실리콘 LED봉지재의 250도 내열성 비교평가결과. 상용 제품은 황변이 일어난 반면, 개발 제품은 투명하고 굴절률이 높다.

배병수교수팀, 새로운 LED봉지재 개발

신소재공학과 배병수 교수연구팀이 고휘도 LED 개발에 필수적인 고굴절률 고내열성 하이브리드소재 LED 봉지재를 개발했다. LED 봉지재는 백색 빛을 내는 형광체를 포함해 LED 칩을 둘러싸서 외부 충격과 환경 등으로 부터 LED 칩을 보호하는 핵심 소재다. LED의 빛은 결국 봉지재를 통해 나오기 때문에 빛의 흡수, 산란, 굴절을 최소화한 고휘도 LED 구현을 위해 고굴절률 투명 봉지재 소재의 개발이 필요하다.

또, 봉지재는 외부 노출에 견디는 내후성 외에 LED칩에서 발산되는 열을 견디는 내열성이 매우 중요하다. 특히, 향후 상용화하게 될 고출력 조명에서는 매우 높은 열이 발생될 것으로 예상되기 때문에 이를 상용화하기 위해서는 고내열성 봉지재 소재의 개발이 필수적이다.

기존 에폭시 봉지재는 최근 고내열성의 요구로 실리콘소재로 대체되고 있으며, 현재 해외 주요 실리콘업체들이 국내에 독점 공급한다. 일반적으로 굴절률이 낮은 메틸 실리콘소재에 비해 굴절률이 높은 페닐 실리콘소재가 사용된다. 그러나 고온에서 쉽게 노란색으로 변색(황변)되어 전 세계 업체들은 굴절률을 높이면서 내열성이 우수한 소재를 개발하기 위해 노력하고 있다.

배교수 연구팀은 기존 LED 봉지재 소재인 실리콘소재의 제조방법과 달리, 실리카 유리 제조에 사용하는 솔-젤 공정과 함께 실리콘 제조공정인 하이드로실릴레이션(Hydrosilylation) 반응을 함께 사용해 다량의 페닐기를 포함하고 치밀한 네트워크 분자구조를 갖는 투명 하이브리드소재를 개발했다. 이번에 개발된 하이브리드재료는 1.56이상의 고굴절률을 가지면서 200도 이상의 고온에서도 황변이 일어나지 않는 고내열성을 보인다. 현재까지 전 세계적으로 1.53이상의 고굴절률 투명소재가 200도 온도에서 황변이 일어나지 않는 고내열성은 아직 보고되지 않았다.

이와 함께 하이브리드소재는 기존 실리콘소재에 비해 기체투과성이 낮으며, 경도가 높아 장기 안정성 높은 고휘도 LED 봉지재로 매우 유리하다. 이번에 개발된 하이브리드소재 봉지재를 사용하는 LED 제품은 일반 조명용 제품은 불론 LED TV용 백라이트 광원용 제품에 널리 활용될 수 있다. LED 산업의 성장과 함께 최근 세계 주요 소재업체들이 줄이어 고성능 봉지재 소재들을 출시하고 있는 시점에, 국내에서 세계 최초로 봉지재 원천소재를 개발한 것은 국내 LED산업의 발전은 물론 소재산업 위상 제공에 기여할 것으로 기대된다.

한편, 이번 연구결과는 미국화학회에서 발간하는 재료화학(Chemistry of Materials)저널 최근호에 게재됐으며, 관련 원천소재 특허 3건을 국내외에 출원했다. 연구팀은 현재 국내 실리콘 제조업체인 (주)KCC와 이번에 개발된 봉지재가 실제 LED칩에 실장되는 생산 공정에 적합하도록 최적화하고 굴절률을 더 높여 해외 선진사 제품 대비 경쟁력 높은 제품으로 상용화할 계획이다.

<사진설명>배교수 연구팀이 개발한 하이브리드소재 LED 봉지재와 해외 선진사 상용 실리콘 LED봉지재의 250도 내열성 비교평가결과. 상용 제품은 황변이 일어난 반면, 개발 제품은 투명하고 굴절률이 높다.

2010.06.16

조회수 16904

-

국제 생물공정학술지, 장호남교수 정년퇴임 특집호 헌정

생물공정 및 배양기술의 세계적인 리더로 인정받아, 세계적인 학자에게만 드물게 주어지는 국제학술지 특집호 헌정 영예

KAIST(총장 서남표)는 세계적 생물공정 학술지인 독일 스프링거사 발간하는 생물공정 바이오시스템공학(Bioprocess and Biosystems Engineering; BPBSE)지가 오는 2월말 정년퇴임하는 생명화학공학과 장호남(66세) 교수의 업적을 높이 평가해 기념 특집호를 발간했다고 26일 밝혔다. BPBSE지는 1986년 3월 창간한 24년 전통의 생물공정분야 전문 SCI학술지이다.

세계적인 학술지의 전체 내용을 1인 학자를 위한 기념특집호로 발간한 경우는 매우 드문 사례로 장 교수의 지난 34년간의 생물공정, 생물배양 관련 연구가 세계적으로 인정받고 있으며, 그 탁월한 업적을 세계적으로 인정했다는데 의미가 있다.

2010년 신년호로 발간된 특집호는 ‘장호남: 위대한 생물화학공학자와 그의 고농도배양에 관한 평생의 기여(Ho Nam Chang: Life of a great biochemical engineer and his life-time contribution to high cell density culture)’라는 표지제목으로 발간됐다.

장 교수의 생물공학분야 기여에 감사하고 정년퇴임을 기념하고자 하는 미국, 일본의 동 분야 최고의 전문가들과 장 교수 제자들의 논문 20편이 실렸다.

이번 특집호의 초청편집자인 이상엽 특훈교수는 ”장 교수님은 생물공학, 생물공정 분야의 세계적인 거목이다. 세계적으로도 관련 분야에서 모르는 사람이 없다. 2년 전 독일에서 개최된 학술지 편집회의에서 편집장, 부편집인들, 편집위원들이 장호남 교수의 정년기념 특집호 발간을 만장일치로 찬성했다“고 밝혔다.

장 교수는 1944년 남해생으로 1976년 KAIST에 교수로 부임해 지난 34년간 국제학술지 논문 235편, 국내학술지 논문 153편, 3권의 저서, 51건의 특허를 낸 업적이 있으며, 논문의 총 피인용 횟수는 4190여회에 달하는 세계적인 석학이다.

현재도 9개의 국내외학술지 편집위원으로 활동 중이다. 우수연구센터인 생물공정연구센터의 소장, 기초기술연구회 이사, KAIST 교무처장 및 학장, 한국생물공학회 회장, 한국공학한림원 부회장 등을 역임했으며 국민훈장 목련장, 한국공학상, 아시아태평양 생물화학공학상 등 다수의 상을 수상했다.

국제 생물공정학술지, 장호남교수 정년퇴임 특집호 헌정

생물공정 및 배양기술의 세계적인 리더로 인정받아, 세계적인 학자에게만 드물게 주어지는 국제학술지 특집호 헌정 영예

KAIST(총장 서남표)는 세계적 생물공정 학술지인 독일 스프링거사 발간하는 생물공정 바이오시스템공학(Bioprocess and Biosystems Engineering; BPBSE)지가 오는 2월말 정년퇴임하는 생명화학공학과 장호남(66세) 교수의 업적을 높이 평가해 기념 특집호를 발간했다고 26일 밝혔다. BPBSE지는 1986년 3월 창간한 24년 전통의 생물공정분야 전문 SCI학술지이다.

세계적인 학술지의 전체 내용을 1인 학자를 위한 기념특집호로 발간한 경우는 매우 드문 사례로 장 교수의 지난 34년간의 생물공정, 생물배양 관련 연구가 세계적으로 인정받고 있으며, 그 탁월한 업적을 세계적으로 인정했다는데 의미가 있다.

2010년 신년호로 발간된 특집호는 ‘장호남: 위대한 생물화학공학자와 그의 고농도배양에 관한 평생의 기여(Ho Nam Chang: Life of a great biochemical engineer and his life-time contribution to high cell density culture)’라는 표지제목으로 발간됐다.

장 교수의 생물공학분야 기여에 감사하고 정년퇴임을 기념하고자 하는 미국, 일본의 동 분야 최고의 전문가들과 장 교수 제자들의 논문 20편이 실렸다.

이번 특집호의 초청편집자인 이상엽 특훈교수는 ”장 교수님은 생물공학, 생물공정 분야의 세계적인 거목이다. 세계적으로도 관련 분야에서 모르는 사람이 없다. 2년 전 독일에서 개최된 학술지 편집회의에서 편집장, 부편집인들, 편집위원들이 장호남 교수의 정년기념 특집호 발간을 만장일치로 찬성했다“고 밝혔다.

장 교수는 1944년 남해생으로 1976년 KAIST에 교수로 부임해 지난 34년간 국제학술지 논문 235편, 국내학술지 논문 153편, 3권의 저서, 51건의 특허를 낸 업적이 있으며, 논문의 총 피인용 횟수는 4190여회에 달하는 세계적인 석학이다.

현재도 9개의 국내외학술지 편집위원으로 활동 중이다. 우수연구센터인 생물공정연구센터의 소장, 기초기술연구회 이사, KAIST 교무처장 및 학장, 한국생물공학회 회장, 한국공학한림원 부회장 등을 역임했으며 국민훈장 목련장, 한국공학상, 아시아태평양 생물화학공학상 등 다수의 상을 수상했다.

2010.02.26

조회수 16073

-

대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

2009.11.24

조회수 19338

-

바이오및뇌공학과 황현두 군, μTAS 2009 국제학회에서 젊은 연구자 포스터 우수상 수상

KAIST 바이오및뇌공학과 박사과정 황현두(지도교수 박제균) 학생이 지난 11/1-5일 제주도에서 열린 ‘μTAS 2009 국제학회 (제13회 극소형 생물/화학분석시스템 국제학술회의, The 13th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences)’에서 ‘광전자유체제어 기술로 수용액 상에 존재하는 생체분자의 확산계수를 빠르게 측정할 수 있는 방법(Diffusion measurement of biomolecules using rapid generation of black hole in a molecular solution by optoelectrofluidics)’에 관한 논문으로 ‘젊은 연구자 포스터 우수상(Young Researcher Poster Award Winner)’을 수상했다.

황씨는 세계 유수의 대학과 연구기관으로부터 발표된 약 600 여 편의 Poster 논문 가운데 다단계 전문가 심사를 거쳐 선정된 3명의 수상자 중의 한명으로 결정됐다.

황씨는 지난해 San Diego에서 개최된 μTAS 2008 국제학회에서도 여행경비 일부를 보조 받는 ‘Student Travel Grant’를 받은 바 있었다.

바이오및뇌공학과에서 학부과정을 3년만에 조기 졸업 한 황씨는 1년 6개월만에 석사논문을 완성하고, 지난 2007년 9월 박사과정에 입학하여 그동안 2년여에 걸친 박사과정 기간 동안 Analytical Chemistry, Langmuir, Lab on a Chip, Applied Physics Letters 등 우수국제 저널에 제1저자의 논문 10편을 이미 출판한 바 있다.

이 중 광전자유체제어기술로 미세입자를 조절하는 새로운 결과는 2009년 1월호 Lab on a Chip 표지논문으로 선정된 바 있어 논문의 우수성과 창의성을 세계적으로 입증한 바 있었다. 이밖에 황씨는 2007년도 한국바이오칩학회 우수논문발표상, 2008년 서암학술장학재단 제17기 국내 박사과정연구지원 이공계 부문 장학생으로 선정된 바 있다.

바이오및뇌공학과 황현두 군, μTAS 2009 국제학회에서 젊은 연구자 포스터 우수상 수상

KAIST 바이오및뇌공학과 박사과정 황현두(지도교수 박제균) 학생이 지난 11/1-5일 제주도에서 열린 ‘μTAS 2009 국제학회 (제13회 극소형 생물/화학분석시스템 국제학술회의, The 13th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences)’에서 ‘광전자유체제어 기술로 수용액 상에 존재하는 생체분자의 확산계수를 빠르게 측정할 수 있는 방법(Diffusion measurement of biomolecules using rapid generation of black hole in a molecular solution by optoelectrofluidics)’에 관한 논문으로 ‘젊은 연구자 포스터 우수상(Young Researcher Poster Award Winner)’을 수상했다.

황씨는 세계 유수의 대학과 연구기관으로부터 발표된 약 600 여 편의 Poster 논문 가운데 다단계 전문가 심사를 거쳐 선정된 3명의 수상자 중의 한명으로 결정됐다.

황씨는 지난해 San Diego에서 개최된 μTAS 2008 국제학회에서도 여행경비 일부를 보조 받는 ‘Student Travel Grant’를 받은 바 있었다.

바이오및뇌공학과에서 학부과정을 3년만에 조기 졸업 한 황씨는 1년 6개월만에 석사논문을 완성하고, 지난 2007년 9월 박사과정에 입학하여 그동안 2년여에 걸친 박사과정 기간 동안 Analytical Chemistry, Langmuir, Lab on a Chip, Applied Physics Letters 등 우수국제 저널에 제1저자의 논문 10편을 이미 출판한 바 있다.

이 중 광전자유체제어기술로 미세입자를 조절하는 새로운 결과는 2009년 1월호 Lab on a Chip 표지논문으로 선정된 바 있어 논문의 우수성과 창의성을 세계적으로 입증한 바 있었다. 이밖에 황씨는 2007년도 한국바이오칩학회 우수논문발표상, 2008년 서암학술장학재단 제17기 국내 박사과정연구지원 이공계 부문 장학생으로 선정된 바 있다.

2009.11.12

조회수 19202

-

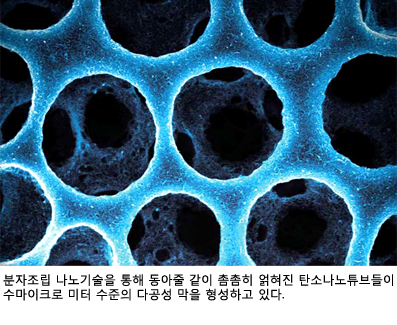

김상욱 교수, 저명 국제학술지 ‘신진과학자’특집호 초청표지논문 게재

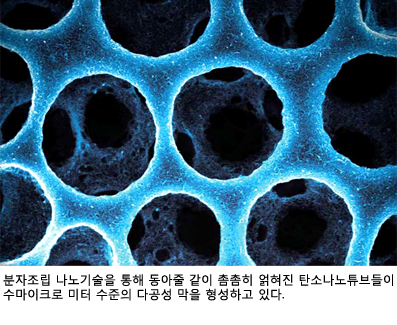

- 고기능성 탄소나노튜브 손쉬운 분자조립 제어기술 개발

우리대학 김상욱 교수팀은, 국제적으로 권위 있는 학술단체인 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 저명학술지 ‘연성물질’(Soft Matter)지가 특별 기획한 ‘신진과학자 특집호’(Emerging Investigator Special Issue)에 초청되어 6월 21일 자 표지논문으로 게재되었다.

이 특집호는 주로 미국과 유럽의 저명한 과학자들로 구성된 이 학술지의 편집진과 고문단이 엄격한 추천 및 심사 과정을 거쳐 선정한 전 세계적으로 가장 선도적인 연구업적을 내는 젊은 과학자 18명(미주 6명, 유럽 10명, 일본 1명, 한국 1명)의 상세한 연구 이력과 ‘특별 초청논문’을 소개하였다.

우리나라에서는 김상욱 교수의 논문이 유일하게 초청되었으며, 특히 다른 나라 연구자들의 논문을 제치고 김상욱 교수의 논문이 표지논문으로 선정됨으로써 연구업적의 우수성을 전 세계적으로 공인받게 되었다.

김 교수는 이번 초청 논문에서 기존 분자조립기술의 한계를 극복한 신개념의 나노기술을 소개하였다.

그동안 분자조립기술은 생체분자나 고분자 등에 주로 적용되어왔으며 이들 유기소재들은 전기가 통하지 않는 부도체로 기계적으로 매우 강도가 약해 그 응용 범위가 한정되는 약점이 있었다.

일반적으로 분자의 배열을 조절하기 매우 어려운 것으로 알려진 탄소나노튜브에 분자조립기술을 적용하여 유기용액 상에서 손쉽게 입체적인 다공성 구조로 만드는 데 성공하였으며, 이 기술을 통해 만들어진 입체적으로 얽혀 있는 탄소나노튜브의 다공성 구조가 표지논문 그림으로 채택되었다.

탄소나노튜브와 고분자를 휘발성이 강한 유기용매에 함께 녹이고 습도가 매우 높은 공기를 용액표면에 불어넣어 매우 쉽게 다공성 탄소나노튜브/고분자 복합체 막을 만들어 냈으며, 여기에 열처리를 통해 고분자만 태워냄으로써 그 안에 숨어 있던 탄소나노튜브 가닥들이 마치 동아줄 같이 엉켜 형성한 분자조립 다공성 구조를 드러냈다.

김 교수는 “그동안 주로 생체분자나 고분자 등에 한정되어 있던 분자조립현상을 탄소나노튜브와 같이 높은 전기전도성과 기계적 물성을 가지는 신소재에 적용한 신개념의 연구결과이며, 분자조립공정의 가능성을 다양한 소재로 확장한 중요한 연구결과로 평가되고 있다.”고 언급했다.

고분자나, 생체분자, 탄소나노튜브 등 다양한 연성물질들의 분자배열을 원하는 형태로 조절하여 초미세 나노패턴을 만들 수 있는 ‘연성소재 분자조립 나노기술’을 개발하여 Nature지, Science지 등 최고수준의 학술지에 10편 이상의 주목받는 논문들을 발표해 국내외적으로 많은 관심을 모아왔다.

특히, 김상욱 교수의 분자조립 나노기술은 현재 반도체 공정으로 도달하기 어려운 30나노미터 이하의 나노패턴을 대량으로 제작할 가능성을 제시하여 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 많은 관심을 모으고 있다.

김상욱 교수, 저명 국제학술지 ‘신진과학자’특집호 초청표지논문 게재

- 고기능성 탄소나노튜브 손쉬운 분자조립 제어기술 개발

우리대학 김상욱 교수팀은, 국제적으로 권위 있는 학술단체인 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 저명학술지 ‘연성물질’(Soft Matter)지가 특별 기획한 ‘신진과학자 특집호’(Emerging Investigator Special Issue)에 초청되어 6월 21일 자 표지논문으로 게재되었다.

이 특집호는 주로 미국과 유럽의 저명한 과학자들로 구성된 이 학술지의 편집진과 고문단이 엄격한 추천 및 심사 과정을 거쳐 선정한 전 세계적으로 가장 선도적인 연구업적을 내는 젊은 과학자 18명(미주 6명, 유럽 10명, 일본 1명, 한국 1명)의 상세한 연구 이력과 ‘특별 초청논문’을 소개하였다.

우리나라에서는 김상욱 교수의 논문이 유일하게 초청되었으며, 특히 다른 나라 연구자들의 논문을 제치고 김상욱 교수의 논문이 표지논문으로 선정됨으로써 연구업적의 우수성을 전 세계적으로 공인받게 되었다.

김 교수는 이번 초청 논문에서 기존 분자조립기술의 한계를 극복한 신개념의 나노기술을 소개하였다.

그동안 분자조립기술은 생체분자나 고분자 등에 주로 적용되어왔으며 이들 유기소재들은 전기가 통하지 않는 부도체로 기계적으로 매우 강도가 약해 그 응용 범위가 한정되는 약점이 있었다.

일반적으로 분자의 배열을 조절하기 매우 어려운 것으로 알려진 탄소나노튜브에 분자조립기술을 적용하여 유기용액 상에서 손쉽게 입체적인 다공성 구조로 만드는 데 성공하였으며, 이 기술을 통해 만들어진 입체적으로 얽혀 있는 탄소나노튜브의 다공성 구조가 표지논문 그림으로 채택되었다.

탄소나노튜브와 고분자를 휘발성이 강한 유기용매에 함께 녹이고 습도가 매우 높은 공기를 용액표면에 불어넣어 매우 쉽게 다공성 탄소나노튜브/고분자 복합체 막을 만들어 냈으며, 여기에 열처리를 통해 고분자만 태워냄으로써 그 안에 숨어 있던 탄소나노튜브 가닥들이 마치 동아줄 같이 엉켜 형성한 분자조립 다공성 구조를 드러냈다.

김 교수는 “그동안 주로 생체분자나 고분자 등에 한정되어 있던 분자조립현상을 탄소나노튜브와 같이 높은 전기전도성과 기계적 물성을 가지는 신소재에 적용한 신개념의 연구결과이며, 분자조립공정의 가능성을 다양한 소재로 확장한 중요한 연구결과로 평가되고 있다.”고 언급했다.

고분자나, 생체분자, 탄소나노튜브 등 다양한 연성물질들의 분자배열을 원하는 형태로 조절하여 초미세 나노패턴을 만들 수 있는 ‘연성소재 분자조립 나노기술’을 개발하여 Nature지, Science지 등 최고수준의 학술지에 10편 이상의 주목받는 논문들을 발표해 국내외적으로 많은 관심을 모아왔다.

특히, 김상욱 교수의 분자조립 나노기술은 현재 반도체 공정으로 도달하기 어려운 30나노미터 이하의 나노패턴을 대량으로 제작할 가능성을 제시하여 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 많은 관심을 모으고 있다.

2009.06.23

조회수 16188

-

박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

2008.08.06

조회수 22346

빛 이용해 알츠하이머 완화 가능성 열어

박 찬 범 교수

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수 연구팀과 한국생명공학연구원(원장 오태광) 바이오나노센터 유권 박사팀이 빛과 유기분자인 포르피린을 이용해 알츠하이머 증후군의 원인 물질로 알려진 베타-아밀로이드(beta-amyloid)의 응집 과정을 억제하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 알츠하이머 증후군을 비롯한 여러 가지 퇴행성 뇌질환 치료에 새로운 가능성을 제시할 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 독일의 국제 저명 학술지인 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 21일자 표지논문에 게재됐다.

빛을 이용한 치료는 시간과 치료 부위를 조절하기 쉽다는 장점이 있다. 암과 같은 경우에는 유기 광감응제를 투여하고 빛을 병변 부위에 조사하는 광역학 치료(photodynamic therapy)가 활용되고 있다. 하지만 광역학 치료가 알츠하이머병과 같은 퇴행성 뇌질환에 적용된 사례는 없었다.

알츠하이머 증후군은 환자의 뇌에서 생성되는 베타-아밀로이드라는 단백질이 응집돼 뇌에 침착하면서 시작된다. 이렇게 형성된 응집체는 뇌세포에 유해한 영향을 주고 손상을 일으켜 치매와 같은 뇌 기능 저하를 일으킨다.

이 과정에서 베타-아밀로이드의 응집 과정을 억제하면 아밀로이드 퇴적물의 형성을 막을 수 있고, 따라서 알츠하이머 증후군을 예방하거나 완화시킬 수 있다.

연구팀은 생체 친화적 유기 화합물인 포르피린 유도체와 청색 LED 광을 이용해 베타-아밀로이드 응집을 효과적으로 억제했다.

포르피린과 같은 광감응제는 빛 에너지를 흡수해 여기 상태가 된 후 바닥상태로 돌아가며 활성 산소를 생성한다. 생성된 활성 산소가 베타-아밀로이드 단량체와 결합해 산화시킴으로써 베타-아밀로이드의 응집을 방해하는 원리이다.

연구팀은 이를 무척추 동물에 적용해 알츠하이머 초파리 모델에서 신경 및 근육 접합부의 손상, 뇌 신경세포의 사멸, 운동성 및 수명 감소 등 알츠하이머 증후군에서 발견되는 증상의 완화를 확인했다.

빛을 이용한 치료법은 기존 약물 치료에 비해 적은 양의 약물로도 높은 치료효과를 볼 수 있고 부작용이 적다는 장점이 있다. 뇌질환에 적용할 수 있는 기술 개발이 완료된다면 그 활용도가 높을 것으로 예상된다.

박 교수는 “빛과 광감응화합물을 사용해 무척추 동물(초파리)에서 베타-아밀로이드 응집과 독성을 막는 것을 세계 최초로 확인한 것에 의의가 있다”며 “향후 다양한 유기 및 무기 광감응소재들의 적용가능성을 알아보고, 알츠하이머 마우스 등 척추동물을 대상으로 알츠하이머병의 광역학적 치료 가능성을 연구하고 싶다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 포르피린과 빛을 이용해 알츠하이머 원인 물질의 응집을 제어한 모식도

그림2. 앙케반테 케미에 게재된 표지논문

2015.09.21 조회수 9775

빛 이용해 알츠하이머 완화 가능성 열어

박 찬 범 교수

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수 연구팀과 한국생명공학연구원(원장 오태광) 바이오나노센터 유권 박사팀이 빛과 유기분자인 포르피린을 이용해 알츠하이머 증후군의 원인 물질로 알려진 베타-아밀로이드(beta-amyloid)의 응집 과정을 억제하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 알츠하이머 증후군을 비롯한 여러 가지 퇴행성 뇌질환 치료에 새로운 가능성을 제시할 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 독일의 국제 저명 학술지인 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 21일자 표지논문에 게재됐다.

빛을 이용한 치료는 시간과 치료 부위를 조절하기 쉽다는 장점이 있다. 암과 같은 경우에는 유기 광감응제를 투여하고 빛을 병변 부위에 조사하는 광역학 치료(photodynamic therapy)가 활용되고 있다. 하지만 광역학 치료가 알츠하이머병과 같은 퇴행성 뇌질환에 적용된 사례는 없었다.

알츠하이머 증후군은 환자의 뇌에서 생성되는 베타-아밀로이드라는 단백질이 응집돼 뇌에 침착하면서 시작된다. 이렇게 형성된 응집체는 뇌세포에 유해한 영향을 주고 손상을 일으켜 치매와 같은 뇌 기능 저하를 일으킨다.

이 과정에서 베타-아밀로이드의 응집 과정을 억제하면 아밀로이드 퇴적물의 형성을 막을 수 있고, 따라서 알츠하이머 증후군을 예방하거나 완화시킬 수 있다.

연구팀은 생체 친화적 유기 화합물인 포르피린 유도체와 청색 LED 광을 이용해 베타-아밀로이드 응집을 효과적으로 억제했다.

포르피린과 같은 광감응제는 빛 에너지를 흡수해 여기 상태가 된 후 바닥상태로 돌아가며 활성 산소를 생성한다. 생성된 활성 산소가 베타-아밀로이드 단량체와 결합해 산화시킴으로써 베타-아밀로이드의 응집을 방해하는 원리이다.

연구팀은 이를 무척추 동물에 적용해 알츠하이머 초파리 모델에서 신경 및 근육 접합부의 손상, 뇌 신경세포의 사멸, 운동성 및 수명 감소 등 알츠하이머 증후군에서 발견되는 증상의 완화를 확인했다.

빛을 이용한 치료법은 기존 약물 치료에 비해 적은 양의 약물로도 높은 치료효과를 볼 수 있고 부작용이 적다는 장점이 있다. 뇌질환에 적용할 수 있는 기술 개발이 완료된다면 그 활용도가 높을 것으로 예상된다.

박 교수는 “빛과 광감응화합물을 사용해 무척추 동물(초파리)에서 베타-아밀로이드 응집과 독성을 막는 것을 세계 최초로 확인한 것에 의의가 있다”며 “향후 다양한 유기 및 무기 광감응소재들의 적용가능성을 알아보고, 알츠하이머 마우스 등 척추동물을 대상으로 알츠하이머병의 광역학적 치료 가능성을 연구하고 싶다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 포르피린과 빛을 이용해 알츠하이머 원인 물질의 응집을 제어한 모식도

그림2. 앙케반테 케미에 게재된 표지논문

2015.09.21 조회수 9775 단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

2014.04.25 조회수 15071

단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

2014.04.25 조회수 15071 신개념 심혈관질환 진단시스템 개발

- 심혈관질환 진단을 위한 호모시스테인 분석법 개발 연구에 큰 진보- 분석화학분야 세계적 학술지‘어널리티컬 케미스트리誌’4월호 표지논문 선정

신속하고 간편한 신개념 심혈관질환 진단시스템이 국내연구진에의해 개발됐다.

우리학교 생명화학공학과 박현규 교수는 대장균을 이용해 심혈관질환을 유발하는 혈액 속 호모시스테인(Homocysteine)의 농도를 분석하는 기술을 개발했다.

연구팀은 유전자 재조합을 통해 서로 다른 두 개의 생물발광 대장균 영양요구주를 만들어 호모시스테인에 대한 두 균주의 성장차이를 생물발광 신호로 분석했다.

이 기술은 많은 수의 혈액 샘플을 대량으로 동시에 분석할 수 있어 매우 경제적이기 때문에 최근 급성장하는 호모시스테인 정량검사 분야의 상업화에 커다란 진보를 일궈낸 것으로 평가받고 있다.

기존의 효소반응 또는 고성능 액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography)를 이용하는 방법은 비교적 긴 시간이 소요되며 가격이 비싼 단점이 있었다.

연구팀은 이를 극복해 아무런 추가 조작 없이 유전자 재조합 대장균을 배양하고 이에 따라 자동적으로 생성되는 발광신호를 측정함으로써 호모시스테인을 매우 신속하고 간편하게 측정할 수 있었다.

박현규 교수는 “이 기술은 심혈관질환을 유발하는 호모시스테인을 유전자 재조합 대장균을 이용해 정확하게 분석하는 신개념 분석법으로 학계에서 최초로 발표된 신기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 그 중요성을 인정받아 분석화학 분야의 세계적인 학술지인 ‘어낼리티컬 케미스트리(Analytical Chemistry)’ 4월호(4월 15일자) 표지논문으로 선정됐다.

한편, 생명화학공학과 박현규 교수와 우민아 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 한국연구재단(이사장 오세정)이 시행하는 ‘중견연구자지원사업(도약연구)’의 지원을 받아 수행됐다.

2011.04.27 조회수 14305

신개념 심혈관질환 진단시스템 개발

- 심혈관질환 진단을 위한 호모시스테인 분석법 개발 연구에 큰 진보- 분석화학분야 세계적 학술지‘어널리티컬 케미스트리誌’4월호 표지논문 선정

신속하고 간편한 신개념 심혈관질환 진단시스템이 국내연구진에의해 개발됐다.

우리학교 생명화학공학과 박현규 교수는 대장균을 이용해 심혈관질환을 유발하는 혈액 속 호모시스테인(Homocysteine)의 농도를 분석하는 기술을 개발했다.

연구팀은 유전자 재조합을 통해 서로 다른 두 개의 생물발광 대장균 영양요구주를 만들어 호모시스테인에 대한 두 균주의 성장차이를 생물발광 신호로 분석했다.

이 기술은 많은 수의 혈액 샘플을 대량으로 동시에 분석할 수 있어 매우 경제적이기 때문에 최근 급성장하는 호모시스테인 정량검사 분야의 상업화에 커다란 진보를 일궈낸 것으로 평가받고 있다.

기존의 효소반응 또는 고성능 액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography)를 이용하는 방법은 비교적 긴 시간이 소요되며 가격이 비싼 단점이 있었다.

연구팀은 이를 극복해 아무런 추가 조작 없이 유전자 재조합 대장균을 배양하고 이에 따라 자동적으로 생성되는 발광신호를 측정함으로써 호모시스테인을 매우 신속하고 간편하게 측정할 수 있었다.

박현규 교수는 “이 기술은 심혈관질환을 유발하는 호모시스테인을 유전자 재조합 대장균을 이용해 정확하게 분석하는 신개념 분석법으로 학계에서 최초로 발표된 신기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 그 중요성을 인정받아 분석화학 분야의 세계적인 학술지인 ‘어낼리티컬 케미스트리(Analytical Chemistry)’ 4월호(4월 15일자) 표지논문으로 선정됐다.

한편, 생명화학공학과 박현규 교수와 우민아 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 한국연구재단(이사장 오세정)이 시행하는 ‘중견연구자지원사업(도약연구)’의 지원을 받아 수행됐다.

2011.04.27 조회수 14305 랩온어칩 저널 한국 특집호 편집 발간

우리학교 바이오및뇌공학과 박제균 교수가 서울대학교 기계항공공학부 서갑양 교수와 공동으로 편집한 ‘랩온어칩(Lab on a Chip)’지의 한국 특집호가 2011년 1월호로 발간됐다.

이번 호에는 그동안 국내 나노기술의 발전에 기여해 온 학계, 연구소, 기업의 랩온어칩 전문가 13명의 논문과 함께 미세유체기술 및 랩온어칩의 상용화와 관련된 이들 전문가들의 의견을 별도의 지면을 통해 소개했다. 박 교수는 2010년부터 랩온어칩의 편집위원으로 활동 중이다.

랩온어칩 저널에서는 학회지 발간 10주년을 기념하기 위한 국가별 기념 특집호를 금년 초부터 준비해 왔으며 지난 9월 스위스 편을 시작으로 내년 중반까지 랩온어칩 분야의 기여도가 높은 10 개국에 대해 특집호를 발간 중에 있다.

랩온어칩지는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 화학, 물리학, 생물학 및 바이오공학을 위한 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 최고 전문 국제학술지이다. 과학논문 5년간 평균 인용지수는 6.9이다.

참고 : http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/LC#/Issues

2010.12.21 조회수 14574

랩온어칩 저널 한국 특집호 편집 발간

우리학교 바이오및뇌공학과 박제균 교수가 서울대학교 기계항공공학부 서갑양 교수와 공동으로 편집한 ‘랩온어칩(Lab on a Chip)’지의 한국 특집호가 2011년 1월호로 발간됐다.

이번 호에는 그동안 국내 나노기술의 발전에 기여해 온 학계, 연구소, 기업의 랩온어칩 전문가 13명의 논문과 함께 미세유체기술 및 랩온어칩의 상용화와 관련된 이들 전문가들의 의견을 별도의 지면을 통해 소개했다. 박 교수는 2010년부터 랩온어칩의 편집위원으로 활동 중이다.

랩온어칩 저널에서는 학회지 발간 10주년을 기념하기 위한 국가별 기념 특집호를 금년 초부터 준비해 왔으며 지난 9월 스위스 편을 시작으로 내년 중반까지 랩온어칩 분야의 기여도가 높은 10 개국에 대해 특집호를 발간 중에 있다.

랩온어칩지는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 화학, 물리학, 생물학 및 바이오공학을 위한 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 최고 전문 국제학술지이다. 과학논문 5년간 평균 인용지수는 6.9이다.

참고 : http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/LC#/Issues

2010.12.21 조회수 14574 이효철 교수, ‘ChemPhysChem’지 편집위원 선임

우리학교 화학과 이효철 교수가 물리화학분야에서 저명한 학술지인 ‘켐피즈켐(ChemPhysChem) 誌’ 편집위원으로 선임되어 2011년부터 2014년까지 4년 간 편집위원으로 활동하면서 논문 심사 및 편집 방향 설정 등에 참여하게 된다.

이 교수는 세계 최초로 액체 상태의 분자 구조 변화를 실시간 관찰해 사이언스지 및 네이처 자매지 등에 논문을 게재하는 등 분자구조동역학 분야에서 주목할 만한 업적을 쌓았다.현재 교육과학기술부와 한국연구재단이 지원하는 창의적연구사업의 시간분해회절연구단장을 맡고 있다.

ChemPhysChem 誌는 2000년 창간되어 물리화학 분야에서 저명한 학술지로 알려져 있으며, 편집위원들 중에는 아메드 즈웨일(Ahmed Zewail), 리원철(Yuan-Tseh Lee), 게르하르트 에르틀(Gerhard Ertl) 등 세 명의 노벨 화학상 수상자들과 물리화학 각 분야의 권위자들이 포진되어 있다.

2010.12.02 조회수 11924

이효철 교수, ‘ChemPhysChem’지 편집위원 선임

우리학교 화학과 이효철 교수가 물리화학분야에서 저명한 학술지인 ‘켐피즈켐(ChemPhysChem) 誌’ 편집위원으로 선임되어 2011년부터 2014년까지 4년 간 편집위원으로 활동하면서 논문 심사 및 편집 방향 설정 등에 참여하게 된다.

이 교수는 세계 최초로 액체 상태의 분자 구조 변화를 실시간 관찰해 사이언스지 및 네이처 자매지 등에 논문을 게재하는 등 분자구조동역학 분야에서 주목할 만한 업적을 쌓았다.현재 교육과학기술부와 한국연구재단이 지원하는 창의적연구사업의 시간분해회절연구단장을 맡고 있다.

ChemPhysChem 誌는 2000년 창간되어 물리화학 분야에서 저명한 학술지로 알려져 있으며, 편집위원들 중에는 아메드 즈웨일(Ahmed Zewail), 리원철(Yuan-Tseh Lee), 게르하르트 에르틀(Gerhard Ertl) 등 세 명의 노벨 화학상 수상자들과 물리화학 각 분야의 권위자들이 포진되어 있다.

2010.12.02 조회수 11924 김상규교수 화학반응의 비밀을 밝히다

네이처 케미스트리誌 발표, "화학반응을 원하는 대로 제어할 수 있는 방법 개발 가능성 열어"

화학반응의 핵심적인 개념이지만, 지난 60년간 학계에서 이론적으로만 예측되었던 원뿔형 교차점(conical intersection)의 존재와 분자구조가 국내연구진에 의해 실험적으로 규명되었다.

우리학교 김상규 교수와 임정식 박사가 주도한 이번 연구는 교육과학 기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 중견 연구자지원사업(도약연구)과 우수연구센터(SRC)사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 화학분야 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’지 온라인 속보(7월 4일자)에 주요 논문으로 게재되었다.

김상규 교수 연구팀은 지금까지 이론적으로만 존재했던 원뿔형 교차점을 실험적으로 구체화하고, 화학반응의 핵심이론을 검증했으며, 화학 반응을 제어하는 새로운 방법론 구축에 성공하였다.

원뿔형 교차점은 화학반응은 물론이고, 우리 눈의 망막에서 일어나는 광이성질체화(光異性質體化)* 반응 및 DNA의 강한 자외선 보호 메커니즘 등 화학과 의학 문제를 설명하는데 필수적인 매우 중요한 화학적 개념이다. ※ 광이성질체화(photoisomerization) : 분자가 빛을 흡수하여 들뜬상태를 거쳐 이성질체화를 일으키는 현상

학계는 눈 깜짝할 사이에 사라지고, 다차원적 위치에너지의 복잡한 구조를 지닌 ‘화학반응의 특이점’에 접근하는 것이 사실상 불가능해, 지금까지 원뿔형 교차점의 존재를 실험적으로 규명하기 위해 무수히 시도하였지만 실패하였다.

김상규 교수팀은 서로 다른 두 개의 전자적 양자상태가 화학반응을 하면서 중첩하는 지점에 발생한 원뿔형 교차점을 관측하고, 에너지 위치와 자세한 분자구조를 유추해냈다.

김 교수팀은 레이저와 분자선 기술을 사용하여 분자의 특정 양자 상태에서 일어나는 화학반응의 자세한 동역학적 움직임을 살펴본 결과, 두 개의 서로 다른 전자적 양자상태가 중첩될 때 뚜렷한 공명 (resonance)현상이 발생하며, 이것은 원뿔형 교차점에 의한 것임을 확인하였다.

김상규 교수는 “화학반응에서 전자와 핵 사이에 상호작용이 가장 크게 일어나는, 화학반응의 핵심개념인 원뿔형 교차점을 최초로 관측한 점은 이번 연구의 가장 큰 성과로, 향후 화학반응을 원하는 대로 제어하여, 치료 및 제약 등 다각적으로 활용될 수 있는 원천적 기초지식 기반을 마련하였다”라고 연구의의를 밝혔다.

2010.07.06 조회수 16889

김상규교수 화학반응의 비밀을 밝히다

네이처 케미스트리誌 발표, "화학반응을 원하는 대로 제어할 수 있는 방법 개발 가능성 열어"

화학반응의 핵심적인 개념이지만, 지난 60년간 학계에서 이론적으로만 예측되었던 원뿔형 교차점(conical intersection)의 존재와 분자구조가 국내연구진에 의해 실험적으로 규명되었다.

우리학교 김상규 교수와 임정식 박사가 주도한 이번 연구는 교육과학 기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 중견 연구자지원사업(도약연구)과 우수연구센터(SRC)사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 화학분야 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’지 온라인 속보(7월 4일자)에 주요 논문으로 게재되었다.

김상규 교수 연구팀은 지금까지 이론적으로만 존재했던 원뿔형 교차점을 실험적으로 구체화하고, 화학반응의 핵심이론을 검증했으며, 화학 반응을 제어하는 새로운 방법론 구축에 성공하였다.

원뿔형 교차점은 화학반응은 물론이고, 우리 눈의 망막에서 일어나는 광이성질체화(光異性質體化)* 반응 및 DNA의 강한 자외선 보호 메커니즘 등 화학과 의학 문제를 설명하는데 필수적인 매우 중요한 화학적 개념이다. ※ 광이성질체화(photoisomerization) : 분자가 빛을 흡수하여 들뜬상태를 거쳐 이성질체화를 일으키는 현상

학계는 눈 깜짝할 사이에 사라지고, 다차원적 위치에너지의 복잡한 구조를 지닌 ‘화학반응의 특이점’에 접근하는 것이 사실상 불가능해, 지금까지 원뿔형 교차점의 존재를 실험적으로 규명하기 위해 무수히 시도하였지만 실패하였다.

김상규 교수팀은 서로 다른 두 개의 전자적 양자상태가 화학반응을 하면서 중첩하는 지점에 발생한 원뿔형 교차점을 관측하고, 에너지 위치와 자세한 분자구조를 유추해냈다.

김 교수팀은 레이저와 분자선 기술을 사용하여 분자의 특정 양자 상태에서 일어나는 화학반응의 자세한 동역학적 움직임을 살펴본 결과, 두 개의 서로 다른 전자적 양자상태가 중첩될 때 뚜렷한 공명 (resonance)현상이 발생하며, 이것은 원뿔형 교차점에 의한 것임을 확인하였다.

김상규 교수는 “화학반응에서 전자와 핵 사이에 상호작용이 가장 크게 일어나는, 화학반응의 핵심개념인 원뿔형 교차점을 최초로 관측한 점은 이번 연구의 가장 큰 성과로, 향후 화학반응을 원하는 대로 제어하여, 치료 및 제약 등 다각적으로 활용될 수 있는 원천적 기초지식 기반을 마련하였다”라고 연구의의를 밝혔다.

2010.07.06 조회수 16889배병수교수팀, 새로운 LED봉지재 개발 신소재공학과 배병수 교수연구팀이 고휘도 LED 개발에 필수적인 고굴절률 고내열성 하이브리드소재 LED 봉지재를 개발했다. LED 봉지재는 백색 빛을 내는 형광체를 포함해 LED 칩을 둘러싸서 외부 충격과 환경 등으로 부터 LED 칩을 보호하는 핵심 소재다. LED의 빛은 결국 봉지재를 통해 나오기 때문에 빛의 흡수, 산란, 굴절을 최소화한 고휘도 LED 구현을 위해 고굴절률 투명 봉지재 소재의 개발이 필요하다. 또, 봉지재는 외부 노출에 견디는 내후성 외에 LED칩에서 발산되는 열을 견디는 내열성이 매우 중요하다. 특히, 향후 상용화하게 될 고출력 조명에서는 매우 높은 열이 발생될 것으로 예상되기 때문에 이를 상용화하기 위해서는 고내열성 봉지재 소재의 개발이 필수적이다. 기존 에폭시 봉지재는 최근 고내열성의 요구로 실리콘소재로 대체되고 있으며, 현재 해외 주요 실리콘업체들이 국내에 독점 공급한다. 일반적으로 굴절률이 낮은 메틸 실리콘소재에 비해 굴절률이 높은 페닐 실리콘소재가 사용된다. 그러나 고온에서 쉽게 노란색으로 변색(황변)되어 전 세계 업체들은 굴절률을 높이면서 내열성이 우수한 소재를 개발하기 위해 노력하고 있다. 배교수 연구팀은 기존 LED 봉지재 소재인 실리콘소재의 제조방법과 달리, 실리카 유리 제조에 사용하는 솔-젤 공정과 함께 실리콘 제조공정인 하이드로실릴레이션(Hydrosilylation) 반응을 함께 사용해 다량의 페닐기를 포함하고 치밀한 네트워크 분자구조를 갖는 투명 하이브리드소재를 개발했다. 이번에 개발된 하이브리드재료는 1.56이상의 고굴절률을 가지면서 200도 이상의 고온에서도 황변이 일어나지 않는 고내열성을 보인다. 현재까지 전 세계적으로 1.53이상의 고굴절률 투명소재가 200도 온도에서 황변이 일어나지 않는 고내열성은 아직 보고되지 않았다. 이와 함께 하이브리드소재는 기존 실리콘소재에 비해 기체투과성이 낮으며, 경도가 높아 장기 안정성 높은 고휘도 LED 봉지재로 매우 유리하다. 이번에 개발된 하이브리드소재 봉지재를 사용하는 LED 제품은 일반 조명용 제품은 불론 LED TV용 백라이트 광원용 제품에 널리 활용될 수 있다. LED 산업의 성장과 함께 최근 세계 주요 소재업체들이 줄이어 고성능 봉지재 소재들을 출시하고 있는 시점에, 국내에서 세계 최초로 봉지재 원천소재를 개발한 것은 국내 LED산업의 발전은 물론 소재산업 위상 제공에 기여할 것으로 기대된다. 한편, 이번 연구결과는 미국화학회에서 발간하는 재료화학(Chemistry of Materials)저널 최근호에 게재됐으며, 관련 원천소재 특허 3건을 국내외에 출원했다. 연구팀은 현재 국내 실리콘 제조업체인 (주)KCC와 이번에 개발된 봉지재가 실제 LED칩에 실장되는 생산 공정에 적합하도록 최적화하고 굴절률을 더 높여 해외 선진사 제품 대비 경쟁력 높은 제품으로 상용화할 계획이다. <사진설명>배교수 연구팀이 개발한 하이브리드소재 LED 봉지재와 해외 선진사 상용 실리콘 LED봉지재의 250도 내열성 비교평가결과. 상용 제품은 황변이 일어난 반면, 개발 제품은 투명하고 굴절률이 높다.

2010.06.16 조회수 16904 국제 생물공정학술지, 장호남교수 정년퇴임 특집호 헌정

생물공정 및 배양기술의 세계적인 리더로 인정받아, 세계적인 학자에게만 드물게 주어지는 국제학술지 특집호 헌정 영예

KAIST(총장 서남표)는 세계적 생물공정 학술지인 독일 스프링거사 발간하는 생물공정 바이오시스템공학(Bioprocess and Biosystems Engineering; BPBSE)지가 오는 2월말 정년퇴임하는 생명화학공학과 장호남(66세) 교수의 업적을 높이 평가해 기념 특집호를 발간했다고 26일 밝혔다. BPBSE지는 1986년 3월 창간한 24년 전통의 생물공정분야 전문 SCI학술지이다.

세계적인 학술지의 전체 내용을 1인 학자를 위한 기념특집호로 발간한 경우는 매우 드문 사례로 장 교수의 지난 34년간의 생물공정, 생물배양 관련 연구가 세계적으로 인정받고 있으며, 그 탁월한 업적을 세계적으로 인정했다는데 의미가 있다.

2010년 신년호로 발간된 특집호는 ‘장호남: 위대한 생물화학공학자와 그의 고농도배양에 관한 평생의 기여(Ho Nam Chang: Life of a great biochemical engineer and his life-time contribution to high cell density culture)’라는 표지제목으로 발간됐다.

장 교수의 생물공학분야 기여에 감사하고 정년퇴임을 기념하고자 하는 미국, 일본의 동 분야 최고의 전문가들과 장 교수 제자들의 논문 20편이 실렸다.

이번 특집호의 초청편집자인 이상엽 특훈교수는 ”장 교수님은 생물공학, 생물공정 분야의 세계적인 거목이다. 세계적으로도 관련 분야에서 모르는 사람이 없다. 2년 전 독일에서 개최된 학술지 편집회의에서 편집장, 부편집인들, 편집위원들이 장호남 교수의 정년기념 특집호 발간을 만장일치로 찬성했다“고 밝혔다.

장 교수는 1944년 남해생으로 1976년 KAIST에 교수로 부임해 지난 34년간 국제학술지 논문 235편, 국내학술지 논문 153편, 3권의 저서, 51건의 특허를 낸 업적이 있으며, 논문의 총 피인용 횟수는 4190여회에 달하는 세계적인 석학이다.

현재도 9개의 국내외학술지 편집위원으로 활동 중이다. 우수연구센터인 생물공정연구센터의 소장, 기초기술연구회 이사, KAIST 교무처장 및 학장, 한국생물공학회 회장, 한국공학한림원 부회장 등을 역임했으며 국민훈장 목련장, 한국공학상, 아시아태평양 생물화학공학상 등 다수의 상을 수상했다.

2010.02.26 조회수 16073

국제 생물공정학술지, 장호남교수 정년퇴임 특집호 헌정

생물공정 및 배양기술의 세계적인 리더로 인정받아, 세계적인 학자에게만 드물게 주어지는 국제학술지 특집호 헌정 영예

KAIST(총장 서남표)는 세계적 생물공정 학술지인 독일 스프링거사 발간하는 생물공정 바이오시스템공학(Bioprocess and Biosystems Engineering; BPBSE)지가 오는 2월말 정년퇴임하는 생명화학공학과 장호남(66세) 교수의 업적을 높이 평가해 기념 특집호를 발간했다고 26일 밝혔다. BPBSE지는 1986년 3월 창간한 24년 전통의 생물공정분야 전문 SCI학술지이다.

세계적인 학술지의 전체 내용을 1인 학자를 위한 기념특집호로 발간한 경우는 매우 드문 사례로 장 교수의 지난 34년간의 생물공정, 생물배양 관련 연구가 세계적으로 인정받고 있으며, 그 탁월한 업적을 세계적으로 인정했다는데 의미가 있다.

2010년 신년호로 발간된 특집호는 ‘장호남: 위대한 생물화학공학자와 그의 고농도배양에 관한 평생의 기여(Ho Nam Chang: Life of a great biochemical engineer and his life-time contribution to high cell density culture)’라는 표지제목으로 발간됐다.

장 교수의 생물공학분야 기여에 감사하고 정년퇴임을 기념하고자 하는 미국, 일본의 동 분야 최고의 전문가들과 장 교수 제자들의 논문 20편이 실렸다.

이번 특집호의 초청편집자인 이상엽 특훈교수는 ”장 교수님은 생물공학, 생물공정 분야의 세계적인 거목이다. 세계적으로도 관련 분야에서 모르는 사람이 없다. 2년 전 독일에서 개최된 학술지 편집회의에서 편집장, 부편집인들, 편집위원들이 장호남 교수의 정년기념 특집호 발간을 만장일치로 찬성했다“고 밝혔다.

장 교수는 1944년 남해생으로 1976년 KAIST에 교수로 부임해 지난 34년간 국제학술지 논문 235편, 국내학술지 논문 153편, 3권의 저서, 51건의 특허를 낸 업적이 있으며, 논문의 총 피인용 횟수는 4190여회에 달하는 세계적인 석학이다.

현재도 9개의 국내외학술지 편집위원으로 활동 중이다. 우수연구센터인 생물공정연구센터의 소장, 기초기술연구회 이사, KAIST 교무처장 및 학장, 한국생물공학회 회장, 한국공학한림원 부회장 등을 역임했으며 국민훈장 목련장, 한국공학상, 아시아태평양 생물화학공학상 등 다수의 상을 수상했다.

2010.02.26 조회수 16073 대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

2009.11.24 조회수 19338

대사공학적으로 개량된 박테리아로 범용 플라스틱 생산기술 개발

- 이상엽 교수팀과 LG 화학 연구팀 공동개발

- 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지 게재예정

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 45세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장) 특훈교수팀과 LG화학 기술연구원(원장 유진녕) 박시재, 양택호박사팀이 4년여 간의 공동연구를 통해 박테리아를 이용하여 재생 가능한 바이오매스로부터 플라스틱을 생산하는 기술을 최근 개발했다.

교육과학기술부 시스템생물학 연구개발 사업과 LG화학 석좌교수 연구비로 지원된 이번 연구에서는 시스템 대사공학과 효소공학 기법을 접목, 자연적으로는 생성되지 않는 플라스틱(unnatural polymer)의 일종으로 최근 각광을 받고 있는 폴리유산(Polylactic acid, PLA)을 효율적으로 생산할 수 있는 대장균을 개발한 것이다.

이번 연구 결과는 바이오공학 분야 최고 전통의 바이오테크놀로지 바이오엔지니어링(Biotechnology and Bioengineering)지에 게재 승인됐으며 스포트라이트 논문(Spotlight paper)으로 선정돼 2010년 1월호에 두 편의 연속 논문으로 게재될 예정이다.

두 논문의 제목은 ‘개량된 프로피오네이트 코엔자임 에이 트랜스퍼레이즈와 폴리하이드록시알카노에이트 중합효소를 이용한 폴리유산과 그의 공중합체의 생합성(Biosynthesis of Polylactic acid and its Copolymers Using Evolved Propionate CoA Transferase and PHA Synthase)’과 ‘폴리유산과 그의 공중합체의 생산을 위한 대장균의 대사공학(Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Polylactic Acid and its Copolymers)’이다. 19건의 특허가 전 세계 출원 중이다.

기존의 복잡한 2단계 공정을 통해 생산되던 폴리유산을 재생가능한 원료로부터 미생물의 직접 발효에 의해 생산이 가능하도록 한 혁신적인 본 연구 전략은 앞으로 석유 유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다양한 비자연 고분자(unnatural polymer)들의 생산에 활용될 획기적인 기술로 평가되고 있다.

폴리유산 (Polylactic acid, PLA)은 많은 바이오매스 유래 고분자들 중에서도 생분해성, 생체적합성, 구조적 안정성, 그리고 낮은 독성과 같은 뛰어난 물성으로 인해 석유 유래 플라스틱의 대체물로서 대두되고 있다.

그러나, 폴리유산은 현재 두 단계 공정으로 합성된다. 우선, 미생물 발효를 통해 유산(락트산, Lactic acid)을 생산, 정제한 후 여러 가지 시약, 용매 및 촉매가 첨가되는 복잡한 공정의 화학적 중합반응에 의해 폴리유산이 합성된다.

또한, 폴리유산의 물성을 다양하게 개선하기 위해 폴리하이드록시알카노에이트 (Polyhydroxyalkanoate, PHA)와 같은 다른 고분자들과의 공중합이나 혼합반응 등의 연구가 이루어지고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공중합 반응에 사용되는 락톤계 모노머들의 가용성과 비용을 고려했을 때, 기존의 화학적 합성 방법은 효과적이지 않다. 이에, 미생물 유래 고분자인 폴리하이드록시알카노에이트의 생합성 시스템을 기반으로, 폴리유산과 그의 공중합체들의 생합성이 가능할 수 있는 대사경로를 효소공학을 통해 구축했다.

그러나, 외래 대사경로의 도입 및 조작만으로는 폴리유산 단일 중합체와 유산의 함량이 높은 공중합체의 생산이 효율적이지 않아, 시스템 수준으로 세포 내 대사흐름을 증가시킬 필요성을 인지했다. 이에, 대장균 균주의 인실리코 게놈 수준의 시뮬레이션을 이용한 대사흐름분석 기법을 활용하여 고분자 생산을 위한 주요 전구체의 대사 흐름을 논리적으로 강화시킴으로써, 세포성장과 함께 목적 고분자의 효율적 생산이 가능하도록 했다.

따라서, 효소공학을 통한 고분자 합성 경로의 직접적 조작 및 강화 뿐 아니라, 시스템 대사공학을 통한 논리적 접근으로 조작된 대사흐름을 바탕으로 다양한 폴리유산 플라스틱을 보다 효율적으로 생산할 수 있었다.

이는 시스템 대사공학과 효소공학을 접목시킨 고기술 전략으로 비자연 고분자를 효율적으로 생산한 최초의 성공적인 예로서, 재생가능한 자원으로부터 폴리유산뿐 아니라 석유유래 플라스틱을 대체할 수 있는 다른 비자연 고분자들의 일단계 생산을 위한 기반 기술을 마련해줌으로써, 플라스틱 생산 공정에 있어 새로운 전략을 제시했다.

李 교수는 “자연계에 없는 고분자를 미생물로 생산하는 것이 과연 될까? 라는 의문을 갖고 시작했다. 우리 KAIST 연구실의 정유경박사와 LG화학 기술연구원 연구팀원 10여명이 4년간의 끈질긴 노력 끝에 성공했다”며, “이번 연구는 대장균의 가상세포 시뮬레이션을 통해 세포 내 대사흐름을 목적한 고분자 생산에 유리하도록 논리적으로 조작하고, 고분자 생합성 경로를 구성하는 외래 효소들을 새롭게 만들어 도입함으로써, 강화된 대사흐름을 이용해 보다 효율적으로 목적 고분자를 생산할 수 있는 균주를 개발하는데 성공한 세계 첫 번째 케이스다. 특히, 유산이 단량체로 함유된 공중합체의 경우에는 세계최초로 만든 것이 되어 물질특허들로 출원중이다”라고 밝혔다.

한편, 이 혁신적인 연구 성과는 22일 미국 CNN 홈페이지의 Top기사 등 해외언론의 주요기사로 소개됐다. 주요내용은 한국의 KAIST 이상엽 교수팀과 LG화학 연구팀이 전 세계적으로 석유고갈, 지구온난화 및 환경오염 문제로 재생가능한 자원을 이용한 바이오매스 기반 기술의 개발이 시급한 현 시대의 흐름에 부응하면서, 재생가능한 자원으로부터 효율적으로 바이오공학을 통한 플라스틱 (Bioengineered plastics) 폴리유산의 생산이 가능한 대장균 균주를 개발했다는 내용이다.

2009.11.24 조회수 19338 바이오및뇌공학과 황현두 군, μTAS 2009 국제학회에서 젊은 연구자 포스터 우수상 수상

KAIST 바이오및뇌공학과 박사과정 황현두(지도교수 박제균) 학생이 지난 11/1-5일 제주도에서 열린 ‘μTAS 2009 국제학회 (제13회 극소형 생물/화학분석시스템 국제학술회의, The 13th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences)’에서 ‘광전자유체제어 기술로 수용액 상에 존재하는 생체분자의 확산계수를 빠르게 측정할 수 있는 방법(Diffusion measurement of biomolecules using rapid generation of black hole in a molecular solution by optoelectrofluidics)’에 관한 논문으로 ‘젊은 연구자 포스터 우수상(Young Researcher Poster Award Winner)’을 수상했다.

황씨는 세계 유수의 대학과 연구기관으로부터 발표된 약 600 여 편의 Poster 논문 가운데 다단계 전문가 심사를 거쳐 선정된 3명의 수상자 중의 한명으로 결정됐다.

황씨는 지난해 San Diego에서 개최된 μTAS 2008 국제학회에서도 여행경비 일부를 보조 받는 ‘Student Travel Grant’를 받은 바 있었다.

바이오및뇌공학과에서 학부과정을 3년만에 조기 졸업 한 황씨는 1년 6개월만에 석사논문을 완성하고, 지난 2007년 9월 박사과정에 입학하여 그동안 2년여에 걸친 박사과정 기간 동안 Analytical Chemistry, Langmuir, Lab on a Chip, Applied Physics Letters 등 우수국제 저널에 제1저자의 논문 10편을 이미 출판한 바 있다.

이 중 광전자유체제어기술로 미세입자를 조절하는 새로운 결과는 2009년 1월호 Lab on a Chip 표지논문으로 선정된 바 있어 논문의 우수성과 창의성을 세계적으로 입증한 바 있었다. 이밖에 황씨는 2007년도 한국바이오칩학회 우수논문발표상, 2008년 서암학술장학재단 제17기 국내 박사과정연구지원 이공계 부문 장학생으로 선정된 바 있다.

2009.11.12 조회수 19202

바이오및뇌공학과 황현두 군, μTAS 2009 국제학회에서 젊은 연구자 포스터 우수상 수상

KAIST 바이오및뇌공학과 박사과정 황현두(지도교수 박제균) 학생이 지난 11/1-5일 제주도에서 열린 ‘μTAS 2009 국제학회 (제13회 극소형 생물/화학분석시스템 국제학술회의, The 13th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences)’에서 ‘광전자유체제어 기술로 수용액 상에 존재하는 생체분자의 확산계수를 빠르게 측정할 수 있는 방법(Diffusion measurement of biomolecules using rapid generation of black hole in a molecular solution by optoelectrofluidics)’에 관한 논문으로 ‘젊은 연구자 포스터 우수상(Young Researcher Poster Award Winner)’을 수상했다.

황씨는 세계 유수의 대학과 연구기관으로부터 발표된 약 600 여 편의 Poster 논문 가운데 다단계 전문가 심사를 거쳐 선정된 3명의 수상자 중의 한명으로 결정됐다.

황씨는 지난해 San Diego에서 개최된 μTAS 2008 국제학회에서도 여행경비 일부를 보조 받는 ‘Student Travel Grant’를 받은 바 있었다.

바이오및뇌공학과에서 학부과정을 3년만에 조기 졸업 한 황씨는 1년 6개월만에 석사논문을 완성하고, 지난 2007년 9월 박사과정에 입학하여 그동안 2년여에 걸친 박사과정 기간 동안 Analytical Chemistry, Langmuir, Lab on a Chip, Applied Physics Letters 등 우수국제 저널에 제1저자의 논문 10편을 이미 출판한 바 있다.

이 중 광전자유체제어기술로 미세입자를 조절하는 새로운 결과는 2009년 1월호 Lab on a Chip 표지논문으로 선정된 바 있어 논문의 우수성과 창의성을 세계적으로 입증한 바 있었다. 이밖에 황씨는 2007년도 한국바이오칩학회 우수논문발표상, 2008년 서암학술장학재단 제17기 국내 박사과정연구지원 이공계 부문 장학생으로 선정된 바 있다.

2009.11.12 조회수 19202 김상욱 교수, 저명 국제학술지 ‘신진과학자’특집호 초청표지논문 게재

- 고기능성 탄소나노튜브 손쉬운 분자조립 제어기술 개발

우리대학 김상욱 교수팀은, 국제적으로 권위 있는 학술단체인 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 저명학술지 ‘연성물질’(Soft Matter)지가 특별 기획한 ‘신진과학자 특집호’(Emerging Investigator Special Issue)에 초청되어 6월 21일 자 표지논문으로 게재되었다.

이 특집호는 주로 미국과 유럽의 저명한 과학자들로 구성된 이 학술지의 편집진과 고문단이 엄격한 추천 및 심사 과정을 거쳐 선정한 전 세계적으로 가장 선도적인 연구업적을 내는 젊은 과학자 18명(미주 6명, 유럽 10명, 일본 1명, 한국 1명)의 상세한 연구 이력과 ‘특별 초청논문’을 소개하였다.

우리나라에서는 김상욱 교수의 논문이 유일하게 초청되었으며, 특히 다른 나라 연구자들의 논문을 제치고 김상욱 교수의 논문이 표지논문으로 선정됨으로써 연구업적의 우수성을 전 세계적으로 공인받게 되었다.

김 교수는 이번 초청 논문에서 기존 분자조립기술의 한계를 극복한 신개념의 나노기술을 소개하였다.

그동안 분자조립기술은 생체분자나 고분자 등에 주로 적용되어왔으며 이들 유기소재들은 전기가 통하지 않는 부도체로 기계적으로 매우 강도가 약해 그 응용 범위가 한정되는 약점이 있었다.

일반적으로 분자의 배열을 조절하기 매우 어려운 것으로 알려진 탄소나노튜브에 분자조립기술을 적용하여 유기용액 상에서 손쉽게 입체적인 다공성 구조로 만드는 데 성공하였으며, 이 기술을 통해 만들어진 입체적으로 얽혀 있는 탄소나노튜브의 다공성 구조가 표지논문 그림으로 채택되었다.

탄소나노튜브와 고분자를 휘발성이 강한 유기용매에 함께 녹이고 습도가 매우 높은 공기를 용액표면에 불어넣어 매우 쉽게 다공성 탄소나노튜브/고분자 복합체 막을 만들어 냈으며, 여기에 열처리를 통해 고분자만 태워냄으로써 그 안에 숨어 있던 탄소나노튜브 가닥들이 마치 동아줄 같이 엉켜 형성한 분자조립 다공성 구조를 드러냈다.

김 교수는 “그동안 주로 생체분자나 고분자 등에 한정되어 있던 분자조립현상을 탄소나노튜브와 같이 높은 전기전도성과 기계적 물성을 가지는 신소재에 적용한 신개념의 연구결과이며, 분자조립공정의 가능성을 다양한 소재로 확장한 중요한 연구결과로 평가되고 있다.”고 언급했다.

고분자나, 생체분자, 탄소나노튜브 등 다양한 연성물질들의 분자배열을 원하는 형태로 조절하여 초미세 나노패턴을 만들 수 있는 ‘연성소재 분자조립 나노기술’을 개발하여 Nature지, Science지 등 최고수준의 학술지에 10편 이상의 주목받는 논문들을 발표해 국내외적으로 많은 관심을 모아왔다.

특히, 김상욱 교수의 분자조립 나노기술은 현재 반도체 공정으로 도달하기 어려운 30나노미터 이하의 나노패턴을 대량으로 제작할 가능성을 제시하여 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 많은 관심을 모으고 있다.

2009.06.23 조회수 16188

김상욱 교수, 저명 국제학술지 ‘신진과학자’특집호 초청표지논문 게재

- 고기능성 탄소나노튜브 손쉬운 분자조립 제어기술 개발

우리대학 김상욱 교수팀은, 국제적으로 권위 있는 학술단체인 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 저명학술지 ‘연성물질’(Soft Matter)지가 특별 기획한 ‘신진과학자 특집호’(Emerging Investigator Special Issue)에 초청되어 6월 21일 자 표지논문으로 게재되었다.

이 특집호는 주로 미국과 유럽의 저명한 과학자들로 구성된 이 학술지의 편집진과 고문단이 엄격한 추천 및 심사 과정을 거쳐 선정한 전 세계적으로 가장 선도적인 연구업적을 내는 젊은 과학자 18명(미주 6명, 유럽 10명, 일본 1명, 한국 1명)의 상세한 연구 이력과 ‘특별 초청논문’을 소개하였다.

우리나라에서는 김상욱 교수의 논문이 유일하게 초청되었으며, 특히 다른 나라 연구자들의 논문을 제치고 김상욱 교수의 논문이 표지논문으로 선정됨으로써 연구업적의 우수성을 전 세계적으로 공인받게 되었다.

김 교수는 이번 초청 논문에서 기존 분자조립기술의 한계를 극복한 신개념의 나노기술을 소개하였다.

그동안 분자조립기술은 생체분자나 고분자 등에 주로 적용되어왔으며 이들 유기소재들은 전기가 통하지 않는 부도체로 기계적으로 매우 강도가 약해 그 응용 범위가 한정되는 약점이 있었다.

일반적으로 분자의 배열을 조절하기 매우 어려운 것으로 알려진 탄소나노튜브에 분자조립기술을 적용하여 유기용액 상에서 손쉽게 입체적인 다공성 구조로 만드는 데 성공하였으며, 이 기술을 통해 만들어진 입체적으로 얽혀 있는 탄소나노튜브의 다공성 구조가 표지논문 그림으로 채택되었다.

탄소나노튜브와 고분자를 휘발성이 강한 유기용매에 함께 녹이고 습도가 매우 높은 공기를 용액표면에 불어넣어 매우 쉽게 다공성 탄소나노튜브/고분자 복합체 막을 만들어 냈으며, 여기에 열처리를 통해 고분자만 태워냄으로써 그 안에 숨어 있던 탄소나노튜브 가닥들이 마치 동아줄 같이 엉켜 형성한 분자조립 다공성 구조를 드러냈다.

김 교수는 “그동안 주로 생체분자나 고분자 등에 한정되어 있던 분자조립현상을 탄소나노튜브와 같이 높은 전기전도성과 기계적 물성을 가지는 신소재에 적용한 신개념의 연구결과이며, 분자조립공정의 가능성을 다양한 소재로 확장한 중요한 연구결과로 평가되고 있다.”고 언급했다.

고분자나, 생체분자, 탄소나노튜브 등 다양한 연성물질들의 분자배열을 원하는 형태로 조절하여 초미세 나노패턴을 만들 수 있는 ‘연성소재 분자조립 나노기술’을 개발하여 Nature지, Science지 등 최고수준의 학술지에 10편 이상의 주목받는 논문들을 발표해 국내외적으로 많은 관심을 모아왔다.

특히, 김상욱 교수의 분자조립 나노기술은 현재 반도체 공정으로 도달하기 어려운 30나노미터 이하의 나노패턴을 대량으로 제작할 가능성을 제시하여 학계뿐만이 아니라 산업계에서도 많은 관심을 모으고 있다.

2009.06.23 조회수 16188 박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

2008.08.06 조회수 22346

박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

2008.08.06 조회수 22346