-

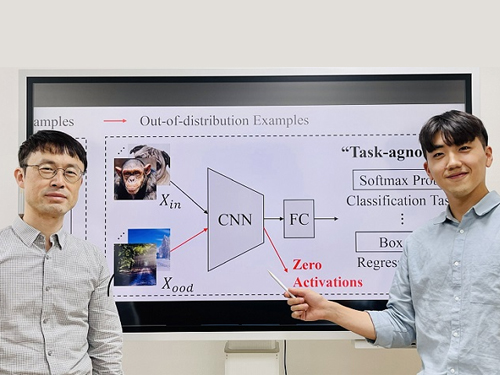

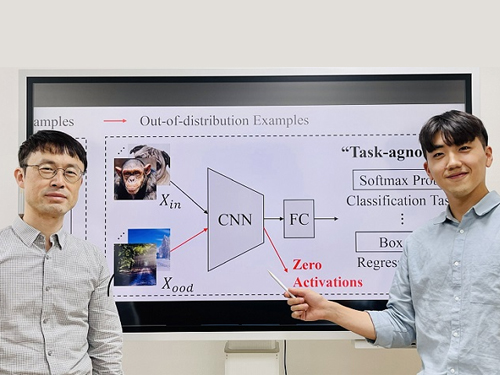

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27

조회수 7520

-

모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

2021.08.18

조회수 8209

-

서창호 교수, IEEE 정보이론 소사이어티 젊은 과학자상 수상

우리 대학 전기전자공학부 서창호 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티(Information Theory Society)에서 박사학위 취득 후 10년 이내 젊은 학자에게 수여하는 `제임스 매시 연구-교육 상(James L. Massey Research & Teaching Award for Young Scholars)' 상을 받았다.

정보이론 소사이어티 연구-교육 부문 유일한 상이자, 과거 수상자 모두 미국 유수 대학 교수라는 점에서 뜻깊은 상이다. 과거 수상자는 메사추세츠 공과대학(MIT), 스탠포드(Stanford), 코넬(Cornell), 텍사스대학교 오스틴캠퍼스(UT Austin), 서던캘리포니아대학교(USC), 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 교수이고, 미국 대학 이외의 교수로는 최초의 수상이다.

서창호 교수는 정보이론 및 인공지능(AI) 분야에서 활발히 연구 활동을 하고 있으며, 뉴립스(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), IEEE 정보이론 트랜잭션(Transactions on Information Theory) 등 유명 국제 학회와 학술지에 꾸준히 논문을 게재했다. 현재에는 신뢰할 수 있는 인공지능(Trustworthy AI)을 개발하는 연구를 진행 중이다.

서창호 교수는 수년간 교내 수업 개발에 기여한 바를 인정받아 KAIST 내에서 주는 교육 부문 대상인 `임형규 링크제네시스 최우수교원상(LINKGENESIS Best Teacher Award)'를 수상한 바가 있다. 또한, 구글 (Google)과의 인공지능 교육과정 공동개발의 일환으로 수업 교재를 자체 개발했고 이는 교과서 텍스트북으로 발간될 예정이다.

수상자가 소개된 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티 공식 홈페이지에는 서창호 교수의 학력과 다양한 수상 기록을 소개하며, 동 학회 부 편집장(Associate Editor) 등 활발한 학회봉사 활동도 소개하고 있다.

우리 대학 동문이며, 전기전자공학부 학부 담당 부학부장이기도 한 서창호 교수는 이번 수상이 학부 및 KAIST 홍보에 조금이라도 도움이 되면 좋겠다는 소감을 밝혔다.

시상식은 7월 13일 온라인으로 개최된 IEEE 국제 정보이론 심포지엄(International Symposium on Information Theory)에서 이뤄졌다.

아래는 공식 수상 소식 및 과거 수상자 목록이 기재된 홈페이지다.

1. https://www.itsoc.org/news/changho-suh-wins-2021-james-l-massey-award

2. https://www.itsoc.org/honors/massey-award

서창호 교수, IEEE 정보이론 소사이어티 젊은 과학자상 수상

우리 대학 전기전자공학부 서창호 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티(Information Theory Society)에서 박사학위 취득 후 10년 이내 젊은 학자에게 수여하는 `제임스 매시 연구-교육 상(James L. Massey Research & Teaching Award for Young Scholars)' 상을 받았다.

정보이론 소사이어티 연구-교육 부문 유일한 상이자, 과거 수상자 모두 미국 유수 대학 교수라는 점에서 뜻깊은 상이다. 과거 수상자는 메사추세츠 공과대학(MIT), 스탠포드(Stanford), 코넬(Cornell), 텍사스대학교 오스틴캠퍼스(UT Austin), 서던캘리포니아대학교(USC), 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 교수이고, 미국 대학 이외의 교수로는 최초의 수상이다.

서창호 교수는 정보이론 및 인공지능(AI) 분야에서 활발히 연구 활동을 하고 있으며, 뉴립스(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), IEEE 정보이론 트랜잭션(Transactions on Information Theory) 등 유명 국제 학회와 학술지에 꾸준히 논문을 게재했다. 현재에는 신뢰할 수 있는 인공지능(Trustworthy AI)을 개발하는 연구를 진행 중이다.

서창호 교수는 수년간 교내 수업 개발에 기여한 바를 인정받아 KAIST 내에서 주는 교육 부문 대상인 `임형규 링크제네시스 최우수교원상(LINKGENESIS Best Teacher Award)'를 수상한 바가 있다. 또한, 구글 (Google)과의 인공지능 교육과정 공동개발의 일환으로 수업 교재를 자체 개발했고 이는 교과서 텍스트북으로 발간될 예정이다.

수상자가 소개된 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티 공식 홈페이지에는 서창호 교수의 학력과 다양한 수상 기록을 소개하며, 동 학회 부 편집장(Associate Editor) 등 활발한 학회봉사 활동도 소개하고 있다.

우리 대학 동문이며, 전기전자공학부 학부 담당 부학부장이기도 한 서창호 교수는 이번 수상이 학부 및 KAIST 홍보에 조금이라도 도움이 되면 좋겠다는 소감을 밝혔다.

시상식은 7월 13일 온라인으로 개최된 IEEE 국제 정보이론 심포지엄(International Symposium on Information Theory)에서 이뤄졌다.

아래는 공식 수상 소식 및 과거 수상자 목록이 기재된 홈페이지다.

1. https://www.itsoc.org/news/changho-suh-wins-2021-james-l-massey-award

2. https://www.itsoc.org/honors/massey-award

2021.07.27

조회수 7061

-

최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

2021.07.09

조회수 6538

-

경영대학 이재규 명예교수, 20년만에 한국인 첫 리오 상(LEO Award) 수상

우리 경영대학은 이재규 명예교수가 세계정보시스템학회(Association for Information Systems,이하 AIS)의 2020년 리오상 (LEO Award)의 수상자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 이재규 명예교수는 1999년 리오상이 제정된 후 첫 한국인 수상자다.

세계정보시스템학회(AIS)는 세계 100여개국에서 5,000여명의 정보시스템 연구자가 참가하는 정보시스템 및 경영정보학 분야 최대 학술단체다. AIS는 1999년부터 세계 최초 컴퓨터 상용 비즈니스 애플리케이션 The Lyons Electronic Office의 이름을 딴 리오상(LEO Award)를 수여하고 있다. 리오상은 정보시스템 분야에서 평생의 업적이 세계적 영향을 미친 뛰어난 학자에게 수여하는 상으로 정보시스템학계에서 최고의 영예로 인정받고 있다.

이재규 명예교수는 사이버 범죄와 테러의 원인을 사전 제거하는 예방보안의 패러다임을 가진 ‘밝은 인터넷 (Bright Internet)’ 비전을 주창하며, 예방보안과 프라이버시를 병행할 수 있는 미래 인터넷을 연구 개발하고 있다. 세계정보시스템학회(AIS)는 이재규 명예교수의 이런 업적을 높이 평가해 올해 리오상 수상자로 결정했다고 밝혔다.

이재규 명예교수는 우리 대학에서 1985년부터 31년간 교수 및 석좌교수로 근무하며 경영대학장 및 테크노경영대학원장을 역임했다. 정년퇴임 후 중국 시안교통대학 특훈 교수로 ‘밝은 인터넷’을 산학협력으로 개발하고 있다. 해외에서 발송된 사이버 범죄가 85%인 상황을 감안해 해외 사이버 범죄 원인을 예방할 수 있는 한∙중 공동 연구계획을 제안하고 있다.

1985년부터 인공지능 선구자로서 금융 및 제조업 의사결정 모델을 개발하였고, 한국지능정보시스템학회의 초대회장과 한국경영정보학회 회장을 역임했다. 또한 세계정보시스템학회(AIS)의 석학회원으로 회장을 역임했다. 다수의 논문 발표로 국내외 학술상을 13회 수상했고 2013년 기후변화 대응과 지속 가능한 미래 녹색인재 양성을 위해 KAIST 녹색성장대학원을 설립했다.

경영대학 이재규 명예교수, 20년만에 한국인 첫 리오 상(LEO Award) 수상

우리 경영대학은 이재규 명예교수가 세계정보시스템학회(Association for Information Systems,이하 AIS)의 2020년 리오상 (LEO Award)의 수상자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 이재규 명예교수는 1999년 리오상이 제정된 후 첫 한국인 수상자다.

세계정보시스템학회(AIS)는 세계 100여개국에서 5,000여명의 정보시스템 연구자가 참가하는 정보시스템 및 경영정보학 분야 최대 학술단체다. AIS는 1999년부터 세계 최초 컴퓨터 상용 비즈니스 애플리케이션 The Lyons Electronic Office의 이름을 딴 리오상(LEO Award)를 수여하고 있다. 리오상은 정보시스템 분야에서 평생의 업적이 세계적 영향을 미친 뛰어난 학자에게 수여하는 상으로 정보시스템학계에서 최고의 영예로 인정받고 있다.

이재규 명예교수는 사이버 범죄와 테러의 원인을 사전 제거하는 예방보안의 패러다임을 가진 ‘밝은 인터넷 (Bright Internet)’ 비전을 주창하며, 예방보안과 프라이버시를 병행할 수 있는 미래 인터넷을 연구 개발하고 있다. 세계정보시스템학회(AIS)는 이재규 명예교수의 이런 업적을 높이 평가해 올해 리오상 수상자로 결정했다고 밝혔다.

이재규 명예교수는 우리 대학에서 1985년부터 31년간 교수 및 석좌교수로 근무하며 경영대학장 및 테크노경영대학원장을 역임했다. 정년퇴임 후 중국 시안교통대학 특훈 교수로 ‘밝은 인터넷’을 산학협력으로 개발하고 있다. 해외에서 발송된 사이버 범죄가 85%인 상황을 감안해 해외 사이버 범죄 원인을 예방할 수 있는 한∙중 공동 연구계획을 제안하고 있다.

1985년부터 인공지능 선구자로서 금융 및 제조업 의사결정 모델을 개발하였고, 한국지능정보시스템학회의 초대회장과 한국경영정보학회 회장을 역임했다. 또한 세계정보시스템학회(AIS)의 석학회원으로 회장을 역임했다. 다수의 논문 발표로 국내외 학술상을 13회 수상했고 2013년 기후변화 대응과 지속 가능한 미래 녹색인재 양성을 위해 KAIST 녹색성장대학원을 설립했다.

2020.12.14

조회수 44460

-

신소재공학과 박상희 교수, 과기정통부와 한국여성과학기술인지원센터 공동 선정 2020년 올해의 여성과학인상 수상

11월 23일 온라인으로 개최된 여성과학기술계 연대 교류의 장 “2020 여성과학기술인 연차대회”는 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 여성과학기술인을 발굴/포상하여 여성과학기술인의 사기진작을 도모하고 연구 의욕을 고취하는 연대교류의 장으로서, 학술 부문 (이학 및 공학 분야), 산업 부문 (기술혁신, 연구개발 결과의 산업화 등), 진흥 부문 (과학기술계 여성 진출, 과학기술 교육, 과학대중화, 과학기술정책, 인프라 구축 등 과학기술 진흥 분야) 로 나누어 각 부분의 공로자를 선정, 포상한다.

이날 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상 가운데 '올해의 여성과학기술인상-학술 부문'에 박상희 KAIST 교수가 선정됐다.

박상희 교수는 23 년간 디스플레이 분야에서 소재 및 소자를 개발해 오고 있으며, 특히 산화물 반도체 기반의 박막 트랜지스터 (TFT)를 디스플레이 구동소자 및 그 외 이미지 센서 및 바이오 센서, 반도체 소자용으로 적용하는 연구를 수행 중이다.

박상희 교수는 2020년에 정보디스플레이 학회 수석부회장으로 선출됨에 따라 2022 년에는 정보디스플레이 학회 (KIDS)의 첫 여성 회장이 될 예정이다.

신소재공학과 박상희 교수, 과기정통부와 한국여성과학기술인지원센터 공동 선정 2020년 올해의 여성과학인상 수상

11월 23일 온라인으로 개최된 여성과학기술계 연대 교류의 장 “2020 여성과학기술인 연차대회”는 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 여성과학기술인을 발굴/포상하여 여성과학기술인의 사기진작을 도모하고 연구 의욕을 고취하는 연대교류의 장으로서, 학술 부문 (이학 및 공학 분야), 산업 부문 (기술혁신, 연구개발 결과의 산업화 등), 진흥 부문 (과학기술계 여성 진출, 과학기술 교육, 과학대중화, 과학기술정책, 인프라 구축 등 과학기술 진흥 분야) 로 나누어 각 부분의 공로자를 선정, 포상한다.

이날 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상 가운데 '올해의 여성과학기술인상-학술 부문'에 박상희 KAIST 교수가 선정됐다.

박상희 교수는 23 년간 디스플레이 분야에서 소재 및 소자를 개발해 오고 있으며, 특히 산화물 반도체 기반의 박막 트랜지스터 (TFT)를 디스플레이 구동소자 및 그 외 이미지 센서 및 바이오 센서, 반도체 소자용으로 적용하는 연구를 수행 중이다.

박상희 교수는 2020년에 정보디스플레이 학회 수석부회장으로 선출됨에 따라 2022 년에는 정보디스플레이 학회 (KIDS)의 첫 여성 회장이 될 예정이다.

2020.11.24

조회수 27336

-

스마트 캠퍼스형 기초과학 연구시설 거점 확산

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 기초과학연구원(IBS)의 KAIST 캠퍼스와 포스텍 캠퍼스 연구시설 기공식 행사를 순차적으로 개최한다고 밝혔다.

12일 열린 KAIST 캠퍼스 연구시설 기공식은 과기정통부 최도영 국제 과학비즈니스벨트조성추진단장과 공사관계자 등을 비롯하여 지역 국회의원 등이 참석하여 성공적인 공사 추진을 기원했다.

기초과학연구원(IBS) KAIST 캠퍼스는 연구단의 안정적이고 연구자 친화적인 연구환경 구축을 위해 17,000㎡ 부지에 연면적 25,529.06㎡(지하1층 지상6층) 규모로 20.10.20.~22.4월까지 1년 6개월간 총사업비 75,675백만원이 투입된다.

기존 캠퍼스와 조화를 통해 자유로운 교류가 일어날 수 있는 창의적인 연구공간과 서로 다른 연구 분야를 융합하는 커뮤니티 공간으로 조성하였으며 개방된 중정*과 투명한 내부공간을 바탕으로 개방성과 소통을 주제로 자연과 사람, 공간이 함께 어우러진 디자인으로 구성하였다.

* 중정 : 높은 건축물을 설계할 때 내부에 자연광이 고루 닿을 수 있게 중앙부에 설치하는 뜰

최도영 국제과학비즈니스벨트조성추진단장은 "KAIST와 포스텍 캠퍼스 연구시설은 우수한 연구인력 유치와 창의적 연구환경 조성을 위해 연구, 교류, 휴식공간이 통합된 스마트 캠퍼스형 공간으로 조성될 것이며, 이를 통해 지역의 기초과학역량이 강화되고 인근대학, 연구기관 등과 연계하여 우수 인재 육성의 선순환 체계가 구축될 것으로 기대한다"고 말했다.

스마트 캠퍼스형 기초과학 연구시설 거점 확산

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 기초과학연구원(IBS)의 KAIST 캠퍼스와 포스텍 캠퍼스 연구시설 기공식 행사를 순차적으로 개최한다고 밝혔다.

12일 열린 KAIST 캠퍼스 연구시설 기공식은 과기정통부 최도영 국제 과학비즈니스벨트조성추진단장과 공사관계자 등을 비롯하여 지역 국회의원 등이 참석하여 성공적인 공사 추진을 기원했다.

기초과학연구원(IBS) KAIST 캠퍼스는 연구단의 안정적이고 연구자 친화적인 연구환경 구축을 위해 17,000㎡ 부지에 연면적 25,529.06㎡(지하1층 지상6층) 규모로 20.10.20.~22.4월까지 1년 6개월간 총사업비 75,675백만원이 투입된다.

기존 캠퍼스와 조화를 통해 자유로운 교류가 일어날 수 있는 창의적인 연구공간과 서로 다른 연구 분야를 융합하는 커뮤니티 공간으로 조성하였으며 개방된 중정*과 투명한 내부공간을 바탕으로 개방성과 소통을 주제로 자연과 사람, 공간이 함께 어우러진 디자인으로 구성하였다.

* 중정 : 높은 건축물을 설계할 때 내부에 자연광이 고루 닿을 수 있게 중앙부에 설치하는 뜰

최도영 국제과학비즈니스벨트조성추진단장은 "KAIST와 포스텍 캠퍼스 연구시설은 우수한 연구인력 유치와 창의적 연구환경 조성을 위해 연구, 교류, 휴식공간이 통합된 스마트 캠퍼스형 공간으로 조성될 것이며, 이를 통해 지역의 기초과학역량이 강화되고 인근대학, 연구기관 등과 연계하여 우수 인재 육성의 선순환 체계가 구축될 것으로 기대한다"고 말했다.

2020.11.13

조회수 26571

-

‘스타 라이브러리’ 정보 통합 검색 기능 확대

우리대학을 비롯해 광주과학기술원(GIST, 총장 김기선)·대구경북과학기술원(DGIST, 총장 국양)·울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 등 4개 과학기술원이 공동 구축한 ‘스타 라이브러리(STAR Library, http://starlibrary.org)*’에서 객관적이고 검증된 연구자, 연구실, 연구성과 정보 통합검색이 가능해졌다.

* ‘스타 라이브러리(STAR Library: Science & Technology Advanced Research Library)’는 과학기술 정보자원을 수집, 분석하여 연구자들의 협업과 융합연구를 지원하기 위해 4개 과학기술원이 공동으로 운영 중인 도서관 포털사이트로, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 2015년 12월부터 운영하고 있다.

4개 과학기술원은 ‘스타 라이브러리’포털 사이트를 통해 논문 10만여 건, 특허 1만 5천여 건, 각종 학술활동 6만여 건 등 20만여 건의 연구성과 정보를 2019년 하반기부터 일반인들에게 공개하였고, 이번 가을부터는 4개 과학기술원 1,170명의 연구자(전임교원) 정보와 함께 752개의 연구실 정보를 통합검색하고 활용할 수 있도록 하였다.

이처럼 검증된 통합 연구정보는 대학원 진학을 희망하는 학생들, 협력 연구를 원하는 국내외 연구자들, 과학기술원의 분야별 전문가 정보가 필요한 기업과 지역사회 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

그밖에 ‘스타 라이브러리’에서는 국내외 연구과제 등 최신 연구 동향도 접할 수 있으며, 4개 과학기술원 소장자료에 대한 통합검색도 가능하다.

이를 위해, 2014년 과학기술원 도서관 간 업무협약을 체결을 시작으로 2017년부터는 연구성과 정보 공유를 위한 KAIST의 연구성과관리시스템(RIMS: Researcher Information Management System)을 표준화하여 3개 과학기술원에도 확산·구축하였고, 2020년 초에는 4개 과학기술원 총장 간 ‘학술·연구정보 공동 활용을 위한 업무협약’을 체결하여, 폭넓은 서비스 제공의 기반을 다졌다.

이로써, 4개 과학기술원은 과학기술특성화 대학의 학술·연구 성과 등 핵심정보와 경험을 공유할 수 있는 통합 포털 시스템을 공동 구축·운영함으로써 미래지향적 학술·연구 정보서비스를 제공하고 포괄적 정보공유의 토대를 마련하여 상호 협력의 시너지 효과를 창출하는 결실을 맺었다.

문수복 KAIST 학술문화원장은 “4차 산업혁명 시대의 연구 환경 변화에 적극적으로 대응하기 위해 ’스타 라이브러리’를 바탕으로 연구성과 정보의 공유 및 공개를 통해 연구자 간 협업과 융합연구를 지원하고, 새로운 서비스를 꾸준히 기획하며, 피드백을 통해 지속적으로 관련 시스템을 개선해 나갈 것”이라고 강조했다.

‘스타 라이브러리’ 정보 통합 검색 기능 확대

우리대학을 비롯해 광주과학기술원(GIST, 총장 김기선)·대구경북과학기술원(DGIST, 총장 국양)·울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 등 4개 과학기술원이 공동 구축한 ‘스타 라이브러리(STAR Library, http://starlibrary.org)*’에서 객관적이고 검증된 연구자, 연구실, 연구성과 정보 통합검색이 가능해졌다.

* ‘스타 라이브러리(STAR Library: Science & Technology Advanced Research Library)’는 과학기술 정보자원을 수집, 분석하여 연구자들의 협업과 융합연구를 지원하기 위해 4개 과학기술원이 공동으로 운영 중인 도서관 포털사이트로, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 2015년 12월부터 운영하고 있다.

4개 과학기술원은 ‘스타 라이브러리’포털 사이트를 통해 논문 10만여 건, 특허 1만 5천여 건, 각종 학술활동 6만여 건 등 20만여 건의 연구성과 정보를 2019년 하반기부터 일반인들에게 공개하였고, 이번 가을부터는 4개 과학기술원 1,170명의 연구자(전임교원) 정보와 함께 752개의 연구실 정보를 통합검색하고 활용할 수 있도록 하였다.

이처럼 검증된 통합 연구정보는 대학원 진학을 희망하는 학생들, 협력 연구를 원하는 국내외 연구자들, 과학기술원의 분야별 전문가 정보가 필요한 기업과 지역사회 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

그밖에 ‘스타 라이브러리’에서는 국내외 연구과제 등 최신 연구 동향도 접할 수 있으며, 4개 과학기술원 소장자료에 대한 통합검색도 가능하다.

이를 위해, 2014년 과학기술원 도서관 간 업무협약을 체결을 시작으로 2017년부터는 연구성과 정보 공유를 위한 KAIST의 연구성과관리시스템(RIMS: Researcher Information Management System)을 표준화하여 3개 과학기술원에도 확산·구축하였고, 2020년 초에는 4개 과학기술원 총장 간 ‘학술·연구정보 공동 활용을 위한 업무협약’을 체결하여, 폭넓은 서비스 제공의 기반을 다졌다.

이로써, 4개 과학기술원은 과학기술특성화 대학의 학술·연구 성과 등 핵심정보와 경험을 공유할 수 있는 통합 포털 시스템을 공동 구축·운영함으로써 미래지향적 학술·연구 정보서비스를 제공하고 포괄적 정보공유의 토대를 마련하여 상호 협력의 시너지 효과를 창출하는 결실을 맺었다.

문수복 KAIST 학술문화원장은 “4차 산업혁명 시대의 연구 환경 변화에 적극적으로 대응하기 위해 ’스타 라이브러리’를 바탕으로 연구성과 정보의 공유 및 공개를 통해 연구자 간 협업과 융합연구를 지원하고, 새로운 서비스를 꾸준히 기획하며, 피드백을 통해 지속적으로 관련 시스템을 개선해 나갈 것”이라고 강조했다.

2020.11.10

조회수 24449

-

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02

조회수 27687

-

전산학부 박사과정 학생들, 2020 국가암호공모전 대상 수상

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 박사과정 이영민, 이병학, 최원석 학생(지도교수 이주영)이 지난 10월 22일 서울 양재동 엘타워에서 진행된 미래암호워크숍 2020 국가암호공모전에서 “Improved Security Analysis for Nonce-based Enhanced Hash-then-Mask MACs” 논문으로 대상을 수상했다.

‘2020 국가암호공모전’은 국내 암호기술 발전을 위해 국가정보원의 후원으로 한국정보보호학회 한국암호포럼이 개최했으며 상금은 대상 1,000만원을 포함해 총 5,000만원 규모다. 올해 공모전은 암호 원천기술 분야와 암호 기술 응용 및 활용 분야 논문으로 진행되는데, 대상은 두 분야를 통틀어 한 편만 선정됐다.

한편, 같은 연구실 박사과정 이병학, 이영민, 최원석 학생은 최우수상을 수상했고, 박사과정 김성광, 하진철, 최원석 학생은 특별상을 수상했다. 이병학, 김성광 학생은 2019 국가암호공모전에서도 “Tight Security Bounds for Double-block Hash-then-Sum MACs” 논문으로 최우수상을 수상했는데, 이 논문은 올해 최우수 암호학회 Eurocrypt에 발표됐다.

전산학부 박사과정 학생들, 2020 국가암호공모전 대상 수상

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 박사과정 이영민, 이병학, 최원석 학생(지도교수 이주영)이 지난 10월 22일 서울 양재동 엘타워에서 진행된 미래암호워크숍 2020 국가암호공모전에서 “Improved Security Analysis for Nonce-based Enhanced Hash-then-Mask MACs” 논문으로 대상을 수상했다.

‘2020 국가암호공모전’은 국내 암호기술 발전을 위해 국가정보원의 후원으로 한국정보보호학회 한국암호포럼이 개최했으며 상금은 대상 1,000만원을 포함해 총 5,000만원 규모다. 올해 공모전은 암호 원천기술 분야와 암호 기술 응용 및 활용 분야 논문으로 진행되는데, 대상은 두 분야를 통틀어 한 편만 선정됐다.

한편, 같은 연구실 박사과정 이병학, 이영민, 최원석 학생은 최우수상을 수상했고, 박사과정 김성광, 하진철, 최원석 학생은 특별상을 수상했다. 이병학, 김성광 학생은 2019 국가암호공모전에서도 “Tight Security Bounds for Double-block Hash-then-Sum MACs” 논문으로 최우수상을 수상했는데, 이 논문은 올해 최우수 암호학회 Eurocrypt에 발표됐다.

2020.10.26

조회수 21809

-

김종환 교수, 제33회 정보문화의달 기념 유공자 대통령 표창 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김종환 교수는 지난 6월 22일, 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 개최한 「제33회 정보문화의 달」 기념식에서 2020년 정보문화 유공 정부포상 '대통령 표창'을 수상하였다.

본 포상은 디지털 정보격차 해소, 디지털 역기능 대응 등에 기여한 유공자를 발굴·포상하여 디지털 포용사회 구현과 정보문화 창달에 기여한 자에게 수상되는 상으로, KAIST에 부임한 이래로 '로봇축구와 국제로봇올림피아드 및 AI 월드컵'을 창시하여 정보화 수준 향상과 건전정보문화 조성 및 디지털 정보격차 해소에 기여한 점을 높이 평가받아 수상하게 되었다.

'디지털로 하나 되는 대한민국, 다 함께 누리는 디지털 포용세상'을 주제로 열린 본 행사에는 최기영 과기정통부 장관, 허욱 방송통신위원회 상임위원 등이 참석하였다.

김종환 교수, 제33회 정보문화의달 기념 유공자 대통령 표창 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김종환 교수는 지난 6월 22일, 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 개최한 「제33회 정보문화의 달」 기념식에서 2020년 정보문화 유공 정부포상 '대통령 표창'을 수상하였다.

본 포상은 디지털 정보격차 해소, 디지털 역기능 대응 등에 기여한 유공자를 발굴·포상하여 디지털 포용사회 구현과 정보문화 창달에 기여한 자에게 수상되는 상으로, KAIST에 부임한 이래로 '로봇축구와 국제로봇올림피아드 및 AI 월드컵'을 창시하여 정보화 수준 향상과 건전정보문화 조성 및 디지털 정보격차 해소에 기여한 점을 높이 평가받아 수상하게 되었다.

'디지털로 하나 되는 대한민국, 다 함께 누리는 디지털 포용세상'을 주제로 열린 본 행사에는 최기영 과기정통부 장관, 허욱 방송통신위원회 상임위원 등이 참석하였다.

2020.07.02

조회수 18100

-

뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.

연구팀은 생명과학과 이승희 교수팀과의 협력 연구를 통해 실험에서 얻어진 쥐의 뇌 절편 데이터를 분석했는데, 이 기술을 적용한 결과 시각시스템의 초기구조인 외측 슬상핵(Lateral geniculate nucleus)과 시각피질 (Visual cortex) 사이의 정확한 연결 구조 분포를 측정할 수 있었다. 기존 분석 방식으로는 불가능했던 다중 개체로부터 얻어진 데이터의 표준화를 통해 뇌 전역에 걸친 신경세포의 연결성을 분석할 수 있음을 확인한 것이다.

뇌인지공학프로그램 최우철 박사과정과 송준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `셀(cell)'의 온라인 자매지 `셀 리포츠(Cell Reports)' 5월 26일 자에 게재됐다. (논문명 : Precise mapping of single neurons by calibrated 3-D reconstruction of brain slices reveals topographic projection in mouse visual cortex).

이에 앞서 연구팀은 이 기술을 활용해 UC 버클리대학의 양단(Yang Dan) 교수와의 공동연구에도 참여했고 그 결과를 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 1월 24일 자에 발표했다. (논문명: A Common Hub for Sleep and Motor Control in the Substantia Nigra).

통상 쥐의 뇌 절편 영상을 이용한 연구에서는 특정 단백질에 형광물질을 발현시킨 뇌를 잘라 신경세포의 분포 등을 분석하는 방법이 광범위하게 사용된다. 이때 형광을 발현하는 신경세포를 현미경을 통해 연구자의 육안으로 관측하고, 얼마나 많은 신경세포가 뇌의 어느 특정 영역에 위치하는지 일일이 수동적으로 분석한다. 이런 방법은 연구자의 경험에 크게 의존하여 오차가 클 수밖에 없고, 각각의 개체에서 관측된 신경세포의 위치나 수량을 표준적인 공통의 방법으로 동시에 분석할 수 없다는 한계를 갖고 있다.

백 교수 연구팀은 미국의 Allen Brain Atlas 프로젝트에서 제공한 쥐 두뇌의 3차원 표준 데이터에 기반하여, 임의의 각도에서 잘라낸 뇌 절편 이미지들을 SURF(Speeded Up Robust Feature Points) 특징점과 HOG(Histogram of Oriented Gradients descriptor) 형상 기술자를 이용하여 데이터베이스와 비교하는 계산적인 분석 방법을 사용했다.

그 결과, 실험에서 얻은 뇌 이미지와 가장 잘 일치하는 데이터베이스의 3차원 위치를 100마이크로미터(μm), 1도 이내의 오차로 찾아낼 수 있었다. 연구팀은 이를 통해 각 2차원 뇌 이미지의 위치 정보를 3차원 공간상의 위치로 정확히 계산하고, 여러 개체에서 얻어진 신경 세포의 위치를 동일한 3차원 공간에 투영해 정확하게 분석할 수 있음을 확인했다.

따라서 이 기술을 활용하면 다양한 기법으로 생성된 뇌 슬라이스 이미지를 이용해 신경세포의 3차원 위치를 뇌 전체에서 자동적으로 계산할 수 있어, 기존의 방법으로는 분석하기 어려운 수천~수만 개의 신경세포들의 정확한 뇌 내 분포 위치 및 상대적 공간 배열을 한번에 분석하는 것이 가능하다.

또 신경세포들의 연결성을 표준적으로 보정된 3차원 공간에서 표현할 수 있어 특정 뇌 영역 간의 연결은 물론 뇌 전역의 네트워크 분포를 여러 개체의 데이터를 사용해 동시분석도 가능하다. 따라서 기존 방식의 동물실험 분석에서 요구되던 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

올 6월 현재 백 교수 연구팀의 이 기술은 KAIST내 여러 실험실과 미국 MIT, 하버드(Harvard), 칼텍(Caltech), UC 샌디에고(San Diego) 등 세계 유수 대학의 연구 그룹에서 진행하는 뇌 신경 세포의 네트워크 분석에 활용되고 있다.

백세범 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 기술은 형광 뇌 이미지를 이용하는 모든 연구에 바로 적용할 수 있을 뿐만 아니라 그 밖에 다양한 종류의 이미지 데이터에도 광범위하게 적용 가능하다ˮ면서 "향후 쥐의 뇌 슬라이스를 이용하는 다양한 분석에 표준적인 기법으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST의 모험연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.

연구팀은 생명과학과 이승희 교수팀과의 협력 연구를 통해 실험에서 얻어진 쥐의 뇌 절편 데이터를 분석했는데, 이 기술을 적용한 결과 시각시스템의 초기구조인 외측 슬상핵(Lateral geniculate nucleus)과 시각피질 (Visual cortex) 사이의 정확한 연결 구조 분포를 측정할 수 있었다. 기존 분석 방식으로는 불가능했던 다중 개체로부터 얻어진 데이터의 표준화를 통해 뇌 전역에 걸친 신경세포의 연결성을 분석할 수 있음을 확인한 것이다.

뇌인지공학프로그램 최우철 박사과정과 송준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `셀(cell)'의 온라인 자매지 `셀 리포츠(Cell Reports)' 5월 26일 자에 게재됐다. (논문명 : Precise mapping of single neurons by calibrated 3-D reconstruction of brain slices reveals topographic projection in mouse visual cortex).

이에 앞서 연구팀은 이 기술을 활용해 UC 버클리대학의 양단(Yang Dan) 교수와의 공동연구에도 참여했고 그 결과를 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 1월 24일 자에 발표했다. (논문명: A Common Hub for Sleep and Motor Control in the Substantia Nigra).

통상 쥐의 뇌 절편 영상을 이용한 연구에서는 특정 단백질에 형광물질을 발현시킨 뇌를 잘라 신경세포의 분포 등을 분석하는 방법이 광범위하게 사용된다. 이때 형광을 발현하는 신경세포를 현미경을 통해 연구자의 육안으로 관측하고, 얼마나 많은 신경세포가 뇌의 어느 특정 영역에 위치하는지 일일이 수동적으로 분석한다. 이런 방법은 연구자의 경험에 크게 의존하여 오차가 클 수밖에 없고, 각각의 개체에서 관측된 신경세포의 위치나 수량을 표준적인 공통의 방법으로 동시에 분석할 수 없다는 한계를 갖고 있다.

백 교수 연구팀은 미국의 Allen Brain Atlas 프로젝트에서 제공한 쥐 두뇌의 3차원 표준 데이터에 기반하여, 임의의 각도에서 잘라낸 뇌 절편 이미지들을 SURF(Speeded Up Robust Feature Points) 특징점과 HOG(Histogram of Oriented Gradients descriptor) 형상 기술자를 이용하여 데이터베이스와 비교하는 계산적인 분석 방법을 사용했다.

그 결과, 실험에서 얻은 뇌 이미지와 가장 잘 일치하는 데이터베이스의 3차원 위치를 100마이크로미터(μm), 1도 이내의 오차로 찾아낼 수 있었다. 연구팀은 이를 통해 각 2차원 뇌 이미지의 위치 정보를 3차원 공간상의 위치로 정확히 계산하고, 여러 개체에서 얻어진 신경 세포의 위치를 동일한 3차원 공간에 투영해 정확하게 분석할 수 있음을 확인했다.

따라서 이 기술을 활용하면 다양한 기법으로 생성된 뇌 슬라이스 이미지를 이용해 신경세포의 3차원 위치를 뇌 전체에서 자동적으로 계산할 수 있어, 기존의 방법으로는 분석하기 어려운 수천~수만 개의 신경세포들의 정확한 뇌 내 분포 위치 및 상대적 공간 배열을 한번에 분석하는 것이 가능하다.

또 신경세포들의 연결성을 표준적으로 보정된 3차원 공간에서 표현할 수 있어 특정 뇌 영역 간의 연결은 물론 뇌 전역의 네트워크 분포를 여러 개체의 데이터를 사용해 동시분석도 가능하다. 따라서 기존 방식의 동물실험 분석에서 요구되던 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

올 6월 현재 백 교수 연구팀의 이 기술은 KAIST내 여러 실험실과 미국 MIT, 하버드(Harvard), 칼텍(Caltech), UC 샌디에고(San Diego) 등 세계 유수 대학의 연구 그룹에서 진행하는 뇌 신경 세포의 네트워크 분석에 활용되고 있다.

백세범 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 기술은 형광 뇌 이미지를 이용하는 모든 연구에 바로 적용할 수 있을 뿐만 아니라 그 밖에 다양한 종류의 이미지 데이터에도 광범위하게 적용 가능하다ˮ면서 "향후 쥐의 뇌 슬라이스를 이용하는 다양한 분석에 표준적인 기법으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST의 모험연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.08

조회수 12262

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27 조회수 7520

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27 조회수 7520 모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

2021.08.18 조회수 8209

모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

2021.08.18 조회수 8209 서창호 교수, IEEE 정보이론 소사이어티 젊은 과학자상 수상

우리 대학 전기전자공학부 서창호 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티(Information Theory Society)에서 박사학위 취득 후 10년 이내 젊은 학자에게 수여하는 `제임스 매시 연구-교육 상(James L. Massey Research & Teaching Award for Young Scholars)' 상을 받았다.

정보이론 소사이어티 연구-교육 부문 유일한 상이자, 과거 수상자 모두 미국 유수 대학 교수라는 점에서 뜻깊은 상이다. 과거 수상자는 메사추세츠 공과대학(MIT), 스탠포드(Stanford), 코넬(Cornell), 텍사스대학교 오스틴캠퍼스(UT Austin), 서던캘리포니아대학교(USC), 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 교수이고, 미국 대학 이외의 교수로는 최초의 수상이다.

서창호 교수는 정보이론 및 인공지능(AI) 분야에서 활발히 연구 활동을 하고 있으며, 뉴립스(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), IEEE 정보이론 트랜잭션(Transactions on Information Theory) 등 유명 국제 학회와 학술지에 꾸준히 논문을 게재했다. 현재에는 신뢰할 수 있는 인공지능(Trustworthy AI)을 개발하는 연구를 진행 중이다.

서창호 교수는 수년간 교내 수업 개발에 기여한 바를 인정받아 KAIST 내에서 주는 교육 부문 대상인 `임형규 링크제네시스 최우수교원상(LINKGENESIS Best Teacher Award)'를 수상한 바가 있다. 또한, 구글 (Google)과의 인공지능 교육과정 공동개발의 일환으로 수업 교재를 자체 개발했고 이는 교과서 텍스트북으로 발간될 예정이다.

수상자가 소개된 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티 공식 홈페이지에는 서창호 교수의 학력과 다양한 수상 기록을 소개하며, 동 학회 부 편집장(Associate Editor) 등 활발한 학회봉사 활동도 소개하고 있다.

우리 대학 동문이며, 전기전자공학부 학부 담당 부학부장이기도 한 서창호 교수는 이번 수상이 학부 및 KAIST 홍보에 조금이라도 도움이 되면 좋겠다는 소감을 밝혔다.

시상식은 7월 13일 온라인으로 개최된 IEEE 국제 정보이론 심포지엄(International Symposium on Information Theory)에서 이뤄졌다.

아래는 공식 수상 소식 및 과거 수상자 목록이 기재된 홈페이지다.

1. https://www.itsoc.org/news/changho-suh-wins-2021-james-l-massey-award

2. https://www.itsoc.org/honors/massey-award

2021.07.27 조회수 7061

서창호 교수, IEEE 정보이론 소사이어티 젊은 과학자상 수상

우리 대학 전기전자공학부 서창호 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티(Information Theory Society)에서 박사학위 취득 후 10년 이내 젊은 학자에게 수여하는 `제임스 매시 연구-교육 상(James L. Massey Research & Teaching Award for Young Scholars)' 상을 받았다.

정보이론 소사이어티 연구-교육 부문 유일한 상이자, 과거 수상자 모두 미국 유수 대학 교수라는 점에서 뜻깊은 상이다. 과거 수상자는 메사추세츠 공과대학(MIT), 스탠포드(Stanford), 코넬(Cornell), 텍사스대학교 오스틴캠퍼스(UT Austin), 서던캘리포니아대학교(USC), 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 교수이고, 미국 대학 이외의 교수로는 최초의 수상이다.

서창호 교수는 정보이론 및 인공지능(AI) 분야에서 활발히 연구 활동을 하고 있으며, 뉴립스(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), IEEE 정보이론 트랜잭션(Transactions on Information Theory) 등 유명 국제 학회와 학술지에 꾸준히 논문을 게재했다. 현재에는 신뢰할 수 있는 인공지능(Trustworthy AI)을 개발하는 연구를 진행 중이다.

서창호 교수는 수년간 교내 수업 개발에 기여한 바를 인정받아 KAIST 내에서 주는 교육 부문 대상인 `임형규 링크제네시스 최우수교원상(LINKGENESIS Best Teacher Award)'를 수상한 바가 있다. 또한, 구글 (Google)과의 인공지능 교육과정 공동개발의 일환으로 수업 교재를 자체 개발했고 이는 교과서 텍스트북으로 발간될 예정이다.

수상자가 소개된 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티 공식 홈페이지에는 서창호 교수의 학력과 다양한 수상 기록을 소개하며, 동 학회 부 편집장(Associate Editor) 등 활발한 학회봉사 활동도 소개하고 있다.

우리 대학 동문이며, 전기전자공학부 학부 담당 부학부장이기도 한 서창호 교수는 이번 수상이 학부 및 KAIST 홍보에 조금이라도 도움이 되면 좋겠다는 소감을 밝혔다.

시상식은 7월 13일 온라인으로 개최된 IEEE 국제 정보이론 심포지엄(International Symposium on Information Theory)에서 이뤄졌다.

아래는 공식 수상 소식 및 과거 수상자 목록이 기재된 홈페이지다.

1. https://www.itsoc.org/news/changho-suh-wins-2021-james-l-massey-award

2. https://www.itsoc.org/honors/massey-award

2021.07.27 조회수 7061 최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

2021.07.09 조회수 6538

최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

2021.07.09 조회수 6538 경영대학 이재규 명예교수, 20년만에 한국인 첫 리오 상(LEO Award) 수상

우리 경영대학은 이재규 명예교수가 세계정보시스템학회(Association for Information Systems,이하 AIS)의 2020년 리오상 (LEO Award)의 수상자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 이재규 명예교수는 1999년 리오상이 제정된 후 첫 한국인 수상자다.

세계정보시스템학회(AIS)는 세계 100여개국에서 5,000여명의 정보시스템 연구자가 참가하는 정보시스템 및 경영정보학 분야 최대 학술단체다. AIS는 1999년부터 세계 최초 컴퓨터 상용 비즈니스 애플리케이션 The Lyons Electronic Office의 이름을 딴 리오상(LEO Award)를 수여하고 있다. 리오상은 정보시스템 분야에서 평생의 업적이 세계적 영향을 미친 뛰어난 학자에게 수여하는 상으로 정보시스템학계에서 최고의 영예로 인정받고 있다.

이재규 명예교수는 사이버 범죄와 테러의 원인을 사전 제거하는 예방보안의 패러다임을 가진 ‘밝은 인터넷 (Bright Internet)’ 비전을 주창하며, 예방보안과 프라이버시를 병행할 수 있는 미래 인터넷을 연구 개발하고 있다. 세계정보시스템학회(AIS)는 이재규 명예교수의 이런 업적을 높이 평가해 올해 리오상 수상자로 결정했다고 밝혔다.

이재규 명예교수는 우리 대학에서 1985년부터 31년간 교수 및 석좌교수로 근무하며 경영대학장 및 테크노경영대학원장을 역임했다. 정년퇴임 후 중국 시안교통대학 특훈 교수로 ‘밝은 인터넷’을 산학협력으로 개발하고 있다. 해외에서 발송된 사이버 범죄가 85%인 상황을 감안해 해외 사이버 범죄 원인을 예방할 수 있는 한∙중 공동 연구계획을 제안하고 있다.

1985년부터 인공지능 선구자로서 금융 및 제조업 의사결정 모델을 개발하였고, 한국지능정보시스템학회의 초대회장과 한국경영정보학회 회장을 역임했다. 또한 세계정보시스템학회(AIS)의 석학회원으로 회장을 역임했다. 다수의 논문 발표로 국내외 학술상을 13회 수상했고 2013년 기후변화 대응과 지속 가능한 미래 녹색인재 양성을 위해 KAIST 녹색성장대학원을 설립했다.

2020.12.14 조회수 44460

경영대학 이재규 명예교수, 20년만에 한국인 첫 리오 상(LEO Award) 수상

우리 경영대학은 이재규 명예교수가 세계정보시스템학회(Association for Information Systems,이하 AIS)의 2020년 리오상 (LEO Award)의 수상자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 이재규 명예교수는 1999년 리오상이 제정된 후 첫 한국인 수상자다.

세계정보시스템학회(AIS)는 세계 100여개국에서 5,000여명의 정보시스템 연구자가 참가하는 정보시스템 및 경영정보학 분야 최대 학술단체다. AIS는 1999년부터 세계 최초 컴퓨터 상용 비즈니스 애플리케이션 The Lyons Electronic Office의 이름을 딴 리오상(LEO Award)를 수여하고 있다. 리오상은 정보시스템 분야에서 평생의 업적이 세계적 영향을 미친 뛰어난 학자에게 수여하는 상으로 정보시스템학계에서 최고의 영예로 인정받고 있다.

이재규 명예교수는 사이버 범죄와 테러의 원인을 사전 제거하는 예방보안의 패러다임을 가진 ‘밝은 인터넷 (Bright Internet)’ 비전을 주창하며, 예방보안과 프라이버시를 병행할 수 있는 미래 인터넷을 연구 개발하고 있다. 세계정보시스템학회(AIS)는 이재규 명예교수의 이런 업적을 높이 평가해 올해 리오상 수상자로 결정했다고 밝혔다.

이재규 명예교수는 우리 대학에서 1985년부터 31년간 교수 및 석좌교수로 근무하며 경영대학장 및 테크노경영대학원장을 역임했다. 정년퇴임 후 중국 시안교통대학 특훈 교수로 ‘밝은 인터넷’을 산학협력으로 개발하고 있다. 해외에서 발송된 사이버 범죄가 85%인 상황을 감안해 해외 사이버 범죄 원인을 예방할 수 있는 한∙중 공동 연구계획을 제안하고 있다.

1985년부터 인공지능 선구자로서 금융 및 제조업 의사결정 모델을 개발하였고, 한국지능정보시스템학회의 초대회장과 한국경영정보학회 회장을 역임했다. 또한 세계정보시스템학회(AIS)의 석학회원으로 회장을 역임했다. 다수의 논문 발표로 국내외 학술상을 13회 수상했고 2013년 기후변화 대응과 지속 가능한 미래 녹색인재 양성을 위해 KAIST 녹색성장대학원을 설립했다.

2020.12.14 조회수 44460 신소재공학과 박상희 교수, 과기정통부와 한국여성과학기술인지원센터 공동 선정 2020년 올해의 여성과학인상 수상

11월 23일 온라인으로 개최된 여성과학기술계 연대 교류의 장 “2020 여성과학기술인 연차대회”는 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 여성과학기술인을 발굴/포상하여 여성과학기술인의 사기진작을 도모하고 연구 의욕을 고취하는 연대교류의 장으로서, 학술 부문 (이학 및 공학 분야), 산업 부문 (기술혁신, 연구개발 결과의 산업화 등), 진흥 부문 (과학기술계 여성 진출, 과학기술 교육, 과학대중화, 과학기술정책, 인프라 구축 등 과학기술 진흥 분야) 로 나누어 각 부분의 공로자를 선정, 포상한다.

이날 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상 가운데 '올해의 여성과학기술인상-학술 부문'에 박상희 KAIST 교수가 선정됐다.

박상희 교수는 23 년간 디스플레이 분야에서 소재 및 소자를 개발해 오고 있으며, 특히 산화물 반도체 기반의 박막 트랜지스터 (TFT)를 디스플레이 구동소자 및 그 외 이미지 센서 및 바이오 센서, 반도체 소자용으로 적용하는 연구를 수행 중이다.

박상희 교수는 2020년에 정보디스플레이 학회 수석부회장으로 선출됨에 따라 2022 년에는 정보디스플레이 학회 (KIDS)의 첫 여성 회장이 될 예정이다.

2020.11.24 조회수 27336

신소재공학과 박상희 교수, 과기정통부와 한국여성과학기술인지원센터 공동 선정 2020년 올해의 여성과학인상 수상

11월 23일 온라인으로 개최된 여성과학기술계 연대 교류의 장 “2020 여성과학기술인 연차대회”는 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 여성과학기술인을 발굴/포상하여 여성과학기술인의 사기진작을 도모하고 연구 의욕을 고취하는 연대교류의 장으로서, 학술 부문 (이학 및 공학 분야), 산업 부문 (기술혁신, 연구개발 결과의 산업화 등), 진흥 부문 (과학기술계 여성 진출, 과학기술 교육, 과학대중화, 과학기술정책, 인프라 구축 등 과학기술 진흥 분야) 로 나누어 각 부분의 공로자를 선정, 포상한다.

이날 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상 가운데 '올해의 여성과학기술인상-학술 부문'에 박상희 KAIST 교수가 선정됐다.

박상희 교수는 23 년간 디스플레이 분야에서 소재 및 소자를 개발해 오고 있으며, 특히 산화물 반도체 기반의 박막 트랜지스터 (TFT)를 디스플레이 구동소자 및 그 외 이미지 센서 및 바이오 센서, 반도체 소자용으로 적용하는 연구를 수행 중이다.

박상희 교수는 2020년에 정보디스플레이 학회 수석부회장으로 선출됨에 따라 2022 년에는 정보디스플레이 학회 (KIDS)의 첫 여성 회장이 될 예정이다.

2020.11.24 조회수 27336 스마트 캠퍼스형 기초과학 연구시설 거점 확산

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 기초과학연구원(IBS)의 KAIST 캠퍼스와 포스텍 캠퍼스 연구시설 기공식 행사를 순차적으로 개최한다고 밝혔다.

12일 열린 KAIST 캠퍼스 연구시설 기공식은 과기정통부 최도영 국제 과학비즈니스벨트조성추진단장과 공사관계자 등을 비롯하여 지역 국회의원 등이 참석하여 성공적인 공사 추진을 기원했다.

기초과학연구원(IBS) KAIST 캠퍼스는 연구단의 안정적이고 연구자 친화적인 연구환경 구축을 위해 17,000㎡ 부지에 연면적 25,529.06㎡(지하1층 지상6층) 규모로 20.10.20.~22.4월까지 1년 6개월간 총사업비 75,675백만원이 투입된다.

기존 캠퍼스와 조화를 통해 자유로운 교류가 일어날 수 있는 창의적인 연구공간과 서로 다른 연구 분야를 융합하는 커뮤니티 공간으로 조성하였으며 개방된 중정*과 투명한 내부공간을 바탕으로 개방성과 소통을 주제로 자연과 사람, 공간이 함께 어우러진 디자인으로 구성하였다.

* 중정 : 높은 건축물을 설계할 때 내부에 자연광이 고루 닿을 수 있게 중앙부에 설치하는 뜰

최도영 국제과학비즈니스벨트조성추진단장은 "KAIST와 포스텍 캠퍼스 연구시설은 우수한 연구인력 유치와 창의적 연구환경 조성을 위해 연구, 교류, 휴식공간이 통합된 스마트 캠퍼스형 공간으로 조성될 것이며, 이를 통해 지역의 기초과학역량이 강화되고 인근대학, 연구기관 등과 연계하여 우수 인재 육성의 선순환 체계가 구축될 것으로 기대한다"고 말했다.

2020.11.13 조회수 26571

스마트 캠퍼스형 기초과학 연구시설 거점 확산

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 기초과학연구원(IBS)의 KAIST 캠퍼스와 포스텍 캠퍼스 연구시설 기공식 행사를 순차적으로 개최한다고 밝혔다.

12일 열린 KAIST 캠퍼스 연구시설 기공식은 과기정통부 최도영 국제 과학비즈니스벨트조성추진단장과 공사관계자 등을 비롯하여 지역 국회의원 등이 참석하여 성공적인 공사 추진을 기원했다.

기초과학연구원(IBS) KAIST 캠퍼스는 연구단의 안정적이고 연구자 친화적인 연구환경 구축을 위해 17,000㎡ 부지에 연면적 25,529.06㎡(지하1층 지상6층) 규모로 20.10.20.~22.4월까지 1년 6개월간 총사업비 75,675백만원이 투입된다.

기존 캠퍼스와 조화를 통해 자유로운 교류가 일어날 수 있는 창의적인 연구공간과 서로 다른 연구 분야를 융합하는 커뮤니티 공간으로 조성하였으며 개방된 중정*과 투명한 내부공간을 바탕으로 개방성과 소통을 주제로 자연과 사람, 공간이 함께 어우러진 디자인으로 구성하였다.

* 중정 : 높은 건축물을 설계할 때 내부에 자연광이 고루 닿을 수 있게 중앙부에 설치하는 뜰

최도영 국제과학비즈니스벨트조성추진단장은 "KAIST와 포스텍 캠퍼스 연구시설은 우수한 연구인력 유치와 창의적 연구환경 조성을 위해 연구, 교류, 휴식공간이 통합된 스마트 캠퍼스형 공간으로 조성될 것이며, 이를 통해 지역의 기초과학역량이 강화되고 인근대학, 연구기관 등과 연계하여 우수 인재 육성의 선순환 체계가 구축될 것으로 기대한다"고 말했다.

2020.11.13 조회수 26571 ‘스타 라이브러리’ 정보 통합 검색 기능 확대

우리대학을 비롯해 광주과학기술원(GIST, 총장 김기선)·대구경북과학기술원(DGIST, 총장 국양)·울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 등 4개 과학기술원이 공동 구축한 ‘스타 라이브러리(STAR Library, http://starlibrary.org)*’에서 객관적이고 검증된 연구자, 연구실, 연구성과 정보 통합검색이 가능해졌다.

* ‘스타 라이브러리(STAR Library: Science & Technology Advanced Research Library)’는 과학기술 정보자원을 수집, 분석하여 연구자들의 협업과 융합연구를 지원하기 위해 4개 과학기술원이 공동으로 운영 중인 도서관 포털사이트로, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 2015년 12월부터 운영하고 있다.

4개 과학기술원은 ‘스타 라이브러리’포털 사이트를 통해 논문 10만여 건, 특허 1만 5천여 건, 각종 학술활동 6만여 건 등 20만여 건의 연구성과 정보를 2019년 하반기부터 일반인들에게 공개하였고, 이번 가을부터는 4개 과학기술원 1,170명의 연구자(전임교원) 정보와 함께 752개의 연구실 정보를 통합검색하고 활용할 수 있도록 하였다.

이처럼 검증된 통합 연구정보는 대학원 진학을 희망하는 학생들, 협력 연구를 원하는 국내외 연구자들, 과학기술원의 분야별 전문가 정보가 필요한 기업과 지역사회 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

그밖에 ‘스타 라이브러리’에서는 국내외 연구과제 등 최신 연구 동향도 접할 수 있으며, 4개 과학기술원 소장자료에 대한 통합검색도 가능하다.

이를 위해, 2014년 과학기술원 도서관 간 업무협약을 체결을 시작으로 2017년부터는 연구성과 정보 공유를 위한 KAIST의 연구성과관리시스템(RIMS: Researcher Information Management System)을 표준화하여 3개 과학기술원에도 확산·구축하였고, 2020년 초에는 4개 과학기술원 총장 간 ‘학술·연구정보 공동 활용을 위한 업무협약’을 체결하여, 폭넓은 서비스 제공의 기반을 다졌다.

이로써, 4개 과학기술원은 과학기술특성화 대학의 학술·연구 성과 등 핵심정보와 경험을 공유할 수 있는 통합 포털 시스템을 공동 구축·운영함으로써 미래지향적 학술·연구 정보서비스를 제공하고 포괄적 정보공유의 토대를 마련하여 상호 협력의 시너지 효과를 창출하는 결실을 맺었다.

문수복 KAIST 학술문화원장은 “4차 산업혁명 시대의 연구 환경 변화에 적극적으로 대응하기 위해 ’스타 라이브러리’를 바탕으로 연구성과 정보의 공유 및 공개를 통해 연구자 간 협업과 융합연구를 지원하고, 새로운 서비스를 꾸준히 기획하며, 피드백을 통해 지속적으로 관련 시스템을 개선해 나갈 것”이라고 강조했다.

2020.11.10 조회수 24449

‘스타 라이브러리’ 정보 통합 검색 기능 확대

우리대학을 비롯해 광주과학기술원(GIST, 총장 김기선)·대구경북과학기술원(DGIST, 총장 국양)·울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 등 4개 과학기술원이 공동 구축한 ‘스타 라이브러리(STAR Library, http://starlibrary.org)*’에서 객관적이고 검증된 연구자, 연구실, 연구성과 정보 통합검색이 가능해졌다.

* ‘스타 라이브러리(STAR Library: Science & Technology Advanced Research Library)’는 과학기술 정보자원을 수집, 분석하여 연구자들의 협업과 융합연구를 지원하기 위해 4개 과학기술원이 공동으로 운영 중인 도서관 포털사이트로, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 2015년 12월부터 운영하고 있다.

4개 과학기술원은 ‘스타 라이브러리’포털 사이트를 통해 논문 10만여 건, 특허 1만 5천여 건, 각종 학술활동 6만여 건 등 20만여 건의 연구성과 정보를 2019년 하반기부터 일반인들에게 공개하였고, 이번 가을부터는 4개 과학기술원 1,170명의 연구자(전임교원) 정보와 함께 752개의 연구실 정보를 통합검색하고 활용할 수 있도록 하였다.

이처럼 검증된 통합 연구정보는 대학원 진학을 희망하는 학생들, 협력 연구를 원하는 국내외 연구자들, 과학기술원의 분야별 전문가 정보가 필요한 기업과 지역사회 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

그밖에 ‘스타 라이브러리’에서는 국내외 연구과제 등 최신 연구 동향도 접할 수 있으며, 4개 과학기술원 소장자료에 대한 통합검색도 가능하다.

이를 위해, 2014년 과학기술원 도서관 간 업무협약을 체결을 시작으로 2017년부터는 연구성과 정보 공유를 위한 KAIST의 연구성과관리시스템(RIMS: Researcher Information Management System)을 표준화하여 3개 과학기술원에도 확산·구축하였고, 2020년 초에는 4개 과학기술원 총장 간 ‘학술·연구정보 공동 활용을 위한 업무협약’을 체결하여, 폭넓은 서비스 제공의 기반을 다졌다.

이로써, 4개 과학기술원은 과학기술특성화 대학의 학술·연구 성과 등 핵심정보와 경험을 공유할 수 있는 통합 포털 시스템을 공동 구축·운영함으로써 미래지향적 학술·연구 정보서비스를 제공하고 포괄적 정보공유의 토대를 마련하여 상호 협력의 시너지 효과를 창출하는 결실을 맺었다.

문수복 KAIST 학술문화원장은 “4차 산업혁명 시대의 연구 환경 변화에 적극적으로 대응하기 위해 ’스타 라이브러리’를 바탕으로 연구성과 정보의 공유 및 공개를 통해 연구자 간 협업과 융합연구를 지원하고, 새로운 서비스를 꾸준히 기획하며, 피드백을 통해 지속적으로 관련 시스템을 개선해 나갈 것”이라고 강조했다.

2020.11.10 조회수 24449 서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02 조회수 27687

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02 조회수 27687 전산학부 박사과정 학생들, 2020 국가암호공모전 대상 수상

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 박사과정 이영민, 이병학, 최원석 학생(지도교수 이주영)이 지난 10월 22일 서울 양재동 엘타워에서 진행된 미래암호워크숍 2020 국가암호공모전에서 “Improved Security Analysis for Nonce-based Enhanced Hash-then-Mask MACs” 논문으로 대상을 수상했다.

‘2020 국가암호공모전’은 국내 암호기술 발전을 위해 국가정보원의 후원으로 한국정보보호학회 한국암호포럼이 개최했으며 상금은 대상 1,000만원을 포함해 총 5,000만원 규모다. 올해 공모전은 암호 원천기술 분야와 암호 기술 응용 및 활용 분야 논문으로 진행되는데, 대상은 두 분야를 통틀어 한 편만 선정됐다.

한편, 같은 연구실 박사과정 이병학, 이영민, 최원석 학생은 최우수상을 수상했고, 박사과정 김성광, 하진철, 최원석 학생은 특별상을 수상했다. 이병학, 김성광 학생은 2019 국가암호공모전에서도 “Tight Security Bounds for Double-block Hash-then-Sum MACs” 논문으로 최우수상을 수상했는데, 이 논문은 올해 최우수 암호학회 Eurocrypt에 발표됐다.

2020.10.26 조회수 21809

전산학부 박사과정 학생들, 2020 국가암호공모전 대상 수상

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 박사과정 이영민, 이병학, 최원석 학생(지도교수 이주영)이 지난 10월 22일 서울 양재동 엘타워에서 진행된 미래암호워크숍 2020 국가암호공모전에서 “Improved Security Analysis for Nonce-based Enhanced Hash-then-Mask MACs” 논문으로 대상을 수상했다.

‘2020 국가암호공모전’은 국내 암호기술 발전을 위해 국가정보원의 후원으로 한국정보보호학회 한국암호포럼이 개최했으며 상금은 대상 1,000만원을 포함해 총 5,000만원 규모다. 올해 공모전은 암호 원천기술 분야와 암호 기술 응용 및 활용 분야 논문으로 진행되는데, 대상은 두 분야를 통틀어 한 편만 선정됐다.

한편, 같은 연구실 박사과정 이병학, 이영민, 최원석 학생은 최우수상을 수상했고, 박사과정 김성광, 하진철, 최원석 학생은 특별상을 수상했다. 이병학, 김성광 학생은 2019 국가암호공모전에서도 “Tight Security Bounds for Double-block Hash-then-Sum MACs” 논문으로 최우수상을 수상했는데, 이 논문은 올해 최우수 암호학회 Eurocrypt에 발표됐다.

2020.10.26 조회수 21809 김종환 교수, 제33회 정보문화의달 기념 유공자 대통령 표창 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김종환 교수는 지난 6월 22일, 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 개최한 「제33회 정보문화의 달」 기념식에서 2020년 정보문화 유공 정부포상 '대통령 표창'을 수상하였다.

본 포상은 디지털 정보격차 해소, 디지털 역기능 대응 등에 기여한 유공자를 발굴·포상하여 디지털 포용사회 구현과 정보문화 창달에 기여한 자에게 수상되는 상으로, KAIST에 부임한 이래로 '로봇축구와 국제로봇올림피아드 및 AI 월드컵'을 창시하여 정보화 수준 향상과 건전정보문화 조성 및 디지털 정보격차 해소에 기여한 점을 높이 평가받아 수상하게 되었다.

'디지털로 하나 되는 대한민국, 다 함께 누리는 디지털 포용세상'을 주제로 열린 본 행사에는 최기영 과기정통부 장관, 허욱 방송통신위원회 상임위원 등이 참석하였다.

2020.07.02 조회수 18100

김종환 교수, 제33회 정보문화의달 기념 유공자 대통령 표창 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김종환 교수는 지난 6월 22일, 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 개최한 「제33회 정보문화의 달」 기념식에서 2020년 정보문화 유공 정부포상 '대통령 표창'을 수상하였다.

본 포상은 디지털 정보격차 해소, 디지털 역기능 대응 등에 기여한 유공자를 발굴·포상하여 디지털 포용사회 구현과 정보문화 창달에 기여한 자에게 수상되는 상으로, KAIST에 부임한 이래로 '로봇축구와 국제로봇올림피아드 및 AI 월드컵'을 창시하여 정보화 수준 향상과 건전정보문화 조성 및 디지털 정보격차 해소에 기여한 점을 높이 평가받아 수상하게 되었다.

'디지털로 하나 되는 대한민국, 다 함께 누리는 디지털 포용세상'을 주제로 열린 본 행사에는 최기영 과기정통부 장관, 허욱 방송통신위원회 상임위원 등이 참석하였다.

2020.07.02 조회수 18100 뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.

연구팀은 생명과학과 이승희 교수팀과의 협력 연구를 통해 실험에서 얻어진 쥐의 뇌 절편 데이터를 분석했는데, 이 기술을 적용한 결과 시각시스템의 초기구조인 외측 슬상핵(Lateral geniculate nucleus)과 시각피질 (Visual cortex) 사이의 정확한 연결 구조 분포를 측정할 수 있었다. 기존 분석 방식으로는 불가능했던 다중 개체로부터 얻어진 데이터의 표준화를 통해 뇌 전역에 걸친 신경세포의 연결성을 분석할 수 있음을 확인한 것이다.

뇌인지공학프로그램 최우철 박사과정과 송준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `셀(cell)'의 온라인 자매지 `셀 리포츠(Cell Reports)' 5월 26일 자에 게재됐다. (논문명 : Precise mapping of single neurons by calibrated 3-D reconstruction of brain slices reveals topographic projection in mouse visual cortex).

이에 앞서 연구팀은 이 기술을 활용해 UC 버클리대학의 양단(Yang Dan) 교수와의 공동연구에도 참여했고 그 결과를 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 1월 24일 자에 발표했다. (논문명: A Common Hub for Sleep and Motor Control in the Substantia Nigra).

통상 쥐의 뇌 절편 영상을 이용한 연구에서는 특정 단백질에 형광물질을 발현시킨 뇌를 잘라 신경세포의 분포 등을 분석하는 방법이 광범위하게 사용된다. 이때 형광을 발현하는 신경세포를 현미경을 통해 연구자의 육안으로 관측하고, 얼마나 많은 신경세포가 뇌의 어느 특정 영역에 위치하는지 일일이 수동적으로 분석한다. 이런 방법은 연구자의 경험에 크게 의존하여 오차가 클 수밖에 없고, 각각의 개체에서 관측된 신경세포의 위치나 수량을 표준적인 공통의 방법으로 동시에 분석할 수 없다는 한계를 갖고 있다.

백 교수 연구팀은 미국의 Allen Brain Atlas 프로젝트에서 제공한 쥐 두뇌의 3차원 표준 데이터에 기반하여, 임의의 각도에서 잘라낸 뇌 절편 이미지들을 SURF(Speeded Up Robust Feature Points) 특징점과 HOG(Histogram of Oriented Gradients descriptor) 형상 기술자를 이용하여 데이터베이스와 비교하는 계산적인 분석 방법을 사용했다.

그 결과, 실험에서 얻은 뇌 이미지와 가장 잘 일치하는 데이터베이스의 3차원 위치를 100마이크로미터(μm), 1도 이내의 오차로 찾아낼 수 있었다. 연구팀은 이를 통해 각 2차원 뇌 이미지의 위치 정보를 3차원 공간상의 위치로 정확히 계산하고, 여러 개체에서 얻어진 신경 세포의 위치를 동일한 3차원 공간에 투영해 정확하게 분석할 수 있음을 확인했다.

따라서 이 기술을 활용하면 다양한 기법으로 생성된 뇌 슬라이스 이미지를 이용해 신경세포의 3차원 위치를 뇌 전체에서 자동적으로 계산할 수 있어, 기존의 방법으로는 분석하기 어려운 수천~수만 개의 신경세포들의 정확한 뇌 내 분포 위치 및 상대적 공간 배열을 한번에 분석하는 것이 가능하다.

또 신경세포들의 연결성을 표준적으로 보정된 3차원 공간에서 표현할 수 있어 특정 뇌 영역 간의 연결은 물론 뇌 전역의 네트워크 분포를 여러 개체의 데이터를 사용해 동시분석도 가능하다. 따라서 기존 방식의 동물실험 분석에서 요구되던 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

올 6월 현재 백 교수 연구팀의 이 기술은 KAIST내 여러 실험실과 미국 MIT, 하버드(Harvard), 칼텍(Caltech), UC 샌디에고(San Diego) 등 세계 유수 대학의 연구 그룹에서 진행하는 뇌 신경 세포의 네트워크 분석에 활용되고 있다.

백세범 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 기술은 형광 뇌 이미지를 이용하는 모든 연구에 바로 적용할 수 있을 뿐만 아니라 그 밖에 다양한 종류의 이미지 데이터에도 광범위하게 적용 가능하다ˮ면서 "향후 쥐의 뇌 슬라이스를 이용하는 다양한 분석에 표준적인 기법으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST의 모험연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.08 조회수 12262

뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.

연구팀은 생명과학과 이승희 교수팀과의 협력 연구를 통해 실험에서 얻어진 쥐의 뇌 절편 데이터를 분석했는데, 이 기술을 적용한 결과 시각시스템의 초기구조인 외측 슬상핵(Lateral geniculate nucleus)과 시각피질 (Visual cortex) 사이의 정확한 연결 구조 분포를 측정할 수 있었다. 기존 분석 방식으로는 불가능했던 다중 개체로부터 얻어진 데이터의 표준화를 통해 뇌 전역에 걸친 신경세포의 연결성을 분석할 수 있음을 확인한 것이다.

뇌인지공학프로그램 최우철 박사과정과 송준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `셀(cell)'의 온라인 자매지 `셀 리포츠(Cell Reports)' 5월 26일 자에 게재됐다. (논문명 : Precise mapping of single neurons by calibrated 3-D reconstruction of brain slices reveals topographic projection in mouse visual cortex).

이에 앞서 연구팀은 이 기술을 활용해 UC 버클리대학의 양단(Yang Dan) 교수와의 공동연구에도 참여했고 그 결과를 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 1월 24일 자에 발표했다. (논문명: A Common Hub for Sleep and Motor Control in the Substantia Nigra).

통상 쥐의 뇌 절편 영상을 이용한 연구에서는 특정 단백질에 형광물질을 발현시킨 뇌를 잘라 신경세포의 분포 등을 분석하는 방법이 광범위하게 사용된다. 이때 형광을 발현하는 신경세포를 현미경을 통해 연구자의 육안으로 관측하고, 얼마나 많은 신경세포가 뇌의 어느 특정 영역에 위치하는지 일일이 수동적으로 분석한다. 이런 방법은 연구자의 경험에 크게 의존하여 오차가 클 수밖에 없고, 각각의 개체에서 관측된 신경세포의 위치나 수량을 표준적인 공통의 방법으로 동시에 분석할 수 없다는 한계를 갖고 있다.

백 교수 연구팀은 미국의 Allen Brain Atlas 프로젝트에서 제공한 쥐 두뇌의 3차원 표준 데이터에 기반하여, 임의의 각도에서 잘라낸 뇌 절편 이미지들을 SURF(Speeded Up Robust Feature Points) 특징점과 HOG(Histogram of Oriented Gradients descriptor) 형상 기술자를 이용하여 데이터베이스와 비교하는 계산적인 분석 방법을 사용했다.

그 결과, 실험에서 얻은 뇌 이미지와 가장 잘 일치하는 데이터베이스의 3차원 위치를 100마이크로미터(μm), 1도 이내의 오차로 찾아낼 수 있었다. 연구팀은 이를 통해 각 2차원 뇌 이미지의 위치 정보를 3차원 공간상의 위치로 정확히 계산하고, 여러 개체에서 얻어진 신경 세포의 위치를 동일한 3차원 공간에 투영해 정확하게 분석할 수 있음을 확인했다.

따라서 이 기술을 활용하면 다양한 기법으로 생성된 뇌 슬라이스 이미지를 이용해 신경세포의 3차원 위치를 뇌 전체에서 자동적으로 계산할 수 있어, 기존의 방법으로는 분석하기 어려운 수천~수만 개의 신경세포들의 정확한 뇌 내 분포 위치 및 상대적 공간 배열을 한번에 분석하는 것이 가능하다.

또 신경세포들의 연결성을 표준적으로 보정된 3차원 공간에서 표현할 수 있어 특정 뇌 영역 간의 연결은 물론 뇌 전역의 네트워크 분포를 여러 개체의 데이터를 사용해 동시분석도 가능하다. 따라서 기존 방식의 동물실험 분석에서 요구되던 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

올 6월 현재 백 교수 연구팀의 이 기술은 KAIST내 여러 실험실과 미국 MIT, 하버드(Harvard), 칼텍(Caltech), UC 샌디에고(San Diego) 등 세계 유수 대학의 연구 그룹에서 진행하는 뇌 신경 세포의 네트워크 분석에 활용되고 있다.

백세범 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 기술은 형광 뇌 이미지를 이용하는 모든 연구에 바로 적용할 수 있을 뿐만 아니라 그 밖에 다양한 종류의 이미지 데이터에도 광범위하게 적용 가능하다ˮ면서 "향후 쥐의 뇌 슬라이스를 이용하는 다양한 분석에 표준적인 기법으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST의 모험연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.08 조회수 12262