%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4

-

이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

2018.05.16 조회수 14024

이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

2018.05.16 조회수 14024 -

이상엽, 김현욱 교수, 약물 상호작용 예측기술 DeepDDI 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수 공동 연구팀이 약물-약물 및 약물-음식 간 상호작용을 정확하게 예측하기 위해 딥 러닝(deep learning)을 이용해 약물 상호작용 예측 방법론인 딥디디아이 (DeepDDI)를 개발했다.

김현욱 교수, 류재용 연구원이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 4월 16일자 온라인판에 게재됐다.

기존의 약물 상호작용 예측 방법론은 약물-약물 간의 상호작용 가능성만을 예측할 뿐, 두 약물 간의 구체적인 약리작용에 대한 정보는 제공하지 못했다. 이러한 이유로 맞춤형 약물 처방, 식이요법 등 응용 연구에서 체계적인 근거를 제시하거나 가설을 세우는 데에 한계가 있었다.

연구팀은 딥 러닝(deep learning) 기술을 적용해 19만 2천 284개의 약물-약물 상호작용을 아우르는 86가지의 약물 상호작용을 92.4%의 정확도로 예측하는 시스템 딥디디아이 (DeepDDI)를 개발했다.

딥디디아이는 두 약물 A, B 간의 상호작용에 대한 예측 결과를 다음과 같이 사람이 읽을 수 있는 영문 문장으로 출력한다 : “The metabolism of Drug B can be decreased when combined with Drug A (약물 A를 약물 B와 함께 복용 시 약물 B의 약물 대사가 감소 될 수 있다)”

연구팀은 딥디디아이를 이용해 두 약물 복용 시 일어날 수 있는 유해반응의 원인, 보고된 인체 부작용을 최소화시킬 수 있는 대체 약물, 특정 약물의 약효를 떨어뜨릴 수 있는 음식 및 음식 성분, 지금껏 알려지지 않은 음식 성분의 활성 등을 예측했다.

이번 연구성과로 약물-약물 및 약물-음식 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 시스템을 활용하는 것이 가능해졌으며 이는 신약개발, 복합적 약의 처방, 투약시의 음식조절 등을 포함해 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구결과는 4차 산업혁명 시대의 정밀의료를 선도할 수 있는 기반 기술을 개발한 것이다”며, “복합 투여되는 약물들의 부작용을 낮추고 환자 맞춤형 약물 처방과 식이요법 제안을 통한 효과적인 약물치료 전략을 수립할 수 있다. 특히 고령화 사회에서 건강한 삶을 유지하는데 필요한 약-음식 궁합에 대한 제안을 해 줄 수 있는 시스템으로 발전해 나갈 것이다”고 말했다.

이 연구성과는 과학기술정보통신부의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구사업, KAIST의 4차 산업혁명 인공지능 플래그십 이니셔티브 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 딥디디아이 (DeepDDI)의 모식도 및 예측된다양한 약물-음식성분의 상호작용들의 시각화

2018.04.18 조회수 13731

이상엽, 김현욱 교수, 약물 상호작용 예측기술 DeepDDI 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수 공동 연구팀이 약물-약물 및 약물-음식 간 상호작용을 정확하게 예측하기 위해 딥 러닝(deep learning)을 이용해 약물 상호작용 예측 방법론인 딥디디아이 (DeepDDI)를 개발했다.

김현욱 교수, 류재용 연구원이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 4월 16일자 온라인판에 게재됐다.

기존의 약물 상호작용 예측 방법론은 약물-약물 간의 상호작용 가능성만을 예측할 뿐, 두 약물 간의 구체적인 약리작용에 대한 정보는 제공하지 못했다. 이러한 이유로 맞춤형 약물 처방, 식이요법 등 응용 연구에서 체계적인 근거를 제시하거나 가설을 세우는 데에 한계가 있었다.

연구팀은 딥 러닝(deep learning) 기술을 적용해 19만 2천 284개의 약물-약물 상호작용을 아우르는 86가지의 약물 상호작용을 92.4%의 정확도로 예측하는 시스템 딥디디아이 (DeepDDI)를 개발했다.

딥디디아이는 두 약물 A, B 간의 상호작용에 대한 예측 결과를 다음과 같이 사람이 읽을 수 있는 영문 문장으로 출력한다 : “The metabolism of Drug B can be decreased when combined with Drug A (약물 A를 약물 B와 함께 복용 시 약물 B의 약물 대사가 감소 될 수 있다)”

연구팀은 딥디디아이를 이용해 두 약물 복용 시 일어날 수 있는 유해반응의 원인, 보고된 인체 부작용을 최소화시킬 수 있는 대체 약물, 특정 약물의 약효를 떨어뜨릴 수 있는 음식 및 음식 성분, 지금껏 알려지지 않은 음식 성분의 활성 등을 예측했다.

이번 연구성과로 약물-약물 및 약물-음식 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 시스템을 활용하는 것이 가능해졌으며 이는 신약개발, 복합적 약의 처방, 투약시의 음식조절 등을 포함해 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구결과는 4차 산업혁명 시대의 정밀의료를 선도할 수 있는 기반 기술을 개발한 것이다”며, “복합 투여되는 약물들의 부작용을 낮추고 환자 맞춤형 약물 처방과 식이요법 제안을 통한 효과적인 약물치료 전략을 수립할 수 있다. 특히 고령화 사회에서 건강한 삶을 유지하는데 필요한 약-음식 궁합에 대한 제안을 해 줄 수 있는 시스템으로 발전해 나갈 것이다”고 말했다.

이 연구성과는 과학기술정보통신부의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구사업, KAIST의 4차 산업혁명 인공지능 플래그십 이니셔티브 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 딥디디아이 (DeepDDI)의 모식도 및 예측된다양한 약물-음식성분의 상호작용들의 시각화

2018.04.18 조회수 13731 -

김유천 교수, 부작용 낮춘 레이저 치료제 개발

〈 노 일 구 박사과정, 김 유 천 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 연구팀이 기존 광역학 치료제(PhotoDynamic Therapy, 이하 PDT)의 단점을 보완한 근적외선 형광물질 기반의 PDT를 개발했다.

노일구 박사과정이 1저자로 참여하고 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 공동으로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 2018년도 3월 25일자 표지논문에 게재됐다.

PDT는 약물이나 유전자가 아닌 빛을 이용하는 치료법으로 레이저를 특정부위에 쬐어 산소를 독성을 갖는 활성산소로 변화시켜 세포를 자가 사멸(apoptosis)로 유도할 수 있는 기술이다.

이 기술은 피부병 치료 등 일상에서도 많이 활용되는 치료법이다. 그러나 기존에 이용하는 PDT 조영제의 경우 낮은 효율을 가질 때 오히려 암세포의 유전변형이 발생해 치료효과 감소 등의 부작용이 나올 수 있다.

따라서 치료효과를 극대화하기 위해선 원하는 위치에 많은 물질을 전달하는 것이 중요하며 이를 위해 세포 소기관인 미토콘드리아에 치료효과를 집중시키는 연구가 진행 중이다.

PDT 조영제로 인해 만들어진 활성산소는 미토콘드리아의 막을 공격해 세포 사멸을 일으킨다. 암세포의 미토콘드리아는 일반 세포와 비교했을 때 미토콘드리아 막의 전위 차이가 높아 양전하의 소수성 물질이 더 잘 투입되는 특성이 있다.

연구팀은 이러한 PDT 조영제 효과를 극대화하기 위해 미토콘드리아 타겟팅 그룹인 트리페닐포스포늄, PDT 증강제인 브롬화물, 그리고 용해도 증가를 위한 아민 그룹으로 구성된 물질을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 종양이 이식된 실험용 쥐에 주입한 후 종양 부위에 빛을 조사해 항암효과를 유도했고 이를 분석했을 때 효과적으로 표적 치료가 이뤄지는 것을 확인했다.

이 물질은 근적외선 영역에서의 흡광 및 발광을 통한 662 나노미터(nm) 영역 레이저를 사용한다. 이를 통해 기존 가시광선 조영제가 마이크로미터 수준의 깊이를 보였다면 연구팀의 기술은 밀리미터까지 투과성을 가지며 진단 시 가시광역 조영제 보다 100배 이상 감도가 우수한 특성을 갖고 있다고 밝혔다.

연구를 주도한 노일구 박사과정은 “암세포 미토콘드리아에 오래 머물러 있어 레이저를 조사했을 때 원하는 부분에만 부작용 없이 효과적인 치료가 가능하다는 장점이 있다”며 “치료 후 독성이 없이 분해돼 기존 조영제의 단점을 극복할 수 있을 것이다”고 말했다.

김유천 교수는 “기존에 이용되는 진단 및 치료제를 한 단계 더 발전시킨 새로운 플랫폼의 개발을 통해 부작용을 최소화하고 다양한 질병을 치료하는 데 유용하게 사용될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 글로벌프론티어 지원사업 ABC 바이오매스 사업단 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 바이오의료기술개발지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced science 3월 25일자 3호 표지

그림2. 완성된 물질의 화학구조, 미토콘드리아 타겟팅 효과 및 레이저에 따른 ROS 생성 그래프

2018.04.17 조회수 14559

김유천 교수, 부작용 낮춘 레이저 치료제 개발

〈 노 일 구 박사과정, 김 유 천 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 연구팀이 기존 광역학 치료제(PhotoDynamic Therapy, 이하 PDT)의 단점을 보완한 근적외선 형광물질 기반의 PDT를 개발했다.

노일구 박사과정이 1저자로 참여하고 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 공동으로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 2018년도 3월 25일자 표지논문에 게재됐다.

PDT는 약물이나 유전자가 아닌 빛을 이용하는 치료법으로 레이저를 특정부위에 쬐어 산소를 독성을 갖는 활성산소로 변화시켜 세포를 자가 사멸(apoptosis)로 유도할 수 있는 기술이다.

이 기술은 피부병 치료 등 일상에서도 많이 활용되는 치료법이다. 그러나 기존에 이용하는 PDT 조영제의 경우 낮은 효율을 가질 때 오히려 암세포의 유전변형이 발생해 치료효과 감소 등의 부작용이 나올 수 있다.

따라서 치료효과를 극대화하기 위해선 원하는 위치에 많은 물질을 전달하는 것이 중요하며 이를 위해 세포 소기관인 미토콘드리아에 치료효과를 집중시키는 연구가 진행 중이다.

PDT 조영제로 인해 만들어진 활성산소는 미토콘드리아의 막을 공격해 세포 사멸을 일으킨다. 암세포의 미토콘드리아는 일반 세포와 비교했을 때 미토콘드리아 막의 전위 차이가 높아 양전하의 소수성 물질이 더 잘 투입되는 특성이 있다.

연구팀은 이러한 PDT 조영제 효과를 극대화하기 위해 미토콘드리아 타겟팅 그룹인 트리페닐포스포늄, PDT 증강제인 브롬화물, 그리고 용해도 증가를 위한 아민 그룹으로 구성된 물질을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 종양이 이식된 실험용 쥐에 주입한 후 종양 부위에 빛을 조사해 항암효과를 유도했고 이를 분석했을 때 효과적으로 표적 치료가 이뤄지는 것을 확인했다.

이 물질은 근적외선 영역에서의 흡광 및 발광을 통한 662 나노미터(nm) 영역 레이저를 사용한다. 이를 통해 기존 가시광선 조영제가 마이크로미터 수준의 깊이를 보였다면 연구팀의 기술은 밀리미터까지 투과성을 가지며 진단 시 가시광역 조영제 보다 100배 이상 감도가 우수한 특성을 갖고 있다고 밝혔다.

연구를 주도한 노일구 박사과정은 “암세포 미토콘드리아에 오래 머물러 있어 레이저를 조사했을 때 원하는 부분에만 부작용 없이 효과적인 치료가 가능하다는 장점이 있다”며 “치료 후 독성이 없이 분해돼 기존 조영제의 단점을 극복할 수 있을 것이다”고 말했다.

김유천 교수는 “기존에 이용되는 진단 및 치료제를 한 단계 더 발전시킨 새로운 플랫폼의 개발을 통해 부작용을 최소화하고 다양한 질병을 치료하는 데 유용하게 사용될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 글로벌프론티어 지원사업 ABC 바이오매스 사업단 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 바이오의료기술개발지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced science 3월 25일자 3호 표지

그림2. 완성된 물질의 화학구조, 미토콘드리아 타겟팅 효과 및 레이저에 따른 ROS 생성 그래프

2018.04.17 조회수 14559 -

김일두 교수, 제20회 송곡과학기술상 수상

〈 김 일 두 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수가 제20회 송곡과학기술상을 수상했다.

송곡과학기술상은 한국과학기술연구원(KIST)의 초대 원장인 송곡 최형섭 원장의 업적을 기려 제정됐다. 소재 분야와 정책기술 분야로 나눠 격년으로 수상자를 선정하고 있다.

김 교수는 신소재 개발 연구 분야에서의 탁월한 연구 공적과 우리나라 과학기술 발전에 크게 기여한 공로를 인정 받아 52회 한국과학기술연구원 개원기념일 행사(2월 9일)에서 수상했다.

김 교수는 전기방사 기술을 이용한 나노섬유 소재 합성을 바탕으로 유해 환경가스 및 호흡 속 바이오마커 가스를 분석해 질병을 조기 모니터링하는 센서 연구 개발에 주력하고 있다.

2017년 35편의 SCI 논문 발표를 포함 지금까지 211편 이상의 논문을 전문 학술지에 발표했고, 9천 650회 이상의 피인용 횟수와 H-인덱스 50을 기록 중이다.

특히 지적재산권 확보에도 많은 노력을 기울여 지금까지 국내 특허 등록 107건, 국내 특허 출원 38건, 해외 특허 등록 29건 및 해외 특허 출원 16건 등 총 190 건의 특허 성과를 얻고 있다. 2017년에는 산업화 기술이전 4 건의 성과도 이뤘다.

지난 2018년 1월 17일 남아프리카공화국에서 개최된 제5회 국제 전기방사 학회에서 기조강연을 했고 2년에 한 번 진행되는 국제 전기방사 학회에서 총 4차례 기조강연을 했을 정도로 나노섬유 기술을 선도하는 세계적인 연구 그룹으로 인정받고 있다.

김 교수는 2017년 12월 19일 우리 대학의 공과대학 기술혁신 대상을 수상하기도 했다.

김 교수는 “송곡과학기술상을 수행해 큰 영광이다”며 “앞으로 나노섬유 소재를 이용해 초고감도 나노센서 기술의 상용화에 앞장서고, 리튬공기전지용 나노섬유촉매, 기능성 멤브레인 등 나노섬유 응용 기술의 다변화 및 실용화 기여를 통해 우리 대학의 위상을 높이는데 기여하고 싶다”고 말했다.

2018.02.12 조회수 9271

김일두 교수, 제20회 송곡과학기술상 수상

〈 김 일 두 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수가 제20회 송곡과학기술상을 수상했다.

송곡과학기술상은 한국과학기술연구원(KIST)의 초대 원장인 송곡 최형섭 원장의 업적을 기려 제정됐다. 소재 분야와 정책기술 분야로 나눠 격년으로 수상자를 선정하고 있다.

김 교수는 신소재 개발 연구 분야에서의 탁월한 연구 공적과 우리나라 과학기술 발전에 크게 기여한 공로를 인정 받아 52회 한국과학기술연구원 개원기념일 행사(2월 9일)에서 수상했다.

김 교수는 전기방사 기술을 이용한 나노섬유 소재 합성을 바탕으로 유해 환경가스 및 호흡 속 바이오마커 가스를 분석해 질병을 조기 모니터링하는 센서 연구 개발에 주력하고 있다.

2017년 35편의 SCI 논문 발표를 포함 지금까지 211편 이상의 논문을 전문 학술지에 발표했고, 9천 650회 이상의 피인용 횟수와 H-인덱스 50을 기록 중이다.

특히 지적재산권 확보에도 많은 노력을 기울여 지금까지 국내 특허 등록 107건, 국내 특허 출원 38건, 해외 특허 등록 29건 및 해외 특허 출원 16건 등 총 190 건의 특허 성과를 얻고 있다. 2017년에는 산업화 기술이전 4 건의 성과도 이뤘다.

지난 2018년 1월 17일 남아프리카공화국에서 개최된 제5회 국제 전기방사 학회에서 기조강연을 했고 2년에 한 번 진행되는 국제 전기방사 학회에서 총 4차례 기조강연을 했을 정도로 나노섬유 기술을 선도하는 세계적인 연구 그룹으로 인정받고 있다.

김 교수는 2017년 12월 19일 우리 대학의 공과대학 기술혁신 대상을 수상하기도 했다.

김 교수는 “송곡과학기술상을 수행해 큰 영광이다”며 “앞으로 나노섬유 소재를 이용해 초고감도 나노센서 기술의 상용화에 앞장서고, 리튬공기전지용 나노섬유촉매, 기능성 멤브레인 등 나노섬유 응용 기술의 다변화 및 실용화 기여를 통해 우리 대학의 위상을 높이는데 기여하고 싶다”고 말했다.

2018.02.12 조회수 9271 -

최원호 교수, 플라즈마로 바이오필름 제거 기술 개발

〈 박 주 영 박사과정, 최 원 호 교수, 박 상 후 박사 〉

우리 대학 물리학과 최원호 교수, 서울대 조철훈 교수 공동 연구팀이 대기압 저온 플라즈마를 통해 페트병 등 식품 보관 용기 표면에 존재하는 대장균, 박테리아 등 일명 바이오필름을 손쉽게 제거할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 플라즈마를 물에 처리해 활성화시켜 발생하는 화학반응을 이용해 바이오필름을 제거하는 방식으로 기존 기술보다 안전하고 손쉬워 다양한 용도로 사용 가능할 것으로 기대된다.

박상후 박사, 박주영 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘미국화학회 어플라이드 머티리얼즈&인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)’ 2017년도 12월 20일자에 게재됐다.

대기압 플라즈마는 대기 중에서 여러 형태로 플라즈마 및 2차 생성물을 방출할 수 있는 장점을 갖는다. 번개도 플라즈마의 일종인데 번개를 통해 공기 중 질소가 질소화합물이 돼 땅 속에 스며들어 토양을 비옥하게 만드는 것이 대표적인 사례이다.

이런 장점을 활용해 플라즈마는 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구와 산업분야에 응용되고 있으며 플라즈마의 반응성 및 활용성을 높이기 위한 연구들이 전 세계적으로 활발히 진행 중이다.

최근에는 의료기술, 식품, 농업 등 다양한 분야에 살균을 목적으로 한 활성화, 기능화 등 측면에서 대기압 플라즈마를 적용하고 있다.

그러나 대기압 플라즈마로부터 발생하는 활성종의 종류, 밀도, 역할 등은 현재까지도 명확하게 밝혀지지 않아 기술을 적용하는 데 큰 어려움이 있었다.

연구팀은 플라즈마를 물에 처리시켜 활성수로 만들어 대장균, 살모넬라, 리스테리아 등 유해한 미생물이 겹겹이 쌓여 막을 이룬 형태를 뜻하는 바이오필름을 제거하는 방법을 개발했다.

플라즈마를 처리할 때 발생하는 활성종은 수산기(하이드록시기, OH*), 오존, 과산화수소, 아질산이온, 활성산소 등이다. 연구팀은 그 중 수산기가 다른 활성종에 비해 100 배에서 1만 배 낮은 농도임에도 불구하고 산화력이 높아 바이오필름 제거에 큰 역할을 하는 것을 확인했다.

연구팀은 그 외에 발생된 오존, 과산화수소, 아질산 이온 등에 대해서도 바이오필름을 제거할 수 있는 기능이 있음을 정량적으로 증명했고 이를 통해 살균제로서 대기압 플라즈마의 역할을 규명했다.

연구팀은 향후 후속 연구를 통해 플라즈마로 수산기를 효율적으로 생산할 수 있는 기술을 개발할 예정이다.

최 교수는 2013년 플라즈마 발생이 가능한 포장재를 특허로 등록했고 지도학생 창업기업인 플라즈맵에 기술이전을 완료했다. 이번 연구를 통해 플라즈마 살균 기술의 상용화에 힘쓰는 중이다.

최 교수는 “이번 연구결과는 플라즈마 제어 기술과 플라즈마-미생물 간 물리화학적 상호작용을 이해하는데 유용한 기반이 될 것이다”며 “의학, 농업, 식품 분야에서의 플라즈마 기술의 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.플라즈마 발생이 가능한 포장재

그림2.대기압 플라즈마를 이용한 바이오필름 저감 실험 개략도

그림3.대기압 플라즈마 적용 개념도 및 핵심요소 평가 결과

그림4.스타트업 기업인 플라즈맵(Plasmapp)에서 시판중인 STERPACK 제품

2018.01.23 조회수 14807

최원호 교수, 플라즈마로 바이오필름 제거 기술 개발

〈 박 주 영 박사과정, 최 원 호 교수, 박 상 후 박사 〉

우리 대학 물리학과 최원호 교수, 서울대 조철훈 교수 공동 연구팀이 대기압 저온 플라즈마를 통해 페트병 등 식품 보관 용기 표면에 존재하는 대장균, 박테리아 등 일명 바이오필름을 손쉽게 제거할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 플라즈마를 물에 처리해 활성화시켜 발생하는 화학반응을 이용해 바이오필름을 제거하는 방식으로 기존 기술보다 안전하고 손쉬워 다양한 용도로 사용 가능할 것으로 기대된다.

박상후 박사, 박주영 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘미국화학회 어플라이드 머티리얼즈&인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)’ 2017년도 12월 20일자에 게재됐다.

대기압 플라즈마는 대기 중에서 여러 형태로 플라즈마 및 2차 생성물을 방출할 수 있는 장점을 갖는다. 번개도 플라즈마의 일종인데 번개를 통해 공기 중 질소가 질소화합물이 돼 땅 속에 스며들어 토양을 비옥하게 만드는 것이 대표적인 사례이다.

이런 장점을 활용해 플라즈마는 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구와 산업분야에 응용되고 있으며 플라즈마의 반응성 및 활용성을 높이기 위한 연구들이 전 세계적으로 활발히 진행 중이다.

최근에는 의료기술, 식품, 농업 등 다양한 분야에 살균을 목적으로 한 활성화, 기능화 등 측면에서 대기압 플라즈마를 적용하고 있다.

그러나 대기압 플라즈마로부터 발생하는 활성종의 종류, 밀도, 역할 등은 현재까지도 명확하게 밝혀지지 않아 기술을 적용하는 데 큰 어려움이 있었다.

연구팀은 플라즈마를 물에 처리시켜 활성수로 만들어 대장균, 살모넬라, 리스테리아 등 유해한 미생물이 겹겹이 쌓여 막을 이룬 형태를 뜻하는 바이오필름을 제거하는 방법을 개발했다.

플라즈마를 처리할 때 발생하는 활성종은 수산기(하이드록시기, OH*), 오존, 과산화수소, 아질산이온, 활성산소 등이다. 연구팀은 그 중 수산기가 다른 활성종에 비해 100 배에서 1만 배 낮은 농도임에도 불구하고 산화력이 높아 바이오필름 제거에 큰 역할을 하는 것을 확인했다.

연구팀은 그 외에 발생된 오존, 과산화수소, 아질산 이온 등에 대해서도 바이오필름을 제거할 수 있는 기능이 있음을 정량적으로 증명했고 이를 통해 살균제로서 대기압 플라즈마의 역할을 규명했다.

연구팀은 향후 후속 연구를 통해 플라즈마로 수산기를 효율적으로 생산할 수 있는 기술을 개발할 예정이다.

최 교수는 2013년 플라즈마 발생이 가능한 포장재를 특허로 등록했고 지도학생 창업기업인 플라즈맵에 기술이전을 완료했다. 이번 연구를 통해 플라즈마 살균 기술의 상용화에 힘쓰는 중이다.

최 교수는 “이번 연구결과는 플라즈마 제어 기술과 플라즈마-미생물 간 물리화학적 상호작용을 이해하는데 유용한 기반이 될 것이다”며 “의학, 농업, 식품 분야에서의 플라즈마 기술의 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.플라즈마 발생이 가능한 포장재

그림2.대기압 플라즈마를 이용한 바이오필름 저감 실험 개략도

그림3.대기압 플라즈마 적용 개념도 및 핵심요소 평가 결과

그림4.스타트업 기업인 플라즈맵(Plasmapp)에서 시판중인 STERPACK 제품

2018.01.23 조회수 14807 -

대한민국 100대 기술 이끌 주역에 우리 대학 교수 8인 선정

한국공학한림원이 지난 18일 발표한 2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 그 주역 238명에 우리 대학 교수 8명이 선정됐다.

한국공학한림원은 가까운 미래인 2025년에 상용화가 가능하며 산업발전에 크게 기여할 기술을 중심으로 선정했고, 현재 이들 기술 개발에 있어 핵심 역할을 수행하고 있는 기술별 주역을 3명 이내로 뽑았다고 밝혔다. 미래 한국을 먹여 살릴 젊은 주역을 격려하고 더 많은 인재를 키우기 위해 젊은 연구자(엔지니어) 중심으로 선정했다고 말했다.

238명 주역들을 기관별로 분류해보면 대학이 78명으로 가장 많았고, 대기업 76명, 정부출연연구소를 포함한 공공기관 65명, 중소·중견기업 19명 순이었다. 우리 대학은 교육기관 중 서울대에 이어 2번째로 많은 주역을 배출했다.

학과별로는 생명화학공학과가 4명으로 가장 많은 인원을 차지했고 항공우주공학과, 원자력및양자공학과, 바이오및뇌공학과, 신소재공학과가 각각 1명씩 선정됐다.

분야별로는 ▲화학생명 분야에 이재우 교수(CCS 및 저장 플랜트), 김희탁 교수(수소전지 기술), 김신현 교수(멀티 타겟 질병진단용 바이오 센서 시스템), 임성갑 교수 (차세대 디스플레이 소재, 공정, 장비 기술) 교수가 선정됐다.

▲기계 분야는 최한림 교수(지능형 무인기 협업 기술), ▲재료 자원 분야는 류호진 교수(발전, 항공용 초내열 소재), 박병국 교수(차세대 메모리 반도체 기술), ▲전기전자 정보 분야는 남윤기 교수(뇌과학응용기술)가 선정됐다.

2017.12.21 조회수 16292

대한민국 100대 기술 이끌 주역에 우리 대학 교수 8인 선정

한국공학한림원이 지난 18일 발표한 2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 그 주역 238명에 우리 대학 교수 8명이 선정됐다.

한국공학한림원은 가까운 미래인 2025년에 상용화가 가능하며 산업발전에 크게 기여할 기술을 중심으로 선정했고, 현재 이들 기술 개발에 있어 핵심 역할을 수행하고 있는 기술별 주역을 3명 이내로 뽑았다고 밝혔다. 미래 한국을 먹여 살릴 젊은 주역을 격려하고 더 많은 인재를 키우기 위해 젊은 연구자(엔지니어) 중심으로 선정했다고 말했다.

238명 주역들을 기관별로 분류해보면 대학이 78명으로 가장 많았고, 대기업 76명, 정부출연연구소를 포함한 공공기관 65명, 중소·중견기업 19명 순이었다. 우리 대학은 교육기관 중 서울대에 이어 2번째로 많은 주역을 배출했다.

학과별로는 생명화학공학과가 4명으로 가장 많은 인원을 차지했고 항공우주공학과, 원자력및양자공학과, 바이오및뇌공학과, 신소재공학과가 각각 1명씩 선정됐다.

분야별로는 ▲화학생명 분야에 이재우 교수(CCS 및 저장 플랜트), 김희탁 교수(수소전지 기술), 김신현 교수(멀티 타겟 질병진단용 바이오 센서 시스템), 임성갑 교수 (차세대 디스플레이 소재, 공정, 장비 기술) 교수가 선정됐다.

▲기계 분야는 최한림 교수(지능형 무인기 협업 기술), ▲재료 자원 분야는 류호진 교수(발전, 항공용 초내열 소재), 박병국 교수(차세대 메모리 반도체 기술), ▲전기전자 정보 분야는 남윤기 교수(뇌과학응용기술)가 선정됐다.

2017.12.21 조회수 16292 -

조광현 교수, 암세포 유형별 최적 약물표적 발굴기술 개발

〈 최민수 박사, 조광현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 암세포의 유형에 따라 최적의 약물 표적을 찾는 기술을 개발했다.

이는 시스템생물학을 이용해 암세포의 유전자변이가 반영된 분자네트워크의 다이나믹스(동역학)를 분석해 약물의 반응을 예측하는 기술로 향후 암 관련 신약 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.

최민수, 시 주 (Shi Jue), 주 양팅 (Zhu Yanting), 양 루젠 (Yang Ruizhen)이 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 12월 5일자 온라인 판에 게재됐다.

인간의 암세포는 유전자 돌연변이, 유전체 단위의 반복적 변이 등 여러 형태의 유전자 변이가 있다. 이러한 변이는 같은 암종에서도 암세포에 따라 많은 차이를 보이기 때문에 약물에 대한 반응도 다양하다.

암 연구자들은 암 환자에게서 빈번하게 발견되는 유전자변이를 파악하고 이 중 특정 약물의 지표로 사용될 수 있는 유전자변이를 찾기 위해 노력해 왔다. 이러한 연구는 단일 유전자변이의 발견 또는 유전자네트워크의 구조적 특징 분석에 초점이 맞춰져 있다.

하지만 이러한 접근 방법은 암세포 내 다양한 유전자 및 단백질의 상호작용에 의해 유발되는 암의 생물학적 특성과 이로 인한 약물반응의 차이를 설명하지 못하는 한계가 있다.

암세포의 유전자변이는 해당 유전자 기능 뿐 아니라 이 유전자와 상호작용하는 다른 유전자, 단백질에 영향을 미치기 때문에 결과적으로 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 특성에 변화를 일으킨다.

이로 인해 항암제에 대한 암세포의 반응이 변화하게 된다. 따라서 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 특성을 무시하고 소수의 암 관련 유전자를 표적으로 하는 현재의 치료법은 일부 환자에게만 유용하고 약물저항성을 갖는 대다수 환자에게는 효과적으로 적용되지 못한다.

조 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 슈퍼컴퓨팅을 이용한 대규모 컴퓨터시뮬레이션과 세포 실험을 융합해 암세포 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 변화를 분석했다.

이를 통해 약물반응을 예측해 유형별 암세포의 최적 약물 표적을 발굴하는 기술을 개발했다. 이 기술은 대다수 암 발생에 관여하는 것으로 알려진 암 억제 유전자 p53의 분자조절네트워크에 시범적으로 적용됐다.

연구팀은 국제 컨소시엄인 암 세포주 백과사전(CCLE : The Cancer Cell Line Encyclopedia)에 공개된 대규모 암세포 유전체 데이터를 분자네트워크에 반영해 구축했으며 유전변이의 특성에 따라 서로 다른 분자네트워크를 생성했다.

각 분자네트워크에 대해 약물반응을 모사한 섭동분석을 수행해 약물반응을 나타내는 암세포의 변화를 정량화하고 군집화했다. 그 후 컴퓨터시뮬레이션 분석을 통해 효능, 조합에 따른 시너지효과 등 약물반응정도를 예측했다.

이러한 컴퓨터시뮬레이션 결과를 토대로 폐암, 유방암, 골종양, 피부암, 신장암, 난소암 등 다양한 암세포주를 대상으로 약물반응 실험을 수행해 비교 검증했다.

이 기술은 임의의 분자네트워크에 대해서 동일한 방식으로 적용할 수 있고 최적의 약물 표적을 발굴해 개인 맞춤치료에 활용가능하다.

연구팀은 암세포의 이질성에 따른 다양한 약물반응의 원인을 특정 유전자나 단백질뿐만 아니라 상호조절작용을 종합적으로 고려해 분석할 수 있게 됐다고 밝혔다.

또한 약물저항성의 원인을 사전에 예측하고 이를 억제할 수 있는 최적의 약물 표적을 발굴할 수 있게 됐고 기존 약물의 새로운 적용대상을 찾는 약물재창출에 활용될 수 있는 핵심 원천기술을 확보하게 됐다고 말했다.

조 교수는 “암세포별 유전변이는 약물반응 다양성의 원인이지만 지금까지 이에 대한 총체적 분석이 이뤄지지 못했다”며 “시스템생물학을 통해 암세포 유형별 분자네트워크의 약물반응을 시뮬레이션으로 분석해 약물 반응의 근본적 원리를 파악하고 새로운 개념의 최적 약물 타겟을 발굴할 수 있게 됐다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

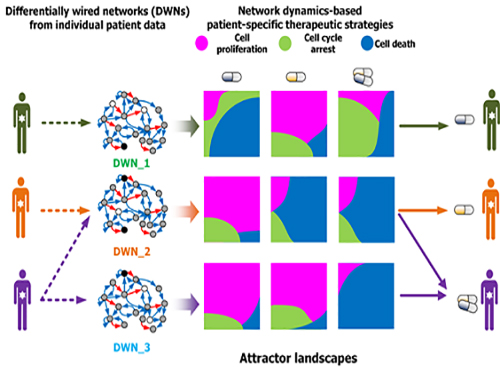

□ 그림 설명

그림1. 컴퓨터시뮬레이션을 통한 암세포 유형별 약물반응 예측 및 세포실험 비교 검증

그림2. 암세포별 분자네트워크의 동역학 분석에 기반한 약물반응 예측 및 군집화

그림3. 세포 분자네트워크 분석에 따른 암세포 유형별 약물타겟 발굴 및 암환자별 맞춤치료 전략 수립

2017.12.07 조회수 15389

조광현 교수, 암세포 유형별 최적 약물표적 발굴기술 개발

〈 최민수 박사, 조광현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 암세포의 유형에 따라 최적의 약물 표적을 찾는 기술을 개발했다.

이는 시스템생물학을 이용해 암세포의 유전자변이가 반영된 분자네트워크의 다이나믹스(동역학)를 분석해 약물의 반응을 예측하는 기술로 향후 암 관련 신약 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.

최민수, 시 주 (Shi Jue), 주 양팅 (Zhu Yanting), 양 루젠 (Yang Ruizhen)이 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 12월 5일자 온라인 판에 게재됐다.

인간의 암세포는 유전자 돌연변이, 유전체 단위의 반복적 변이 등 여러 형태의 유전자 변이가 있다. 이러한 변이는 같은 암종에서도 암세포에 따라 많은 차이를 보이기 때문에 약물에 대한 반응도 다양하다.

암 연구자들은 암 환자에게서 빈번하게 발견되는 유전자변이를 파악하고 이 중 특정 약물의 지표로 사용될 수 있는 유전자변이를 찾기 위해 노력해 왔다. 이러한 연구는 단일 유전자변이의 발견 또는 유전자네트워크의 구조적 특징 분석에 초점이 맞춰져 있다.

하지만 이러한 접근 방법은 암세포 내 다양한 유전자 및 단백질의 상호작용에 의해 유발되는 암의 생물학적 특성과 이로 인한 약물반응의 차이를 설명하지 못하는 한계가 있다.

암세포의 유전자변이는 해당 유전자 기능 뿐 아니라 이 유전자와 상호작용하는 다른 유전자, 단백질에 영향을 미치기 때문에 결과적으로 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 특성에 변화를 일으킨다.

이로 인해 항암제에 대한 암세포의 반응이 변화하게 된다. 따라서 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 특성을 무시하고 소수의 암 관련 유전자를 표적으로 하는 현재의 치료법은 일부 환자에게만 유용하고 약물저항성을 갖는 대다수 환자에게는 효과적으로 적용되지 못한다.

조 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 슈퍼컴퓨팅을 이용한 대규모 컴퓨터시뮬레이션과 세포 실험을 융합해 암세포 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 변화를 분석했다.

이를 통해 약물반응을 예측해 유형별 암세포의 최적 약물 표적을 발굴하는 기술을 개발했다. 이 기술은 대다수 암 발생에 관여하는 것으로 알려진 암 억제 유전자 p53의 분자조절네트워크에 시범적으로 적용됐다.

연구팀은 국제 컨소시엄인 암 세포주 백과사전(CCLE : The Cancer Cell Line Encyclopedia)에 공개된 대규모 암세포 유전체 데이터를 분자네트워크에 반영해 구축했으며 유전변이의 특성에 따라 서로 다른 분자네트워크를 생성했다.

각 분자네트워크에 대해 약물반응을 모사한 섭동분석을 수행해 약물반응을 나타내는 암세포의 변화를 정량화하고 군집화했다. 그 후 컴퓨터시뮬레이션 분석을 통해 효능, 조합에 따른 시너지효과 등 약물반응정도를 예측했다.

이러한 컴퓨터시뮬레이션 결과를 토대로 폐암, 유방암, 골종양, 피부암, 신장암, 난소암 등 다양한 암세포주를 대상으로 약물반응 실험을 수행해 비교 검증했다.

이 기술은 임의의 분자네트워크에 대해서 동일한 방식으로 적용할 수 있고 최적의 약물 표적을 발굴해 개인 맞춤치료에 활용가능하다.

연구팀은 암세포의 이질성에 따른 다양한 약물반응의 원인을 특정 유전자나 단백질뿐만 아니라 상호조절작용을 종합적으로 고려해 분석할 수 있게 됐다고 밝혔다.

또한 약물저항성의 원인을 사전에 예측하고 이를 억제할 수 있는 최적의 약물 표적을 발굴할 수 있게 됐고 기존 약물의 새로운 적용대상을 찾는 약물재창출에 활용될 수 있는 핵심 원천기술을 확보하게 됐다고 말했다.

조 교수는 “암세포별 유전변이는 약물반응 다양성의 원인이지만 지금까지 이에 대한 총체적 분석이 이뤄지지 못했다”며 “시스템생물학을 통해 암세포 유형별 분자네트워크의 약물반응을 시뮬레이션으로 분석해 약물 반응의 근본적 원리를 파악하고 새로운 개념의 최적 약물 타겟을 발굴할 수 있게 됐다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 컴퓨터시뮬레이션을 통한 암세포 유형별 약물반응 예측 및 세포실험 비교 검증

그림2. 암세포별 분자네트워크의 동역학 분석에 기반한 약물반응 예측 및 군집화

그림3. 세포 분자네트워크 분석에 따른 암세포 유형별 약물타겟 발굴 및 암환자별 맞춤치료 전략 수립

2017.12.07 조회수 15389 -

박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

2017.11.22 조회수 14272

박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

2017.11.22 조회수 14272 -

김필한 교수, 초고속 레이저 생체현미경 개발

〈 김 필 한 교수 〉

우리 대학 나노과학기술대학원 김필한 교수 연구팀이 개발한 초고속 생체현미경(IVM: IntraVital Microscopy)을 통해 미래 글로벌 바이오헬스 시장을 겨냥한 상용화에 나선다.

김 교수는 (재)의약바이오컨버젼스연구단, 서울대학교 김성훈 교수와의 공동 연구를 통해 개발한 최첨단 초고속 레이저스캐닝 3차원 생체현미경 기술을 토대로 아이빔테크놀로지(주)(IVIM Technology, Inc)를 창업했다.

이 생체현미경(IntraVital Microscopy : IVM)은 수많은 세포들 간 상호작용을 통해 나타나는 생명 현상을 탐구하고 여러 질환의 복잡한 발생 과정을 밝힘으로써 기초 의생명 연구의 차세대 첨단 영상장비가 될 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 살아있는 생체 내부조직을 구성하는 세포의 움직임을 직접 관찰할 수 있다. MRI나 CT 등 기존 생체영상 기술로는 불가능한 신체 다양한 장기 내부의 수많은 세포 하나하나를 구별하고 각 세포들의 움직임을 3차원으로 즉시 확인 가능하다.

이를 통해 다양한 질병이 몸속에서 발생하는 과정에 대해 자세한 세포단위 영상 정보를 제공할 수 있다.

특히 초고속 생체현미경 기술은 여러 색의 레이저 빔을 이용해 기존의 조직분석 기술로는 불가능했던 살아있는 생체 내부의 다양한 세포 및 주변 미세 환경과 단백질 등의 분자를 동시에 영상화할 수 있다.

이를 활용하면 생체 외부에서 수집한 데이터로 수립한 가정을 실제 살아있는 생체 내 환경에서 세포 단위로 검증하고 분석할 수 있다.

생체현미경은 바이오제약 분야에서도 주목받고 있다. 최근 바이오제약 산업은 단순 합성약물개발보다 생체의 미세 구성단위인 세포 수준에서 복합적으로 작용하는 면역치료제, 세포치료제, 유전자치료제, 항체치료제 등 새로운 개념의 바이오의약품 개발에 집중하고 있기 때문이다.

연구팀의 생체현미경은 동물실험에서 목표로 하는 세포, 단백질과 주입된 물질의 움직임을 동시에 3차원 동영상으로 관찰할 수 있다. 현재 (재)의약바이오컨버젼스연구단과 함께 차세대 신약개발을 위한 핵심기술로 발전시키기 위해 노력 중이다.

김 교수가 창업한 회사는 시장성과 성장가능성을 높게 평가받아 벤처기업으로서는 이례적으로 빠르게 창업 3개월 만에 LB인베스트먼트와 에이티넘인베스트먼트로부터 총 30억 원의 투자를 유치했다.

김 교수는 “이 기술은 다양한 생명 현상을 보다 정밀하게 종합 분석하기 위한 원천기술이다”며 “고령화 사회의 도래와 함께 급성장할 글로벌 바이오헬스 시장을 개척할 수 있는 차세대 의료, 의약 기술의 발전을 가속화할 핵심 기술이 될 것으로 확신한다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 연구는 창업원의 엔드런(End-Run) 사업과 과학기술정보통신부가 추진하는 글로벌프론티어사업의 혁신형의약바이오컨버전스사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

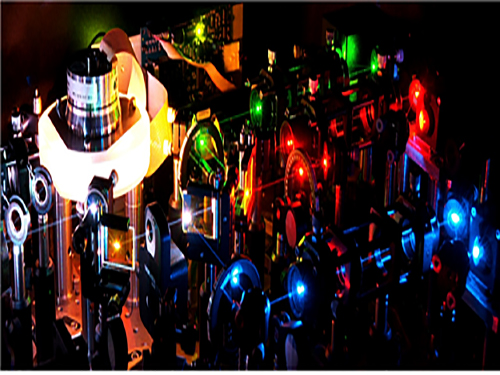

사진1. 초고속 레이저 생체현미경 (IVM) 사진1

사진2. 초고속 레이저 생체현미경 (IVM) 사진2

사진3. 생체 내부 세포수준 변화의 IVM 영상 결과

사진4. 생체 내부 다양한 장기의 세포수준 IVM 영상 결과

2017.11.21 조회수 16539

김필한 교수, 초고속 레이저 생체현미경 개발

〈 김 필 한 교수 〉

우리 대학 나노과학기술대학원 김필한 교수 연구팀이 개발한 초고속 생체현미경(IVM: IntraVital Microscopy)을 통해 미래 글로벌 바이오헬스 시장을 겨냥한 상용화에 나선다.

김 교수는 (재)의약바이오컨버젼스연구단, 서울대학교 김성훈 교수와의 공동 연구를 통해 개발한 최첨단 초고속 레이저스캐닝 3차원 생체현미경 기술을 토대로 아이빔테크놀로지(주)(IVIM Technology, Inc)를 창업했다.

이 생체현미경(IntraVital Microscopy : IVM)은 수많은 세포들 간 상호작용을 통해 나타나는 생명 현상을 탐구하고 여러 질환의 복잡한 발생 과정을 밝힘으로써 기초 의생명 연구의 차세대 첨단 영상장비가 될 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 살아있는 생체 내부조직을 구성하는 세포의 움직임을 직접 관찰할 수 있다. MRI나 CT 등 기존 생체영상 기술로는 불가능한 신체 다양한 장기 내부의 수많은 세포 하나하나를 구별하고 각 세포들의 움직임을 3차원으로 즉시 확인 가능하다.

이를 통해 다양한 질병이 몸속에서 발생하는 과정에 대해 자세한 세포단위 영상 정보를 제공할 수 있다.

특히 초고속 생체현미경 기술은 여러 색의 레이저 빔을 이용해 기존의 조직분석 기술로는 불가능했던 살아있는 생체 내부의 다양한 세포 및 주변 미세 환경과 단백질 등의 분자를 동시에 영상화할 수 있다.

이를 활용하면 생체 외부에서 수집한 데이터로 수립한 가정을 실제 살아있는 생체 내 환경에서 세포 단위로 검증하고 분석할 수 있다.

생체현미경은 바이오제약 분야에서도 주목받고 있다. 최근 바이오제약 산업은 단순 합성약물개발보다 생체의 미세 구성단위인 세포 수준에서 복합적으로 작용하는 면역치료제, 세포치료제, 유전자치료제, 항체치료제 등 새로운 개념의 바이오의약품 개발에 집중하고 있기 때문이다.

연구팀의 생체현미경은 동물실험에서 목표로 하는 세포, 단백질과 주입된 물질의 움직임을 동시에 3차원 동영상으로 관찰할 수 있다. 현재 (재)의약바이오컨버젼스연구단과 함께 차세대 신약개발을 위한 핵심기술로 발전시키기 위해 노력 중이다.

김 교수가 창업한 회사는 시장성과 성장가능성을 높게 평가받아 벤처기업으로서는 이례적으로 빠르게 창업 3개월 만에 LB인베스트먼트와 에이티넘인베스트먼트로부터 총 30억 원의 투자를 유치했다.

김 교수는 “이 기술은 다양한 생명 현상을 보다 정밀하게 종합 분석하기 위한 원천기술이다”며 “고령화 사회의 도래와 함께 급성장할 글로벌 바이오헬스 시장을 개척할 수 있는 차세대 의료, 의약 기술의 발전을 가속화할 핵심 기술이 될 것으로 확신한다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 연구는 창업원의 엔드런(End-Run) 사업과 과학기술정보통신부가 추진하는 글로벌프론티어사업의 혁신형의약바이오컨버전스사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 초고속 레이저 생체현미경 (IVM) 사진1

사진2. 초고속 레이저 생체현미경 (IVM) 사진2

사진3. 생체 내부 세포수준 변화의 IVM 영상 결과

사진4. 생체 내부 다양한 장기의 세포수준 IVM 영상 결과

2017.11.21 조회수 16539 -

박제균 교수, 2017 한국바이오칩학회 학술대상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수가 지난 9일 (사)한국바이오칩학회 주관으로 부산 파라다이스호텔에서 열린 2017년 추계학술대회에서 학술대상을 수상했다.

사단법인 한국바이오칩학회는 바이오칩 기술 발전에 기여하기 위해 2006년 설립된 학술단체로 매년 학술적 성과 및 바이오융합 산업에의 기여도 등을 기반으로 학술대상 수상자를 선정해서 수여하고 있다.

박 교수는 미세유체공학 및 랩온어칩 등 바이오칩 기술을 개발한 업적을 인정받았다.

박 교수는 관련 분야 최고의 국제학술지인 바이오센서와 바이오전자(Biosensors and Bioelectronics), 랩온어칩(Lab on a Chip) 등의 국제저널 편집위원 활동 및 마이크로타스(μTAS) 2015 국제학술대회장을 역임했다.

2017.11.20 조회수 7815

박제균 교수, 2017 한국바이오칩학회 학술대상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수가 지난 9일 (사)한국바이오칩학회 주관으로 부산 파라다이스호텔에서 열린 2017년 추계학술대회에서 학술대상을 수상했다.

사단법인 한국바이오칩학회는 바이오칩 기술 발전에 기여하기 위해 2006년 설립된 학술단체로 매년 학술적 성과 및 바이오융합 산업에의 기여도 등을 기반으로 학술대상 수상자를 선정해서 수여하고 있다.

박 교수는 미세유체공학 및 랩온어칩 등 바이오칩 기술을 개발한 업적을 인정받았다.

박 교수는 관련 분야 최고의 국제학술지인 바이오센서와 바이오전자(Biosensors and Bioelectronics), 랩온어칩(Lab on a Chip) 등의 국제저널 편집위원 활동 및 마이크로타스(μTAS) 2015 국제학술대회장을 역임했다.

2017.11.20 조회수 7815 -

조광현 교수, 대장암 유발하는 돌연변이 유전자의 네트워크 원리 규명

〈 왼쪽위부터 시계방향으로 이종훈 박사과정, 공정렬 박사과정, 조광현 교수, 신동관 연구교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암이 발병하는 과정에서 생기는 유전자 네트워크의 원리를 규명하는 데 성공했다.

이를 통해 대장암의 근본적인 발병 원리를 밝혀낼 뿐 아니라 향후 새로운 개념의 효과적인 항암제의 분자표적을 찾는데 활용될 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 규명해냈다는 의의를 갖는다.

신동관 박사, 이종훈, 공정렬 학생연구원 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 2일자 온라인 판에 게재됐다.

인간의 암은 유전자 돌연변이에 의해 발생한다. 이 돌연변이의 빈도는 암종에 따라 차이가 나는데 백혈병, 소아암은 10여 개 정도이지만 성인 고형암은 평균 50여 개, 폐암 등의 외부인자로 인한 경우는 수백 개에 이른다.

전 세계 암연구자들은 암 치료를 위해 환자들에게서 빈번하게 발견되는 유전자 돌연변이들을 파악하고 이 중 주요 암 유발 유전자를 찾아내 표적 항암제를 개발하고자 노력했다.

그러나 유전자 돌연변이는 해당 유전자의 기능에만 영향을 주는 게 아니라 그 유전자와 상호작용하는 다른 유전자에게도 영향을 끼친다. 따라서 이러한 유전자 네트워크의 원리를 모른 채 소수의 암 유발 유전자를 대상으로 하는 현재의 치료법은 일부에게만 효과가 있고 쉽게 약물의 내성을 일으키는 한계가 있다.

조 교수 연구팀은 대장암 환자의 대규모 유전체 데이터를 이용해 유전자 상호작용 네트워크에서 나타나는 다중 돌연변이의 협력적 효과에 대한 수학모형을 구축했다.

이는 국제 암유전체컨소시엄에서 발표한 전암 유전체데이터베이스(TCGA: The Cancer Genome Atlas)를 토대로 구축한 것으로, 유전자 네트워크에서 나타나는 돌연변이의 영향력을 정량화하고 이를 이용해 대장암 환자 군을 임상 특징에 따라 군집화 하는데 성공했다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 암 발생 과정에서 나타나는 임계전이(critical transition) 현상을 밝혀내 숨겨진 유전자 네트워크의 원리를 최초로 규명했다.

임계전이란 상전이와 같이 물질의 상태가 갑작스럽게 변화하는 현상을 말한다. 암 발생 과정에서는 유전자 돌연변이의 발생 순서를 추적하기 어렵기 때문에 전이 현상이 존재하는지 확인할 수 없었다.

연구팀은 시스템생물학 기반의 연구방법을 이용해 확인한 결과 기존의 대장암에서 잘 알려진 암 유발 유전자 돌연변이의 발생 순서를 따르는 경우에 임계전이 현상을 보임을 발견했다.

이번에 개발한 수학모형을 활용하면 암환자에게 발생하는 다수 유전자 돌연변이의 영향을 가장 효과적으로 저해할 수 있는 새로운 항암 표적 약물이 개발될 것으로 기대된다.

특히 주요 암 유발 유전자 뿐 아니라 돌연변이의 영향을 받는 다른 모든 유전자들을 대상으로 종합적으로 평가해 효과적인 약물 표적을 찾아낼 수 있다.

조 교수는 “지금껏 다수 유전자들의 돌연변이가 암 발생에 어떻게 기여하는지 밝혀진 바가 없었다”며 “이번 연구에서는 시스템생물학으로 암세포의 발달과정에서 유전자 네트워크의 원리를 최초로 밝힘으로써 새로운 차원의 항암제 표적을 발굴할 수 있는 가능성을 제시했다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유전자 돌연변이의 영향력 전파에 의한 거대 클러스터의 형성

그림2. 암발생 과정에서 돌연변이 협력효과의 임계전이 현상

2017.11.07 조회수 15783

조광현 교수, 대장암 유발하는 돌연변이 유전자의 네트워크 원리 규명

〈 왼쪽위부터 시계방향으로 이종훈 박사과정, 공정렬 박사과정, 조광현 교수, 신동관 연구교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암이 발병하는 과정에서 생기는 유전자 네트워크의 원리를 규명하는 데 성공했다.

이를 통해 대장암의 근본적인 발병 원리를 밝혀낼 뿐 아니라 향후 새로운 개념의 효과적인 항암제의 분자표적을 찾는데 활용될 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 규명해냈다는 의의를 갖는다.

신동관 박사, 이종훈, 공정렬 학생연구원 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 2일자 온라인 판에 게재됐다.

인간의 암은 유전자 돌연변이에 의해 발생한다. 이 돌연변이의 빈도는 암종에 따라 차이가 나는데 백혈병, 소아암은 10여 개 정도이지만 성인 고형암은 평균 50여 개, 폐암 등의 외부인자로 인한 경우는 수백 개에 이른다.

전 세계 암연구자들은 암 치료를 위해 환자들에게서 빈번하게 발견되는 유전자 돌연변이들을 파악하고 이 중 주요 암 유발 유전자를 찾아내 표적 항암제를 개발하고자 노력했다.

그러나 유전자 돌연변이는 해당 유전자의 기능에만 영향을 주는 게 아니라 그 유전자와 상호작용하는 다른 유전자에게도 영향을 끼친다. 따라서 이러한 유전자 네트워크의 원리를 모른 채 소수의 암 유발 유전자를 대상으로 하는 현재의 치료법은 일부에게만 효과가 있고 쉽게 약물의 내성을 일으키는 한계가 있다.

조 교수 연구팀은 대장암 환자의 대규모 유전체 데이터를 이용해 유전자 상호작용 네트워크에서 나타나는 다중 돌연변이의 협력적 효과에 대한 수학모형을 구축했다.

이는 국제 암유전체컨소시엄에서 발표한 전암 유전체데이터베이스(TCGA: The Cancer Genome Atlas)를 토대로 구축한 것으로, 유전자 네트워크에서 나타나는 돌연변이의 영향력을 정량화하고 이를 이용해 대장암 환자 군을 임상 특징에 따라 군집화 하는데 성공했다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 암 발생 과정에서 나타나는 임계전이(critical transition) 현상을 밝혀내 숨겨진 유전자 네트워크의 원리를 최초로 규명했다.

임계전이란 상전이와 같이 물질의 상태가 갑작스럽게 변화하는 현상을 말한다. 암 발생 과정에서는 유전자 돌연변이의 발생 순서를 추적하기 어렵기 때문에 전이 현상이 존재하는지 확인할 수 없었다.

연구팀은 시스템생물학 기반의 연구방법을 이용해 확인한 결과 기존의 대장암에서 잘 알려진 암 유발 유전자 돌연변이의 발생 순서를 따르는 경우에 임계전이 현상을 보임을 발견했다.

이번에 개발한 수학모형을 활용하면 암환자에게 발생하는 다수 유전자 돌연변이의 영향을 가장 효과적으로 저해할 수 있는 새로운 항암 표적 약물이 개발될 것으로 기대된다.

특히 주요 암 유발 유전자 뿐 아니라 돌연변이의 영향을 받는 다른 모든 유전자들을 대상으로 종합적으로 평가해 효과적인 약물 표적을 찾아낼 수 있다.

조 교수는 “지금껏 다수 유전자들의 돌연변이가 암 발생에 어떻게 기여하는지 밝혀진 바가 없었다”며 “이번 연구에서는 시스템생물학으로 암세포의 발달과정에서 유전자 네트워크의 원리를 최초로 밝힘으로써 새로운 차원의 항암제 표적을 발굴할 수 있는 가능성을 제시했다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유전자 돌연변이의 영향력 전파에 의한 거대 클러스터의 형성

그림2. 암발생 과정에서 돌연변이 협력효과의 임계전이 현상

2017.11.07 조회수 15783 -

김갑진 교수, 초고속 동작 자기메모리 핵심 기술 개발 성공

〈 김 갑 진 교수 〉

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 고려대학교 이경진 교수 연구팀이 차세대 자구벽 기반 자기메모리의 속도를 획기적으로 향상시키는 기술을 개발했다.

이 연구는 물리·재료 분야 최고 권위의 학술지인 네이처 머티리얼즈(Nature Materials) 9월 25일자에 게재됐다.

현재 사용되는 메모리 소자인 D램(D-RAM)과 S램(S-RAM)은 속도는 빠르나 전원이 꺼지면 메모리가 사라지는 휘발성 특성이 있고, 플래시 메모리(Flash memory)는 비휘발성이나 속도가 느리고, 하드 디스크 드라이브(HDD)는 용량은 크나 전력 사용량이 크고 충격에 약하다는 한계가 있다.

기존 메모리의 단점을 해결하기 위해 ‘자구벽 기반 자기메모리’를 개발 중이다. 자구벽 메모리의 핵심 동작원리는 전류에 의한 자구벽 이동이다. 자성 나노선을 사용하여 비휘발성 특성을 확보하고, 기계적 회전을 없앰 으로써 전력사용량을 줄인 고집적․저전력의 차세대 메모리이다.

그러나 현재까지 연구결과, 자구벽 메모리의 동작 속도는 최대 수백 m/s로 속도에 한계가 있고, 이는 자구벽이 회전하면서 움직이는 ‘워커붕괴현상*’ 때문이라고 알려져 있다.

따라서 자구벽 메모리의 실용화를 위해 워커붕괴현상을 제거하여 동작 속도를 높일 수 있는 핵심기술 개발이 요구됐다.

자구벽 메모리 연구는 대부분 ‘강자성체’ 물질을 사용했으며, 강자성체의 경우 자구벽이 회전하는 워커붕괴현상을 피할 수 없다.

연구팀은 자기메모리 연구에 ‘페리자성체’인 GdFeCo를 사용한 결과 특정조건을 만족할 경우 워커붕괴현상을 없앨 수 있는 원리를 발견했고, 이를 이용해 자구벽의 이동 속도를 상온에서 2 km/s 이상까지 증가시키는데 성공했다.

자구벽 메모리는 고집적·저전력·비휘발성을 갖춘 메모리로서 이번 연구로 발견한 초고속 동작 특성이 추가된다면 하드디스크를 뛰어넘는 차세대 메모리가 될 것으로 기대된다.

김갑진 교수는 “이번 연구는 페리자성체의 각운동량이 0인 지점에서 나타나는 새로운 물리 현상을 발견했다는 점에서 의미가 크고, 향후 차세대 메모리 구현을 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 선도연구센터지원사업(응집상 양자 결맞음 연구센터)과 DGIST 위탁연구(바이오자성 글로벌 연구센터) 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 페리자성체를 이용한 자구벽 메모리 소자의 개념도

그림2. 자구벽 속도 측정 소자의 개략도 및 실험 결과

2017.10.20 조회수 11631

김갑진 교수, 초고속 동작 자기메모리 핵심 기술 개발 성공

〈 김 갑 진 교수 〉

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 고려대학교 이경진 교수 연구팀이 차세대 자구벽 기반 자기메모리의 속도를 획기적으로 향상시키는 기술을 개발했다.

이 연구는 물리·재료 분야 최고 권위의 학술지인 네이처 머티리얼즈(Nature Materials) 9월 25일자에 게재됐다.

현재 사용되는 메모리 소자인 D램(D-RAM)과 S램(S-RAM)은 속도는 빠르나 전원이 꺼지면 메모리가 사라지는 휘발성 특성이 있고, 플래시 메모리(Flash memory)는 비휘발성이나 속도가 느리고, 하드 디스크 드라이브(HDD)는 용량은 크나 전력 사용량이 크고 충격에 약하다는 한계가 있다.

기존 메모리의 단점을 해결하기 위해 ‘자구벽 기반 자기메모리’를 개발 중이다. 자구벽 메모리의 핵심 동작원리는 전류에 의한 자구벽 이동이다. 자성 나노선을 사용하여 비휘발성 특성을 확보하고, 기계적 회전을 없앰 으로써 전력사용량을 줄인 고집적․저전력의 차세대 메모리이다.

그러나 현재까지 연구결과, 자구벽 메모리의 동작 속도는 최대 수백 m/s로 속도에 한계가 있고, 이는 자구벽이 회전하면서 움직이는 ‘워커붕괴현상*’ 때문이라고 알려져 있다.

따라서 자구벽 메모리의 실용화를 위해 워커붕괴현상을 제거하여 동작 속도를 높일 수 있는 핵심기술 개발이 요구됐다.

자구벽 메모리 연구는 대부분 ‘강자성체’ 물질을 사용했으며, 강자성체의 경우 자구벽이 회전하는 워커붕괴현상을 피할 수 없다.

연구팀은 자기메모리 연구에 ‘페리자성체’인 GdFeCo를 사용한 결과 특정조건을 만족할 경우 워커붕괴현상을 없앨 수 있는 원리를 발견했고, 이를 이용해 자구벽의 이동 속도를 상온에서 2 km/s 이상까지 증가시키는데 성공했다.

자구벽 메모리는 고집적·저전력·비휘발성을 갖춘 메모리로서 이번 연구로 발견한 초고속 동작 특성이 추가된다면 하드디스크를 뛰어넘는 차세대 메모리가 될 것으로 기대된다.

김갑진 교수는 “이번 연구는 페리자성체의 각운동량이 0인 지점에서 나타나는 새로운 물리 현상을 발견했다는 점에서 의미가 크고, 향후 차세대 메모리 구현을 앞당길 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 선도연구센터지원사업(응집상 양자 결맞음 연구센터)과 DGIST 위탁연구(바이오자성 글로벌 연구센터) 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 페리자성체를 이용한 자구벽 메모리 소자의 개념도

그림2. 자구벽 속도 측정 소자의 개략도 및 실험 결과

2017.10.20 조회수 11631